「我可不可以寫上香港?」記者請畫家楊東龍在其最新作品集《就是繪畫》簽名留念,筆嘴懸浮在書頁上空0.5毫米的位置,他煞有介事的拋下問題。

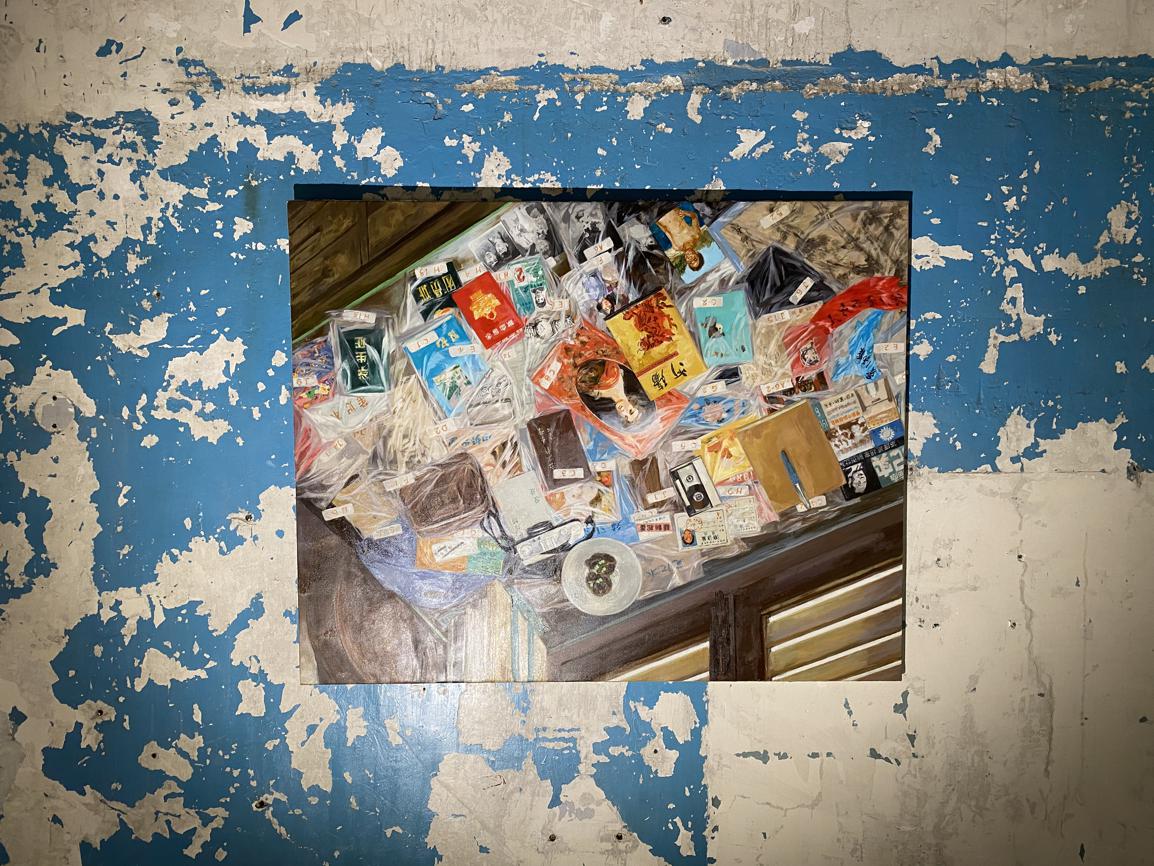

「當然可以。」我秒回。他愜意地、深情地寫上香港兩個字才落款,我覺得這也是他的藝術宣言,甚至彷彿是個宗教儀式。香港於他,血濃於水;但城市的變臉又使他感覺陌生。近二十年楊東龍的畫作由抽象變具象,《標緻洋服》的樓梯舖美學、《蛇竇》寫都市人忙裏偷閒、《足療中心》洋溢草根人味、《山邊台》呈現垂直城市鳥瞰景觀;香港高密度的人造山景、都市人互動心事、錯綜複雜的陀地質感,統統躍然於他的堅離地冷面美學(dead pan)作品。

楊東龍的確與堅尼地城很有淵源和感情,不少作品都以此為題,更曾被傳媒賜名「西環米高安哲羅」。

上世紀八、九十年代他搬到西環,工作室亦扎根於此,那是一個未有地鐵、香港島北岸居住區最西的山旮旯之境。「那時有很多亡命小巴穿梭西環至筲箕灣,晚上街坊很少出街,所以西環很少餐廳,到處都黑漆漆的。我印象中有間通宵的酒樓,碼頭的苦力在那裏果腹。」時光荏苒,西環急速士紳化,連埃及餐廳都有,苦力絕迹、小巴絕迹、連人情味彷彿也絕迹了。

唯一不變,或許是他工作室外望的一棵洋紫荊樹,他不時會對窗畫花。花開花落,縱使洋紫荊象徵之地,早已變天。「舊樓拆得就拆,起了很多新樓。我仍然很喜歡逛西環邨,有趣的地方在於這屋邨很多平台,飽覽無敵海景。」他早幾年的作品《西環村二》就把屋邨的鳥瞰景色、舊式結構與西方人物共融同一畫面。

展覽的焦點作品《摩星嶺》,是一幅四米半闊的三聯歷史畫,空間由多個故事場景分割。

一九五〇年的摩星嶺是國民黨士兵及家屬難民營所在。一九五〇年六月的「秧歌舞事件」,一個左翼團體揮舞中華人民共和國國旗闖進摩星嶺,大跳流行一時、代表中共勝利的「秧歌舞」,挑釁了國民黨村民,導致數十人受傷,事件後殖民地政府遷拆了難民營。《摩星嶺》蘊含白晝黑夜,從堆叠密集的難民營,從戶外過渡至室內,跌打醫館、一九六六年天星小輪加價暴動的聯想,人物表情豐富,如醫師治療腳踝受傷的患者,婦女掀起帷幕,年輕人被捕坐在警車上等。記憶與色彩的碎片穿插於現實與虛幻中,流離失所、暴力與不安的暗示瀰漫於三聯畫中。香港經歷了二〇一九至二〇二〇年的非常時代,作品引發無限聯想,但畫家卻從來抗拒給畫作定調,希望觀眾自己想像。

「歷史畫本來是政治宣傳工具,以宏大畫幅記錄某些事件觀點,甚至代表鮮明的官方立場,我不希望作品如此,反而想創作真假難分的地方誌。」相對大歷史,楊東龍更關心微小的人物與社區日常,它想把作品與政治形勢抽離,藕斷絲連。

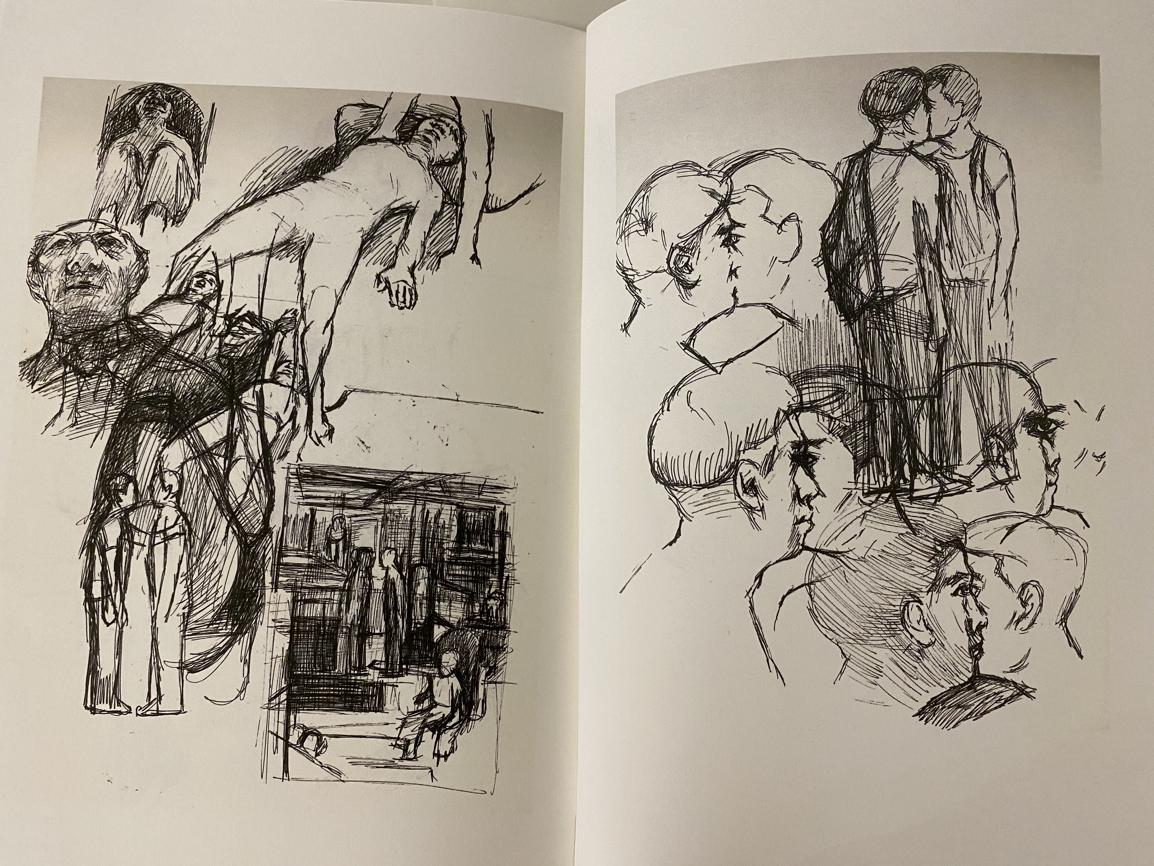

「一再走上摩星嶺,是為了感覺行上這個斜坡的身體重量,藉此連繫此地的歷史。」楊東龍像一個導演,想像主角在虛擬的世界互動。「中國畫有山水的概念,我很喜歡,想像畫作也像電影,心情跟着視野走,讓觀眾的目光可以自由遊動。」

沒有聽過藝術家要畫出人生與空間的「重量」,那是遊戲,也是挑戰。

「是好抽象,那感覺不能用具體方法去呈現,最後我用繪畫技法、色彩、氣氛表達出重量。」《摩星嶺》的內容以虛構結合文字、史料想像和重組,創作醞釀的時間很長。

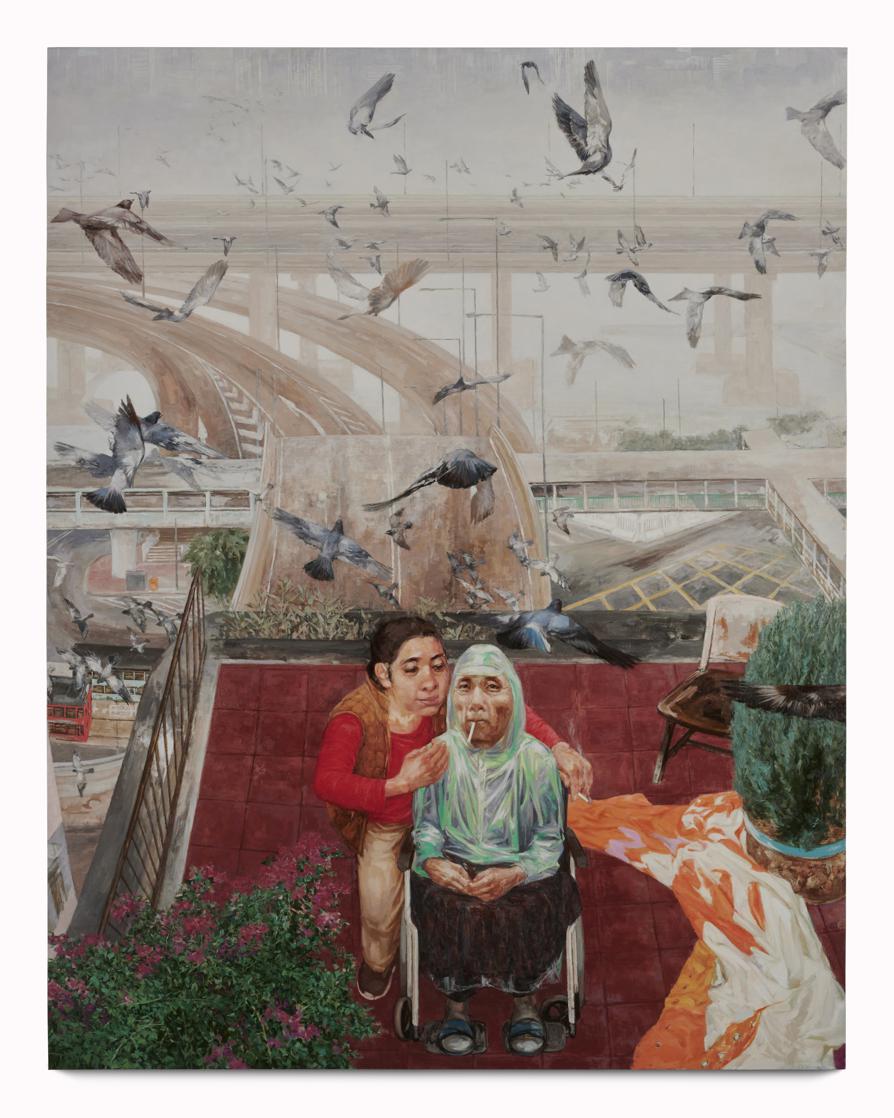

去年創作的《抽口煙二》可謂二十年前的《抽口煙》後傳。那位抽煙的婆婆如今坐上輪椅,靠照顧者讓她叼着未燃點的煙過口癮,天橋和漫天鴿子讓空間割裂得有種孤獨感。同是去年作品《小炒王》則把多重空間與透視拼合,患有侏儒症的陌生鄰居變成廚師,廚房抽油煙機抽走的是寂寞嗎? 《水浸街》將空間反轉再反轉,是一種很破格的實驗。

我印象深刻是他二〇一六年的雙聯畫《糖水道電車總站》。左邊是北角糖水道的電車總站,兩個醫護人員正在電車中為一個女人接生;右邊則有一群東南亞家傭和香港路人聚在一起下棋,如此有趣地用事件把時空分割,把三段香港故事拼湊於同一個畫面中。二〇一〇年的《南里》,畫中人物與場景看似存在於同一時空,但現實世界他們卻與背景事物相距幾十年,佩服楊東龍的想像力和創作爆炸力。

楊東龍最新的個展取名為「日課」,顧名思義,說的是畫家每日的家課。

「一生好容易過,梗係要找一些自己覺得有意義的事去做。繪畫對我而言有意義,我更清楚自己是怎樣一嚿嘢?我用繪畫去體驗生命。」 楊東龍指,創作是他的長期生活狀態,漸漸變成行為,再引起自身改變,「有些想法會繼續深入探討,其實是功課,像教徒的行為。」

楊東龍一九五六年生於廈門鼓浪嶼,一九七三年定居香港,兩年後自學繪畫。創作近半個世紀,他是近十年才得到媒體、收藏家關注,之前他也曾艱苦靠畫裝飾壁畫、電影佈景等為生。一九八五年到藝穗會天台畫室創作兩年;一九九〇年,他與友人創立了香港首個藝術空間 Quart Society,作品開始被博物館收藏。

「曾經安排半年工作、半年畫畫,或者有工就開無工就畫畫。」談到無數藝術工作者在麵包與夢想中迷失,楊東龍強調,他不會用「迷失」,所有也是「選擇」。「我從來不懂界定畫畫是否事業?有人買、沒人買我也只懂創作。」

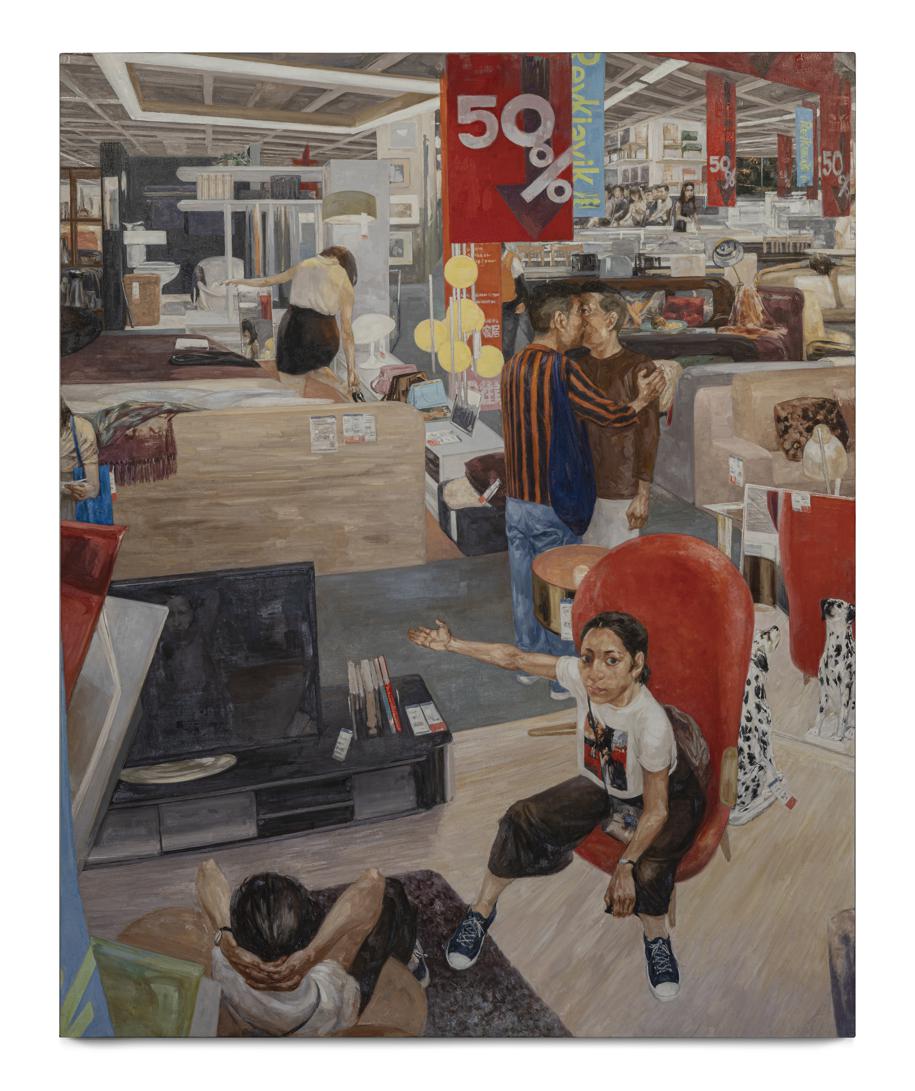

千禧年後,楊東龍從表現主義及抽象藝術風格,轉為寫實繪畫,以周遭的街道、舊建築、家居空間、民間百姓或香港常見的植物等入畫,並以透視法去營造三度空間的錯覺。城市研究學者黃宇軒認為楊東龍的街景作品,有很敏銳的觀察目光,作品「很香港」。另一位香港藝術家區凱琳形容楊東龍以畫筆顏料反芻着時空、人物,堆砌出一個獨立的花花世界。的確,欣賞他的畫猶如走進一層一層的小結界,穿插於現實和虛擬之間,像在發白日夢。

問楊東龍的初心是甚麼?他想了想。

「初心不停改變,四十年前希望做一些可以見到改變的事情,這十多廿年改變了,我把繪畫不定性任何功能,也不想清晰講某些訊息,即使有訊息在畫面也很快被其他因素沖淡或改變。」楊東龍不需要以創作證明甚麼了,他在作品論集簽名後加了一句「莫忘初心」。

即日至3月6日

地點:刺點畫廊(Blindspot Gallery)

香港黃竹坑道 28 號保濟工業大廈 15 樓

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由Blindspot Gallery提供