踏進牛年,很多人說香港不再宜居,爭相移民,找尋一個理想的居住地方。可是香港的一千多頭黃牛百多頭水牛,生存空間自數十年前已不斷收窄,牠們卻連選擇居所的權利也沒有。

昔日香港漁業蓬勃時,農民依賴耕牛,牛隻默默耕耘,養活不少人口。五、六十年代香港經濟轉型,不少農民棄耕另覓工作,放逐原來飼養的牛隻。

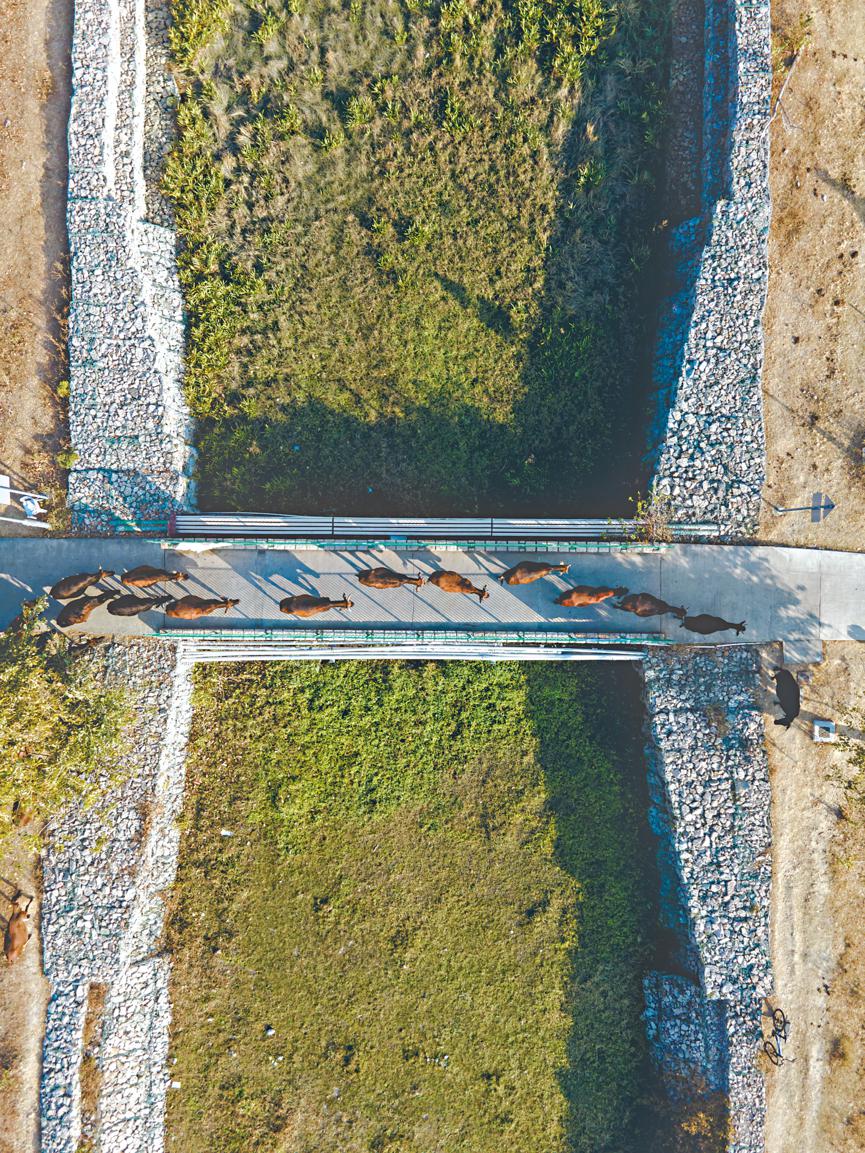

牠們不斷繁殖,成為今天我們在鄉間或市區所見的流浪牛。從前牠們被農民視為珍貴的家產,現在牠們卻要自食其力,同時忍受人類的白眼和折磨。數十年來,我們為求有更多土地居住、娛樂、運輸……一片又一片的草地被鏟起和破壞,取而代之的是大廈、馬路和垃圾。偏偏牛是固執的動物,道路面目全非,仍然會前行,牠們睡在馬路中心,只因那是牠們從前的家。

即使漁農署因收到投訴,把牛群遷移到其他地方,怎料放居地草量更稀少、樹木疏落,牛群寧願尋找回家的路,千里迢迢走回原居地。俗語有云「死牛一面頸」,群居和重複規律生活本是牠們的天性。也許香港再也沒有適宜牠們居住的草地,但這種「回家」的固執,令牠們仍然用自己的方式掙扎,適應不斷變化的家。

撰文、攝影:夏家朗