「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛」是魯迅的自嘲金句,道盡牛的刻苦與堅持。耕田、運輸、擠奶,最後淪為糧食,牛是人類最早飼養的力畜。不單止魯迅,歷代文人如杜甫、李白都曾歌頌牛;現代的華爾街更以牛雕塑寓意旺爆牛市。在古今、中西藝術世界,牛一直很「牛」,早於新石器時期原始洞窟壁已見雛形;周代起牛形裝飾常見於禮器和用具;玉牛、玉馬更被視為高級陪葬品;由李可染到Damien Hirst,牛藝術除了有耕耘、開荒意味,還蘊藏着不同時代價值與文化。

將步入辛丑牛年,中文大學文物館策劃「辛丑說牛」特展,精選十多件與牛相關的館藏文物,包括書畫、陶瓷、印章等,詠牛、繪牛、以牛為喻、擬人等等,呈現豐富的人文內涵和對世俗的精神象徵意義。

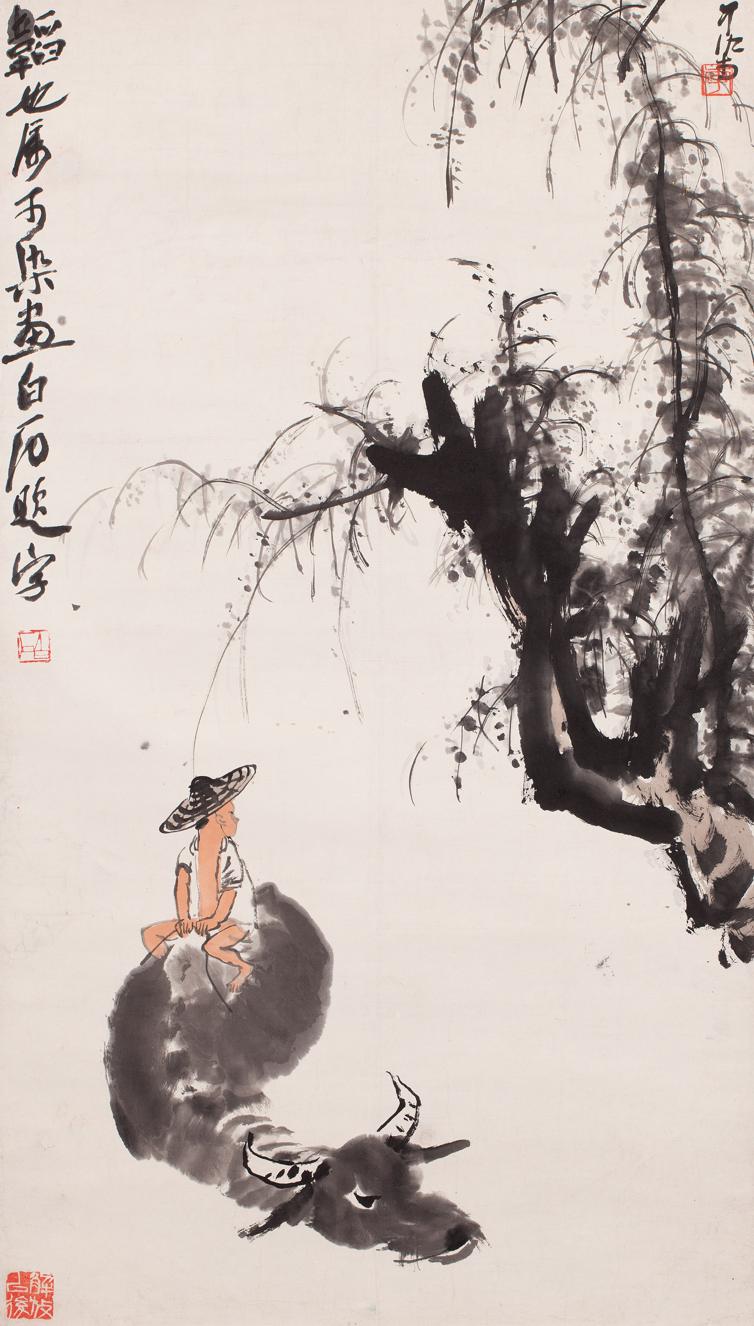

國畫大師李可染的牛自成一派,是「中國水墨四絕」之一。他畫牛無數甚至拜牛為師,畫室命名「師牛堂」,抗日戰爭時畫牛作為堅忍的象徵,激勵士氣。他的牛用墨辣重,行、卧或半身浸於水中,形神兼備,作品樸拙中見沉鬱。展覽中有李可染《牧童》一畫,特別之處是有齊白石題字。

「李可染在一九四六年應徐悲鴻之邀,受聘到國立北平藝專當中國畫教授,同時師從齊白石學藝十年。其間齊白石不時在李可染的牧牛圖題跋,顯示其對學生此類作品的鍾愛和認同。」展覽策展人童宇博士解畫。

《牧童》運用了李可染作品中常見的對角線構圖,牛軀運用他揚名的「積墨法」以濃淡墨色多次堆叠出層次、肌理,與他著名的「逆光山水」黑暗技法相通。「他喜歡在黑色中找靈感,文革時卻被批作品為『黑畫』。」

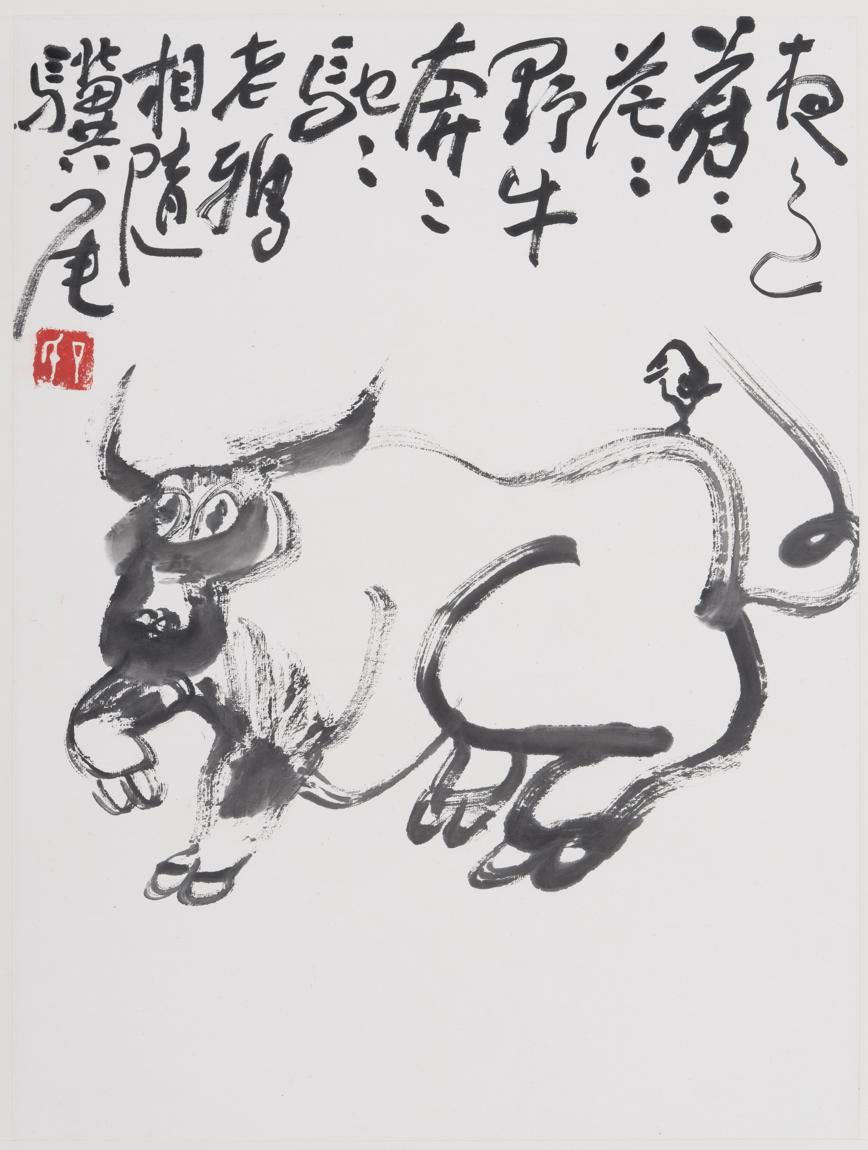

有份創立中大藝術系的丁衍庸,《野牛老鴉》把中國筆墨發揮至極致,故丁公有「現代八大山人」之譽。畫中題的是「夜色蒼蒼茫茫,野牛奔奔馳馳,老鴉相隨驥尾。」童宇指曾留學日本的丁公受野獸派及後印象主義影響,混合中國原始主義,即從甲骨文、先秦時期古文字、肖形印上取靈感,形成半畫半書狂野牛畫。

自魏晉南北朝時期開始有關於牛題材繪畫創作的記載,唐代牛題材自成一繪畫大派,而宋代則發展達到鼎盛。談到中國最出名的牛畫,自然想到一千三百年前唐代參軍貴族兼文人韓滉的《五牛圖》。據指他畫牛的玄機與其晚年政治處境有關,被奸人造謠指有野心的韓滉為明志,畫了姿態迥然的五牛,其中第一頭拴着鼻子的牛,正是其不願意走仕途的心理投射,其餘四牛各自有其生活方式,反映其複雜心情,《五牛圖》現藏於北京故宮。

是次展覽中饒有寓意的,還有一件明代晚期的五彩老子騎牛紋盤,是明末景德鎮外銷日本的作品。童宇說:「碟中央繪了青衣老子騎牛,手持如意。此典故出自《史記》,老子見周朝衰敗,決意離開。出關時關令挽留,於是老子寫下經典的《道德經》便揚長而去。」後來的文學作品為此故事添加了不少細節,包括老子當時騎着一隻青牛出關,青牛遂成老子標誌;也有人描繪老子乘豪華牛車,陣容龐大。「晚明繪畫、版畫中則多繪為單人乘牛,凸顯其瀟灑自在。」

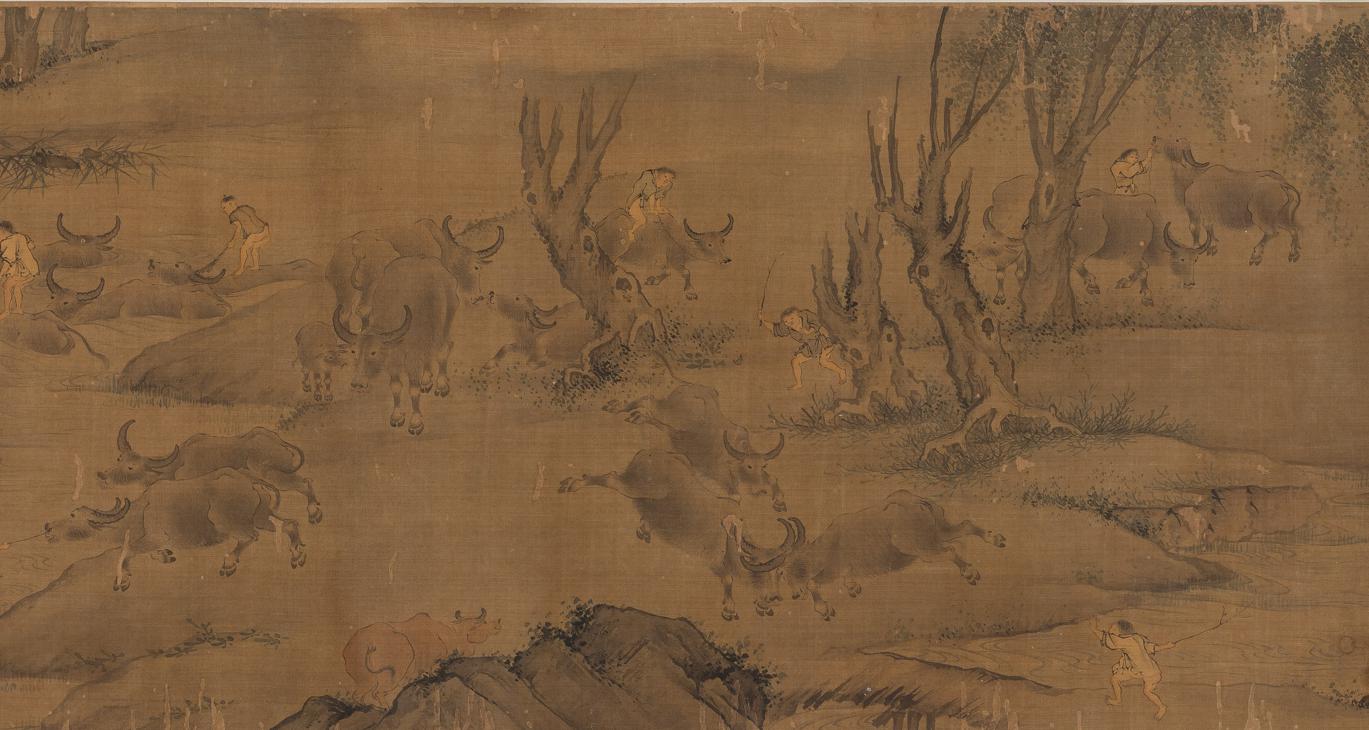

若要欣賞牛畫的藝術價值,明代《百牛圖卷》就不會讓你失望。童宇指,此設色絹本上有數目剛好一百隻牛群在河邊嬉戲。「最有趣是其中九十八隻是水牛、兩隻黃牛,應該是出自南方畫家之手。更是難得是百牛姿態各異,形態並沒有一隻重複,可見繪畫難度極高。」

英年早逝的高奇峰(一八八九至一九三三)作品《雙牛》,看到他受日本畫派影響很深。「《雙牛》是臨摹日本畫家疋田芳沼的《牧童》,但同時他更入了個人的思考,以翠鳥對比龐然牛軀,可見嶺南畫派傳統中的創新。」

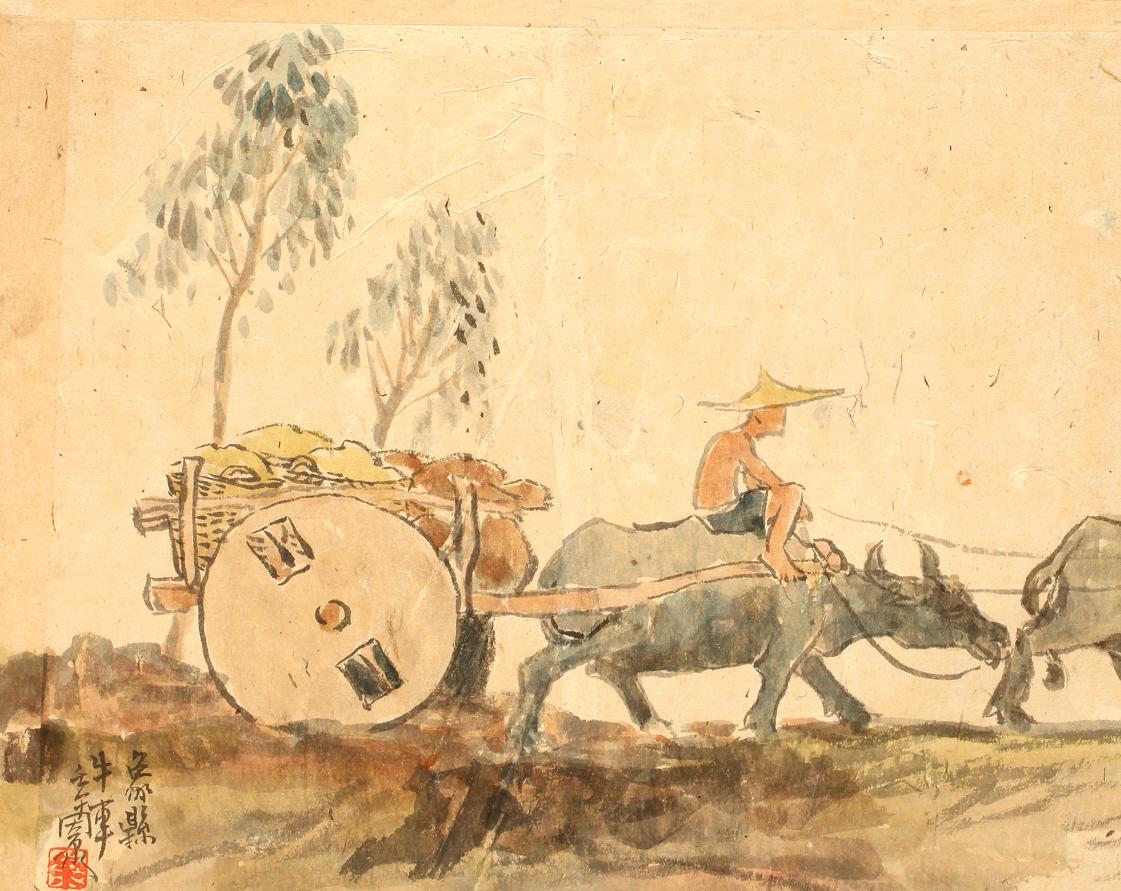

展品中年代最久遠的是一件六朝出土的陶牛車,藝術品當講古佬,呈現古時人的生活狀況和交通工具演變。

童宇介紹指:「牛車自先秦已有,最初並非貴族所乘,是草根百姓耕田或運貨的工具。至漢武帝貴族買不起馬車,遂改以牛車代步,成為上等人的交通工具,有文獻記載當時人人坐牛車,沒人騎馬,很多人甚至不知馬為何物。」這陶牛車後面有門,與昔日戰車不同,童宇解釋當牛車成為了貴族代步工具,這後門是令上等人優雅地上車,而牛車上亦設憑几(三腳凳)供貴族舒適地乘坐。到了魏晉至盛唐,牛車裝飾亦越發精美。「中唐以後,士族衰落,牛車亦從貴族的豪華座駕,回歸成百姓使用的負載和耕田工具,至今在鄉村生活中仍時可見之。」

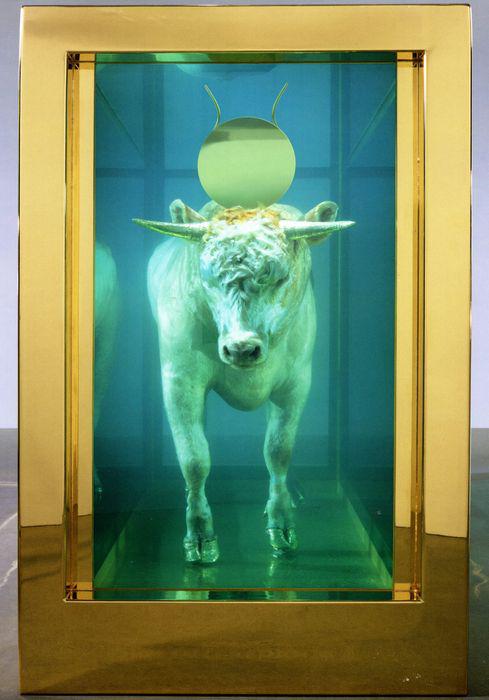

在西方,牛幾乎也是最早出現於美術作品中的動物形象之一。文藝復興時期Antonio Pisanello創作了不少牛的速寫,西方藝術史中最擅長畫牛的,是17世紀荷蘭畫家Paulus Potter,連牛的皮毛與神情都畫得十分逼真;Franz Marc的《黃牛》(Yellow Cow)成為他的成名作。畢加索亦用牛作為他的視覺符號,做了不少實驗,包括1945年前後創作的《公牛的變形》系列作品。至於當代藝術領域,英國藝術家Damien Hirst用過不少動物為創作題材,既贏得名利也引來爭議。他1991年的成名作《生者對死者無動於衷》,把一條虎鯊魚保存在裝滿甲醛的玻璃櫃中引起熱話。1993年他參加威尼斯雙年展再展出技驚四座的《母子分離》(Mother and Child Divided),將一對母牛與小牛剖半,分別放在四個裝有甲醛玻璃箱中,他於1995年榮獲Turner Prize。2008年他把一隻10歲小牛標本創作成《黃金小牛》(The Golden Calf),牛角與牛蹄均鑲了18K金,最後在蘇富比拍賣以1,651萬美元(約1.28億港元)成交。

日期:即日至5月31日

地點:中文大學文物館展廳II

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由中大文物館提供