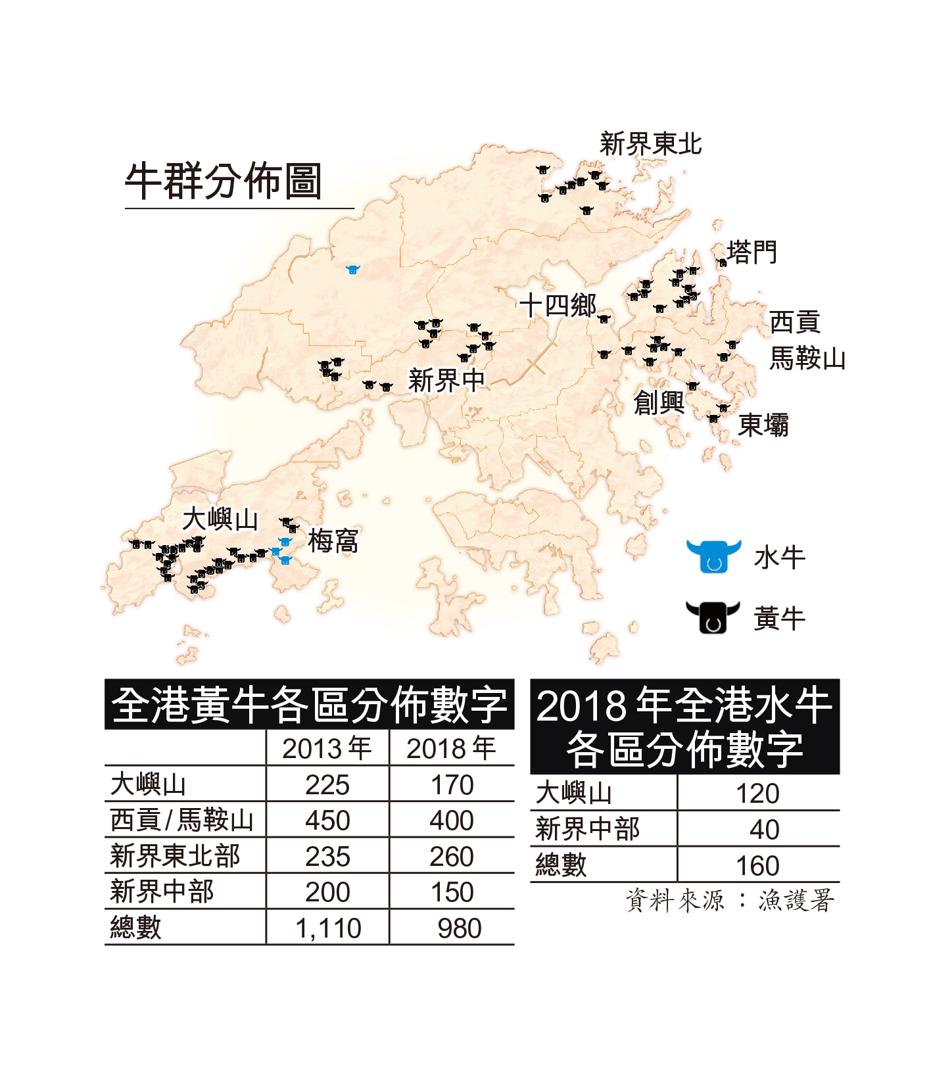

【野外飄零】牛年來了,牛氣沖天的這一年,香港人會不會以牛為本?起碼在過去多年,我們看不到,本地牛兒得到應有的祝福。牠們有些漂泊於露營帳幕之間,吃人類留下來的垃圾,瘦骨嶙峋卻鼓起垃圾肚。又有些被絕育後,送往寸草不生的天涯海角,慘遭隔離於原生族群之外。根據漁護署統計,本港黃牛數量過去在五年間減少12%。是誰趕走了牠們?牛不能說話,記者就在義工陪同下探訪牠們,從中了解這群自生自滅無家者的生活。(系列二之一)

記者:梁嘉麗 攝影:夏家朗

【塔門】有些義工拉着手推車,有些挽着紅白藍膠袋,水從袋邊一直滴到石級上。雖然是冬天,但中午的塔門,烈日當空,他們汗流浹背,帶着早上割好的新鮮草,坐船來到塔門,先把草用水淋濕,然後抬至山上的大草地去。

塔門的草地上,人滿為患,很多露營帳篷,營友都把食物隨意擺放,引來牛兒來此覓食。牠們甚至因為嗅到食物的氣味闖進帳篷,營友嚇得尖叫四散,牛嚼着膠袋,反芻着,巨大的肚子裝滿了垃圾。

義工Catson去年四月開始留意塔門牛的情況,「狀況好差,牛牛嘅肚好大好脹,四肢好幼,屁股後嘅骨凸晒出嚟,好瘦」。她記得,第一次見到牠們,正在草地上休息,嚴格來說,是「沙地」,塔門這片綠油油的草地,早已因為被過份使用而變成寸草不生,島上的牛,走遍各處牧草,但最終還是回到這片沙地,被人類的食物吸引着。

那次,她在牛牛面前放下了一大扎鮮草,牛牛竟然沒有理會,只吃了兩口,她不覺得驚訝,因為牛牛經常到營幕找食物,「認知唔到係食物,對啲草完全無反應,食兩啖就走去啲營搵嘢食,覺得膠袋、人類嘅食物先算係食物」。她們在牛的嘴中,搶出過幾十個膠袋包裝食物、濕紙巾。自此,她便每周兩次送草,希望牛牛能戒掉食垃圾的習慣。

一些較為核心的義工,每周都會幫忙,Catson卻必定出席,割草、搬草上山都是體力勞動的工作,但義工九成都是女子,弄濕鮮草是希望牛能吸收多一點水份,沾濕了草更重了。十個月來,風雨不改的送草,牛牛漸漸少了問人拿食物。

放下草,不足十分鐘,十數隻牛已來到吃草,她和義工們點算着,討論哪隻不見了,然後她拿着一大扎草,在平原上嗚嗚的叫,有時會走近樹林叫,不一會兒,兩隻牛緩緩的從樹林走出來,姍姍來遲,「草地已無晒草,所以有時佢哋會行到好遠」。牛牛們都已認出她的聲音,聽見她「叫牛」,便會自動走出來吃草。

偌大的平原,佈滿營幕,還有來此郊遊的遊人,他們跟牛拍照,有些甚至伸手摸牛,Catson和義工會嘗試提點,「唔可以摸,我哋都唔會摸,佢哋應該同人保持距離,佢哋唔係寵物,如果有事,我哋都照顧唔到佢」。政府視牠們為「流浪牛」,她不認同,認為牛牛是「被迫流浪」,「本來喺有屋企嘅,唔耕田放走啲牛,佢哋係社區動物」。

對於很多人來說,塔門是假日消遣的地方,但對於這群牛來說,這兒是牠們的家,「我哋只係呢片草地嘅過客」。除了放草,她們最繁忙的工作,就是提醒露營人士收好帶來的食物,偶爾甚至遇到露營客大放厥詞,「有人會話『啲牛過嚟我會打走佢』,亦會有人唔肯收食物,覺得係我哋多事」。

她建議,露營人士盡量把食物收好,把未吃的食物留在背包內,不要放在戶外,若牛牛好奇或嗅到食物味道,只要把食物留在營內拉好營幕,牛牛沒法進內,就會離開,「佢哋只係好奇,有人入咗自己屋企,咪去睇吓,食唔到自然就會走」。

但送草,始終是治標不治本,她認為最重要的,還是保育這片草地,「泥土流失好犀利,又過度使用,無人理,草地無咗,嚴重影響島上生態,除咗牛仲有其他動物」。