中國官方歷史研究機構中國歷史研究院,去年底發表文章為半世紀前把全國1,700多萬「知識青年」強行從城市遷徙到農村的上山下鄉運動翻案,形容這是「推動社會進步的偉大壯舉」,更指否定運動就是「否定新中國的奮鬥歷程」。當年被迫下放東莞農村五年的前全國政協委員劉夢熊深受其害,形容下鄉是「苦難的練歷、痛苦的回憶、慘痛的教訓」,痛斥有關言論企圖為文革翻案,是「左傾錯誤逆流的浪花」。

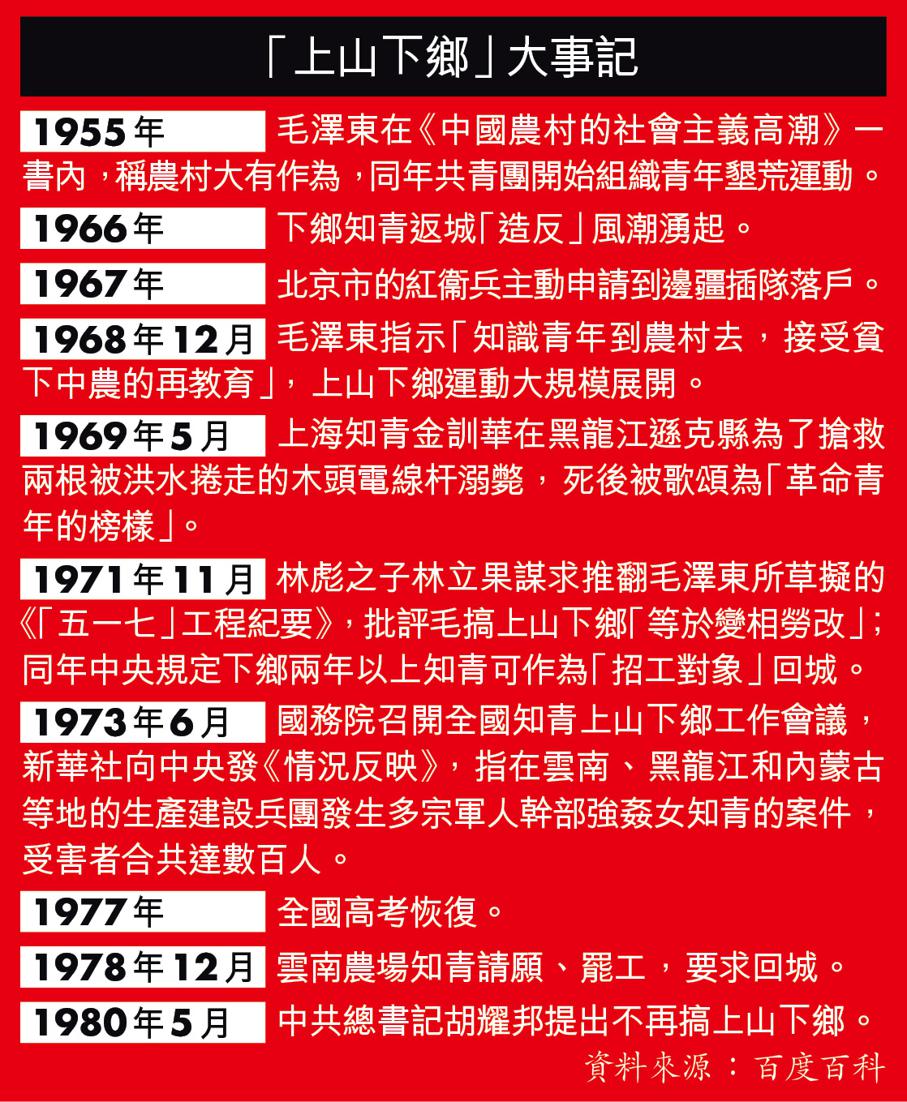

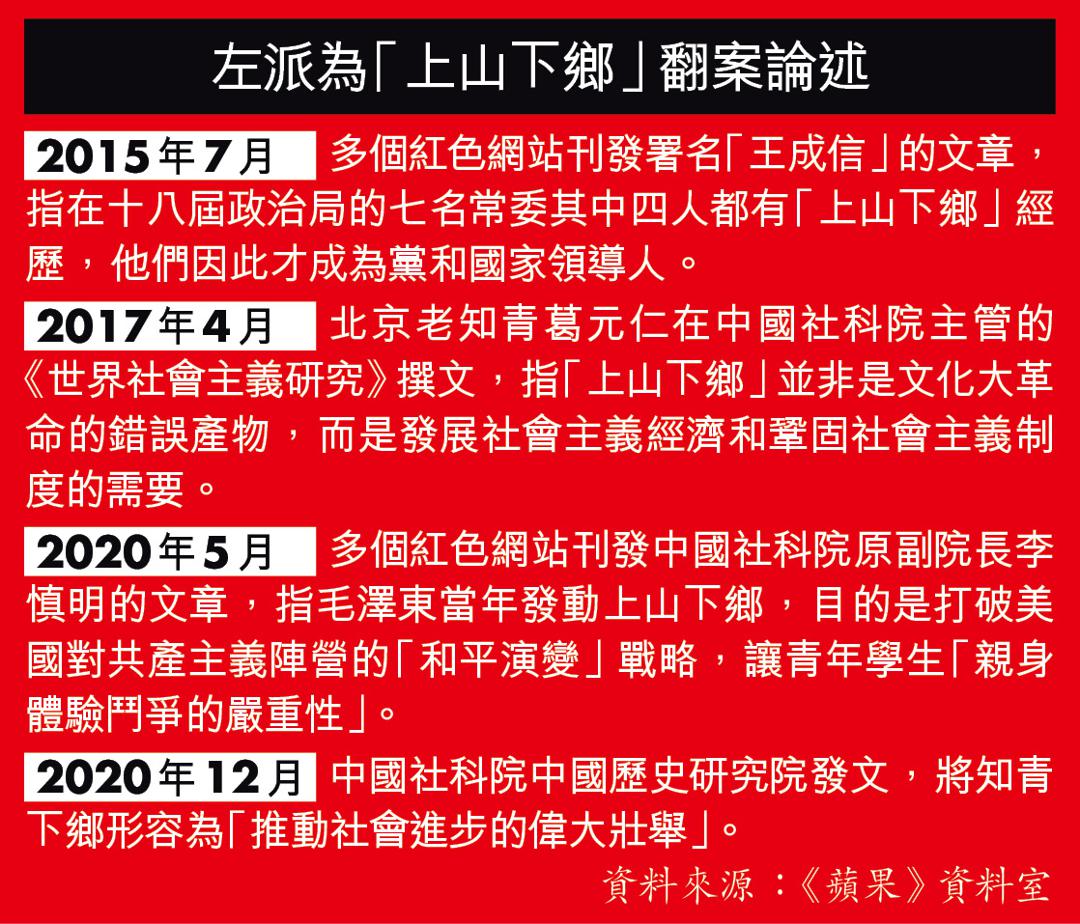

所謂的「上山下鄉」是指中共號召和組織城市青年和學生「到農村去」的運動,它早在1955年已經開始,但到1968年12月22日毛澤東發表「知識青年到農村去」的指示後,才在全國大規模進行。據研究知青歷史的學者劉小萌統計,1962至1979年間全國上山下鄉的知青總數達1,776.48萬人。改革開放後,上山下鄉已被內地學界普遍否定。但在文革時曾有下鄉「插隊」經歷的中共總書記習近平上台以來,不時有擁毛左派發表為下鄉運動翻案的言論,拋出「青春無悔」的論調,更有人指下鄉的「歷練」造就了當今的黨和國家領導人。

在毛澤東發表「上山下鄉」指示的52周年,中國歷史研究院發表高調讚頌的文章,指當年的運動有效地防止美國「和平演變」戰略,亦解決中國當年的就業問題,有力支援經濟建設。當年跟隨全國數以百萬計「老三屆」(1966至68年)高中畢業生下放農村的劉夢熊直斥有關言論荒謬,「這完全是為文化大革命翻案,想搞復辟和倒退。我不知道執筆者曾否上山下鄉,但最好他們先把自己的子女送下鄉!」

1966年文革爆發,18歲的劉夢熊高中畢業。「當年我準備報考北京大學中文系,或人民大學的新聞系,畢業後當報社評論員。」但當時全國停課鬧革命,城市工廠又停工,他只曾短暫到過《南方日報》評論組工作了幾個月,接近兩年時間既不能入學也不能就業。畢業兩年後,同學都被召回學校接受軍訓,並在1968年底被下放到農村「接受貧下中農的再教育」。「當年是被迫去,因為廣州戶口已被註銷,仍留在城市的話就是『盲流』(盲目流竄人員),也不會再獲配給糧食和副食品。」當時他雖然不滿,但對「要做革命螺絲釘」的政治宣傳仍抱着「信住先」的心態。

「下鄉的頭一兩年我很積極,當時記着毛澤東所講,一不怕苦二不怕死。」劉夢熊被下放至東莞長安鎮,畢竟東莞昔日為「魚米之鄉」,條件已不算很差,但是農村文化落後,農民很多都是文盲或普遍只有小學程度。「我記得在1969年,自己在生產大隊工作全年收入是127元人民幣,當年算是不錯,但要扣除口糧。當年的工分,最強的勞動力被評10分,我有9.5分,女知青一般只有8分。我當時夠大隻,擔得抬得。當時很辛苦,春耕秋收時要清晨5時起床,摸黑到田間工作,做到晚上8時。中午生產隊會送飯,餸菜只有幾條生菜、兩塊腐乳,偶然再有兩片薄如手指甲的豬肉和鹹魚碴。冬天時要修水利,有一年我要去修東江水利引淡(水)工程,從早到晚都要身在泥瓣,堆泥頭築堤,挖人工運河,收工時人已變成『秦俑』。」

有一次,公社廣播呼籲知青獻血救一名生命垂危的剛分娩婦女。「我們當時營養不良,物質貧乏,也照去報名。54人報了名,當中四人身體最健康,其中兩人是O型血,我是其中一人。」1969年颱風襲珠江口,不懂游泳的劉夢熊跳進決堤,以身軀頂住缺口,「爭取時間以保住堤壩,後面幾十步就是公社糧倉,如果堤壩崩潰,不用一分鐘糧倉就會被淹沒。」

劉夢熊被生產大隊評為「標兵中的標兵」,還獲邀到廣州市中山紀念堂出席表揚大會。「回去後,我有次偷聽到大隊黨支部開會討論吸納新黨員,最多人提名我。支部書記卻說,對我只能利用不能信用,更不能重用,理由只是因為我父親是『摘帽右派』。我聽到後五雷轟頂,你說用生命和鮮血捍衞毛主席的革命路線,我獻血救人是否獻出鮮血?隻身堵住河堤缺口是否獻出生命?」1971年11月,中共中央公開林彪之子林立果謀求推翻毛澤東所草擬的《「五一七」工程紀要》,文中批評毛搞上山下鄉「等於變相勞改」,又罵毛「借馬列主義之皮、執秦始皇之法」。「我們一看,嘩!這些講中了我們的心裏話。一言驚醒,就開始學游水。」他和朋友於到東莞長安的水庫習泳,被治保主任質疑有偷渡動機後,1972年就托詞不時返回廣州習泳,每次由珠江大橋沿着河涌游至廣州市郊石井,一來一回近24公里,準備投奔自由,終在1973年9月從深圳南頭游至元朗尖鼻咀成功抵港。「如果上山下鄉是好的,人望高處走,水向低處流,我為甚麼要搵命博?九死一生!當年和我同一生產隊的,就有兩人(偷渡)淹死。」