不時也有人說,體院(前銀禧)解散足球部後球員水平大跌,其實體院帶給當時一眾「足球仔」的又何止技術?兩代體院「足球仔」羅繼華(阿雞)及陳志康(Cowboy),多年後再次走過火炭那條行人天橋,笑笑說說在體院內的往事。

記者/攝影:禤家民、曾雁平

部份圖片由受訪者提供

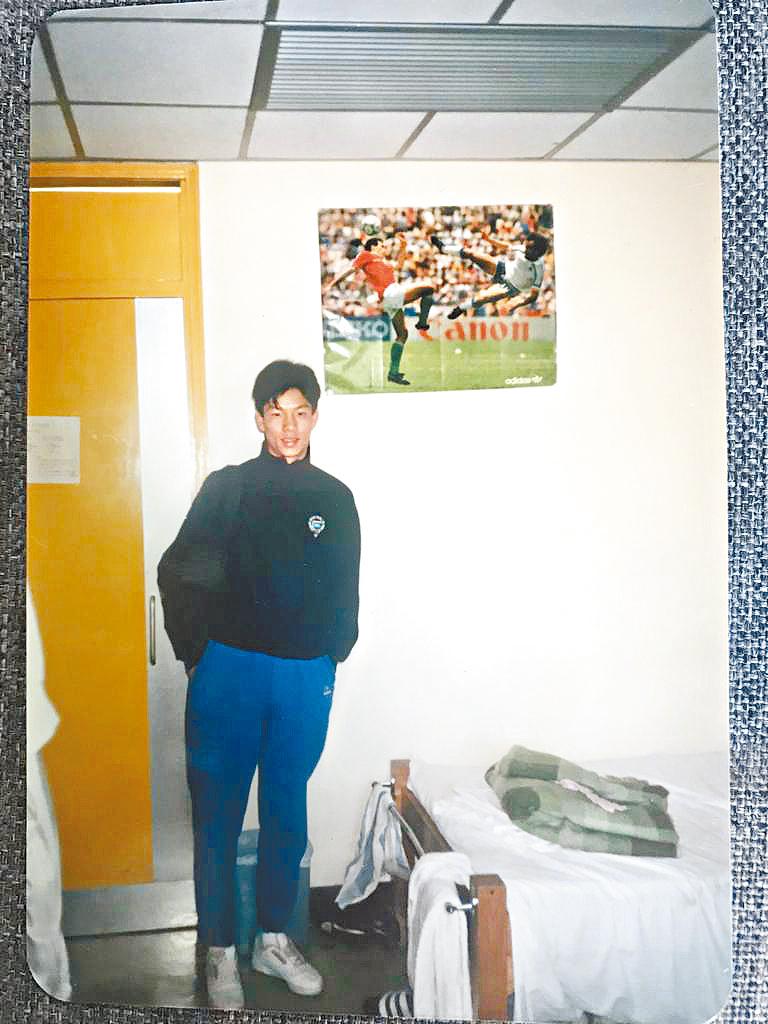

羅繼華與陳志康年齡相差五歲,屬兩代不同的體院「足球仔」,但晉身體院之路相當接近,同樣由地區青少年發展計劃中被選上,羅繼華指:「當時每區只選幾個球員,自己喜歡踢足球,就投入去做了。入選後,中一開始長時間在體院受訓,當時1星期操練3天。」其後體院足球部開始集宿訓練,羅繼華指他是第一代長留體院訓練的球員,「每天練兩課,周日代表球會踢青年軍賽事,我當時效力麗新,比賽後返回體院。也沒有想太多是否踢職業,能踢下去就繼續留在體院,自自然然就踢了職業。」

手機用戶請按此放大圖表

陳志康亦在11、12歲左右時被選上,加入集訓隊,至14歲被體院獎學金選中,於體院留宿訓練,他說:「留宿後有很大分別,如果只到體院練習,當時交通又沒有現在般方便,我住葵涌,每天車程都三小時。我當時還在上學,休息較少。留宿後,每天睡醒就上學,長假期就吃早餐後立即練習,中午再練。當時1天2課,訓練時間、集中能力、休息、與隊友默契提升都有很大作用。」

陳志康那一代,大部份體院球員仍有上學,但羅繼華那一代有很多人只集中在足球上,包括他自己:「當時中三已沒有讀書,平日有健身,1天操2課,操練後仍可繼續使用球場。球會不是每天可以訓練,加上訓練只限90分鐘,時間到就要清場。場地相當重要,基本上就是熟能生巧。」另外,體院亦有很多配套支援,羅繼華說:「體院很早期已有物理治療,還有定期體測,測心肺功能及力量。當時體院更已有發球機,有3個大場、2個小場。」陳志康補充指體院內飲食也有營養師設計餐單,支援十足。當時娛樂不多,羅繼華與隊友閒時就會找外國比賽錄影帶看,然後到球場,找個隊友練傳球,模仿外國球員的射門方式。

當時在體院訓練,不時也有甲組隊與這班受訓球員友賽,年輕球員就有機會被甲組球隊看中,簽下職業合約,體院三位教練郭家明、黎新祥和陳融章,也有機會向球會推薦突出的球員。羅繼華笑言自己不如同期隊友突出,故留在體院時間較長,而陳志康只在體院住了一年,就以15歲之齡踢職業。

體院帶給他們的除了紮實的基本功,更重要是那份兄弟情。訪問當天走到體院門口,羅繼華再走過那條長長的行人天橋,他直言已很久沒有去火炭,「由12、13歲到18歲,不只是一件半件難忘事,由火車站到體院,我已很久沒有走過這條行人天橋,想起以前經常經過這條橋,其實很過癮。」集宿時與年齡相近的隊友每日相處,不難想像那種深厚的兄弟情,「不只是我們一代好關係,還有下一代。」

羅繼華說當年的娛樂,多數只是飯後與隊友到市中心看「七點半」、到沙角邨消夜。至於看似正正經經的陳志康,原來也有頑皮一面:「體院晚上10時關門,但我們想吃消夜,就在後門偷偷出去。我們不是做壞事,只是餓了,這些經歷都是開心的畫面。」最特別一次,是他們一眾隊友合力整蠱其中一人,「有次半夜12時、1時左右,我們一起裝作起床準備上學,他當時已熟睡,我們設定了他的鬧鐘到六時,然後有人裝作趕出門,有人刷牙換校服,騙到他衝出去趕上學,保安問他,他說要趕上課,保安對他說『返咩學呀半夜三更』。」與陳志康一同整蠱別人的,包括楊正光、潘文迪等。

近年香港的足球學校越開越多,各球會亦加強青訓,兩人都認為現時的青訓模式與體院各有所長,但訓練時數難與體院年代相比,羅繼華認為:「現在體能及戰術訓練比以往好,但現在青年球員要兼顧學業,每周最多操練三次,未必達到六小時,訓練時數與當時有距離。」陳志康就指需要分配更多場地予球會,而每隊都有青訓系統,訓練出的球員數量會較多:「體院訓練約30人,體院解散足球部後,每間球會訓練約30人,10支球隊就會訓練出300人。數字是提升了,但都很難做到每天練1至2課。若沒住宿、球場等配套,就很難追得上歐亞頂級水平。」