【「赴湯杜火」案】

【本報訊】前年7.28上環「赴湯杜火」暴動案,夫婦湯偉雄及杜依蘭與17歲少女被控參與暴動,去年受審後脫罪。律政司認為原審法官錯解「共同犯罪」原則,向上訴庭申請釐清法律問題,主張「共同犯罪」可應用於暴動罪及非法集結罪,針對不在案發現場的人。案件昨聆訊,答辯人指若要求不在場者為其不知情、或者無法預計的現場突發行動負責,將波及無辜及造成不公。上訴庭押後頒判詞。

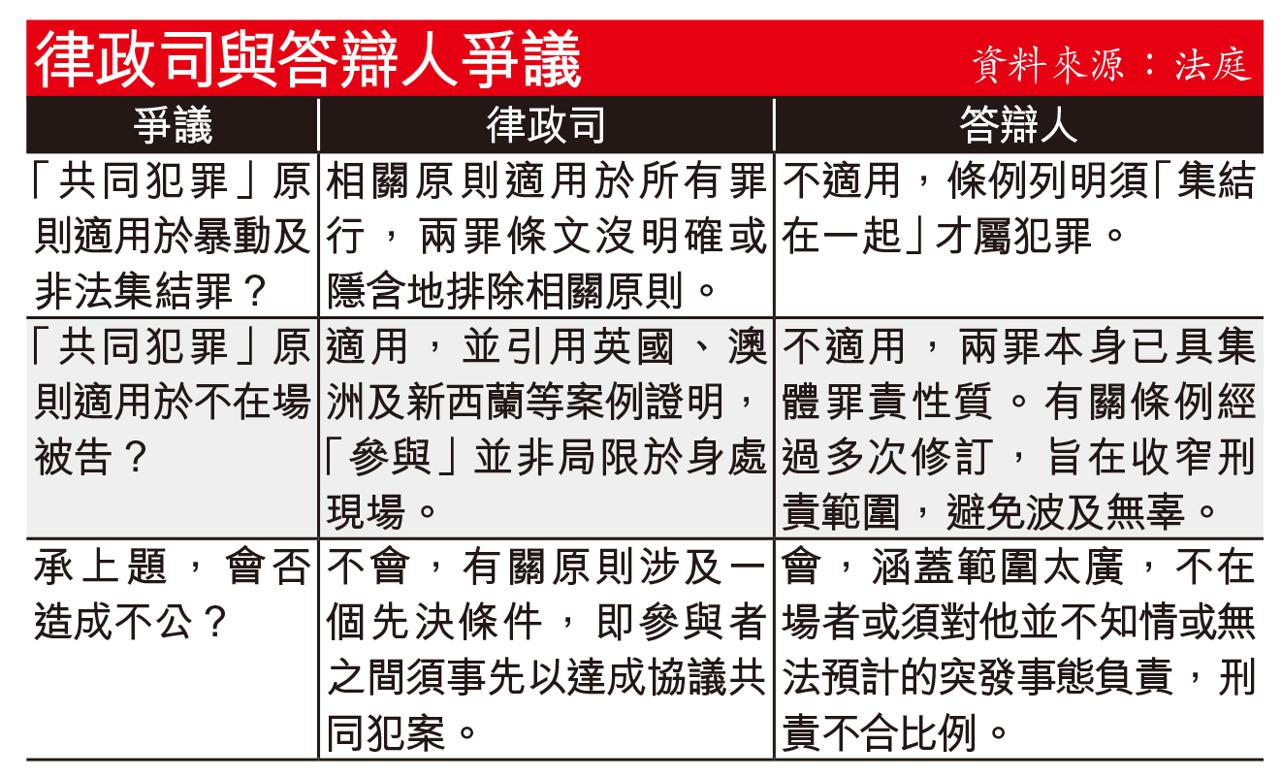

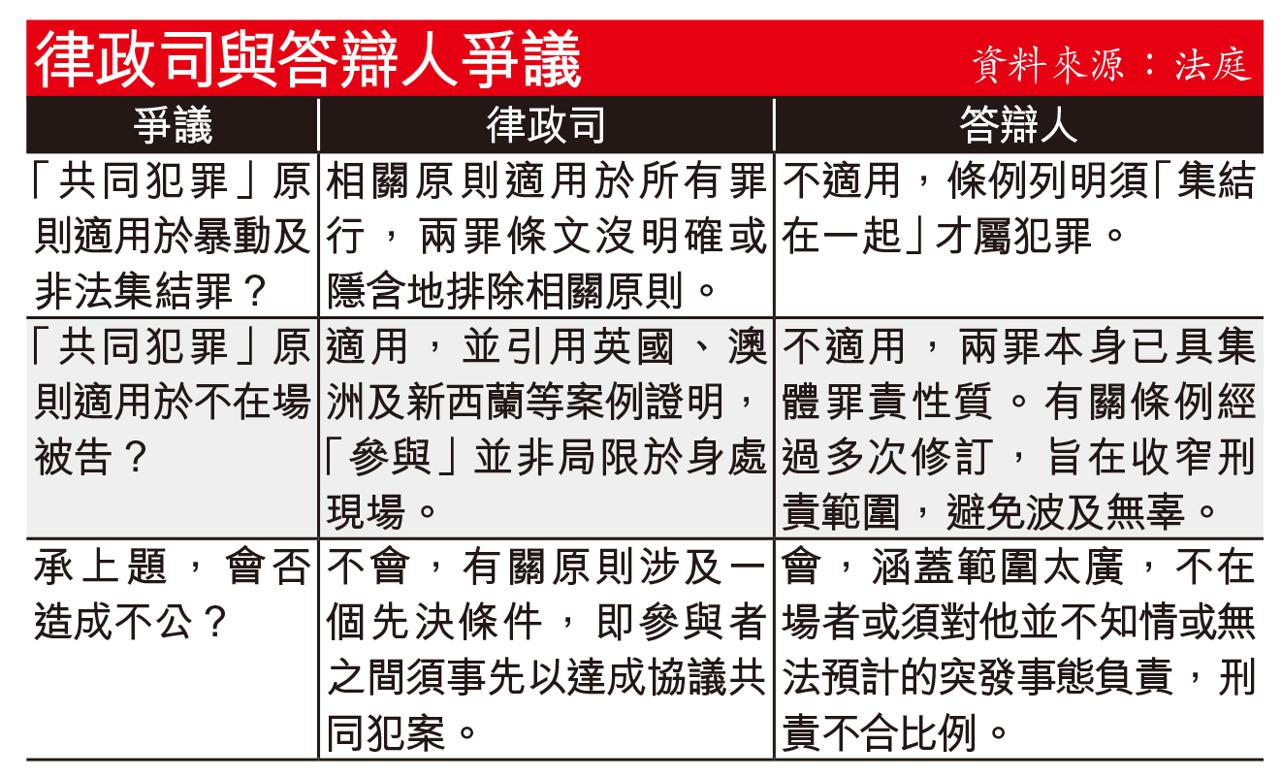

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智及高院法官彭寶琴審理,裁決不會影響「赴湯杜火」暴動案三名被告的脫罪結果,但對其他案件或有深遠影響。相關法律爭議昨圍繞兩個主題,即「共同犯罪」原則是否適用於暴動罪及非法集結罪,及不在場者能否以「合謀犯罪」原則定罪。

代表律政司一方的資深大律師郭棟明陳詞指,原審法官並無明確指出「共同犯罪」是否適用於暴動罪及非法集結罪,要求上訴庭澄清。律政司一方認為,「共同犯罪」原則適用於上述兩罪,並引用英國、澳洲及新西蘭等案例,指該原則並非局限於身處現場的被告,以其他不在場方式參與的人士,亦可因「間接法律責任」而定罪。

法官麥機智問,根據律政司立場,若有示威者在合法集會中用暴力,令集會演變成非法,其他未能及時撤離的示威者是否不構成犯罪。郭大狀回應指後排示威者不會因單純在場而犯罪,須視乎有否證據證明其與他人有否共同目的,才可構成「共同犯罪」。

代表湯氏夫婦的資深大律師潘熙陳詞指,暴動罪及非法集結罪本身已具有集體罪責性質,故「共同犯罪」原則並不適用。代表17歲少女被告的大律師曾藹琪則指,兩罪只針對在場且積極參與者,條文亦列明三人或多於三人「集結在一起」才構成犯罪,即犯案者須親身在場參與。若果「共同犯罪」原則適用於該兩罪、且可針對不在場者,則涵蓋範圍太闊。

曾大狀舉例指,若有人駕車送示威者到非法集結現場,豈料後來事態演變成暴動,「共同犯罪」原則會令該名駕駛者為暴動負上刑責,做法不公且不合比例。律政司一方回應指,「共同犯罪」涉及一個先決條件,即參與者之間須事先達成共同犯案協議,不認為會造成不公。法官麥機智再問,若一個人在高處鳥瞰現場環境,向集結者通風報訊,是否同樣構成暴動罪?曾大狀回應指,有關行為屬於「協助或教唆」犯罪,控方可透過串謀或煽惑控罪檢控,不需引用「共同犯罪」原則。

案件編號:CASJ1/20