看《末日戰地》(Outside the Wire)的感覺是──好煩,煩在用一個很迂迴又懶有twist的故事,說一個其實好多科幻電影都講過的主題;但你話唔好睇咩?又不算,但只是典型Netflix電影那樣,過程刺激,過目即忘。

撰文:月巴氏

先交代一個重點。但凡由人類創造的人工物,都是為了一個或數個目的而存在:一把鉸剪,就是用來剪嘢;一個口罩,就是用來阻隔細菌病毒;至於一個機械人,就是用來代替人類,去做人類不能做或不想做的事。

分別是,你不會認為一把鉸剪或口罩會失驚無神擁有自我意識,卻絕對可以想像一個機械人有能力反省自我的存在意義。

像安東尼麥基(Anthony Mackie)在《末日戰地》的角色Leo,真身,其實是由美軍製造的先進生化士兵,中了槍?貼塊類似膠布的東西,傷口就會自行癒合;他存在的唯一意義,就是執行美軍指令──不管指令本身是否合乎道德。他發現,自己的「人生」其實可以有特殊意義,而不是僅限於美軍所賦予的意義,他要讓製造(及以為可以全權主宰)他的美軍明白,他的存在不純粹是幫美軍殺他人的工具,也可以反過來去殺美國人,甚至不惜透過殺掉上百萬美國人去令美軍醒覺。於是他展開了一個相當迂迴的計劃,又拉埋因自作主張誤殺同僚的無人機操作員Harp落水,幫他完成這個迂迴的計劃。

《末日戰地》的Leo試圖否定被製造者所賦予的意義,《未來戰士:黑暗命運》(Terminator:Dark Fate)的T-800,唯一的存在意義就是回到過去,殺死人類救世主John Connor,成功了,然後呢?他存在的唯一意義消失了,於是開始為自己去找另一個意義,最後決定以「Carl」的名義,成為一個慘受家暴女人的丈夫,以保護這個女人和她兒子,作為支持「我」留在世上的意義。

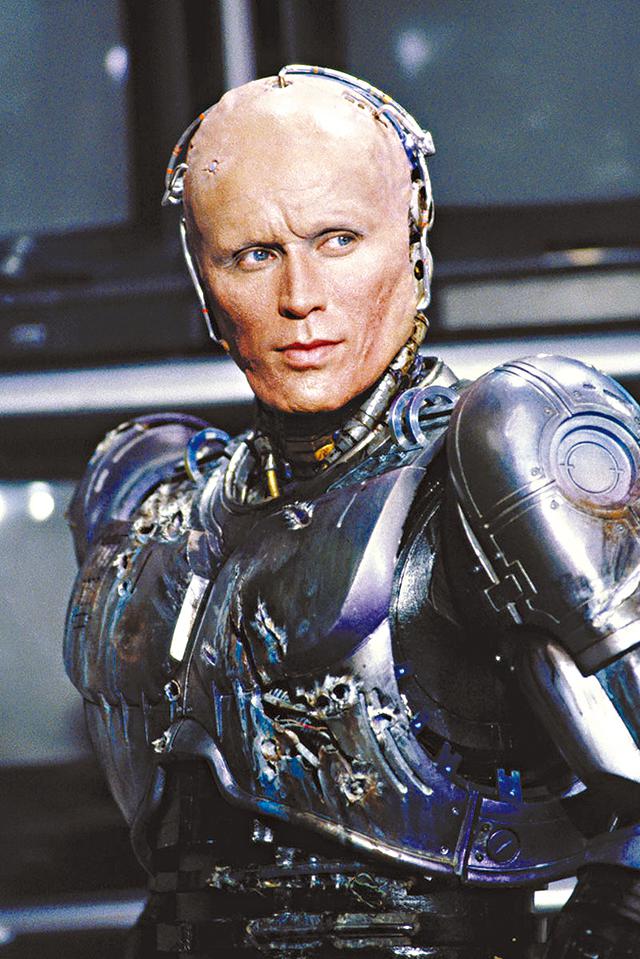

問題延伸下去:機械人有沒有所謂「我」的意識?《鐵甲威龍》(RoboCop,1987)和電影版《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell,2017)都掂到這問題,兩個故事的主角,Murphy和草薙素子,都因為意外,在未徵得本人同意下肉體被強行改造,一個由有家室的警察變成必須服從公司order的機械警察,一個由日裔女子變成全身換上義體的鬼妹;他和她,都在偶然情況下意識到自己的原來身份,開展一段找尋「我」的歷程──RoboCop因為記憶,總算找回自己「Murphy」的真正身份(當中涉及哲學上「同一性」這個形而上學課題),但記憶,真的100%可靠?不排除這段記憶是被別人強行植入,那麼,我單憑記憶所認知的「我」,便會是另一個人──押井守1995年動畫版《攻殼機動隊》,便提出這疑問,只是當被改編成荷李活電影,一切都被簡化淺薄化,只變成一齣追求視覺但喪失原來哲學意涵的動作片。

被人類製造的機械人,被賦予意義外,也無可避免被植入各種命令。在《智能叛變》(I, Robot)的2035年未來世界,便借用了科幻小說家艾西莫夫(Isaac Asimov)的「機械人三定律」(Three Laws of Robotics),作為機械人的行為規範,一宗離奇兇殺案,卻讓向來不信任機械人的韋史密夫(Will Smith),懷疑兇手是機械人,繼而質疑被認為必定服從人類的機械人正醞釀叛變。如果你看過,自然知道真兇是誰,而最後,人與機械人亦繼續和平共處,而前提是:機械人只能作為服務、服從人類的次等存在,總之,人類大晒。回看《末日戰地》,Leo的行動對以為自己大晒的人類,其實是一場教訓,衰在齣戲太普通,淪為又一齣睇完就算的串流電影,個教訓再深,睇的人都不會認真。