2020年,難過的日子很多,快樂的日子很少。

有很多個傷感的夜晚,我因為工作之故而對住電腦屏幕,打開一個又一個資料夾,查看一則又一則《蘋果》廣告。

這明明是廣告,讀起來卻如明信片,每一張都填滿了香港人的經歷,有憤怒、有哀傷、有堅持,也有互道加油的說話。

近千個廣告我看了又看,感覺是遊歷了香港人這一年幾以來的心靈面貌,漆黑但溫暖。

香港報業史上,曾有過甚麼時刻,值得把廣告結集出版?我想起了1990年5月,中國民主運動資料中心出版了一部沉甸甸的書,共455頁,輯錄了1989年4月至10月期間,曾分別於本港13份報章刊登、多達1,616個的民運廣告。那些究竟是甚麼廣告?

例如第242頁,輯錄了上下兩則廣告,上面的廣告署名梁振英,寫着深切哀悼愛國同胞、強烈譴責當權者血腥屠殺。下則廣告署名交通銀行849名職工,竟然還用上了「法西斯暴行」五個字,去形容「血腥鎮壓」行為。以機構員工名義刊登的廣告更是恒河沙數,例如署名中國保險公司及中國人壽保險公司香港分公司部的職工,又有署名華潤集團屬下公司員工的具名聯署、具名的廣東省政協在港委員,以及署名中華商務聯合印刷香港有限公司的全體職工,就連香港福建中學也留了一格「緊急啟事」,明言「全體師生極度悲憤」。

此外,還有一群泥頭車司機、一群物業代理、一群證券業人士、一群傷心的金融人士等,他們都透過買廣告以同聲哀悼。這些本來是明日黃花的廣告聲明,最後被有心人保存結集,出版成書,名《八九中國民運報章廣告專輯》。

書裏有麥海華和夏其龍所寫的序,其中一句是這樣的:「出版的用意是為香港居民的熱忱留下雪泥鴻爪,也間接為八九民運作見證。」

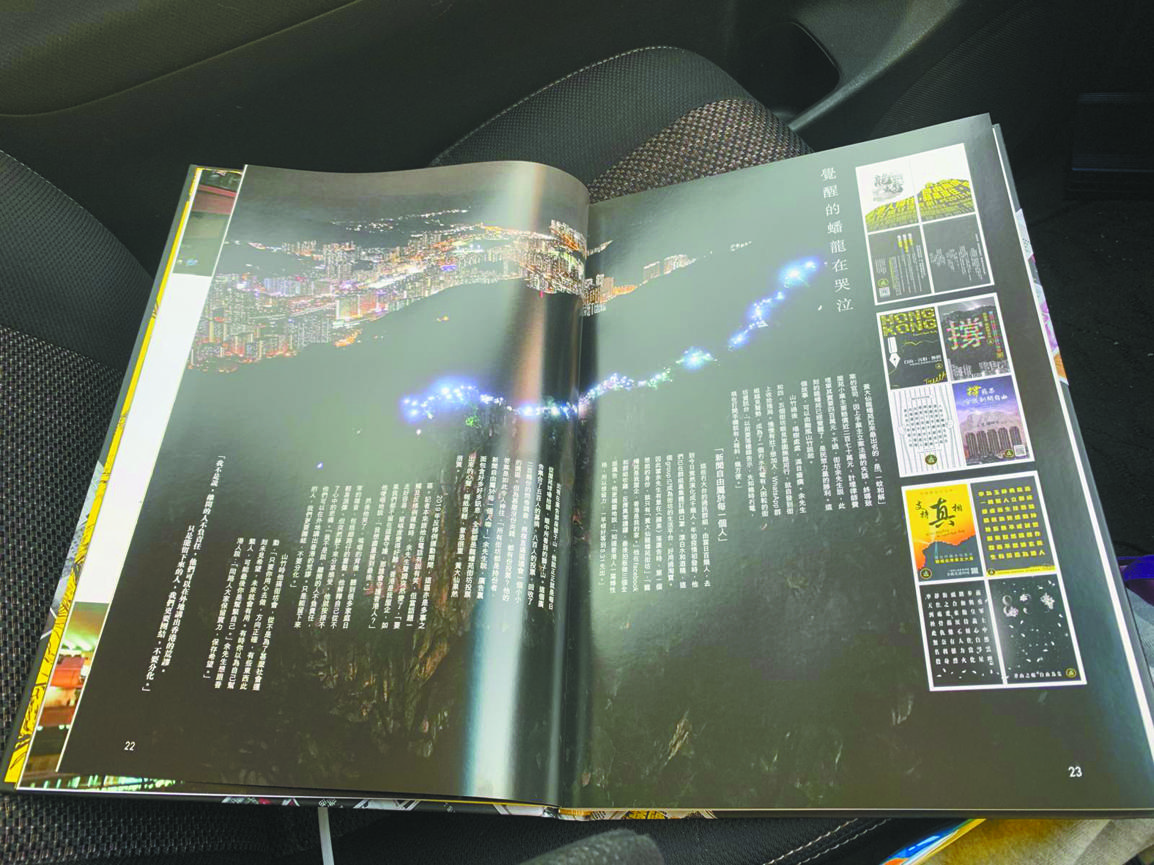

時間飛逝,在這條時光隧道裏邊,香港人馬照跑、舞照跳、六四燭光不滅,示威遊行不減。一下子30年過去,反修例運動爆發,暴政來襲,黑夜掩蓋大地。2020年8月10日,警方大肆搜查《蘋果日報》並拘捕創辦人黎智英,全城譁然,遭受抑壓的民意透過報紙和油墨爆發,掀起一波又一波廣告浪潮。

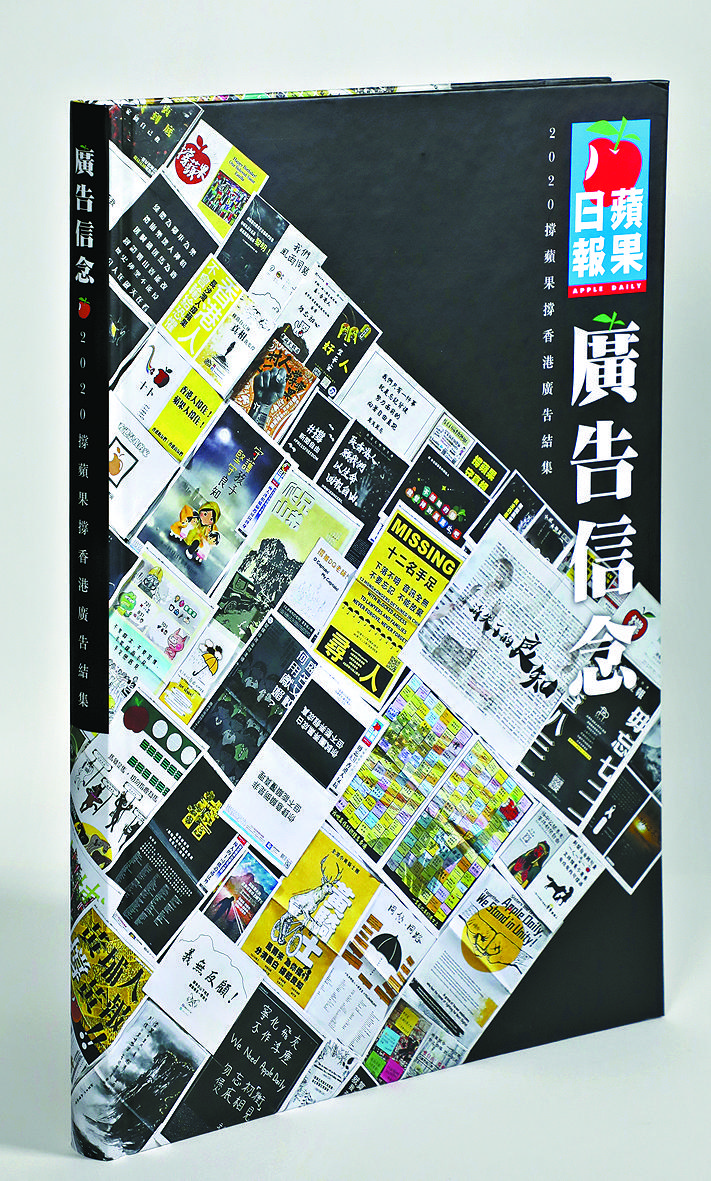

這些究竟是甚麼廣告呢?計有一群街坊、一群「老鬼」、一群車友、一群媽媽、一群爸爸、一群狗主、一群校友,還有一群新移民;他們畫畫、題字、搞gag、諷刺,聲援12港人、相約煲底再見。《蘋果》把去年8月至12月期間逾1,000版的廣告,選了其中約500個出版,共292頁結集成書,名《廣告信念》,又是一部沉甸甸的書。

我們憑廣告尋人,找到了許願樹下的俠女阿玉,那通電話我和她傾到第82分鐘時,她身後突然傳來一聲吆喝,阿玉隨即叫了出來:「死嘞!乜同你傾咗咁耐!老闆嗌⋯⋯」那個「我」字還未講完,電話斷線。我從未見過阿玉,但一直幻想她是《全民造星》裏花姐的造型。

本書出街前一星期,我把消息通知她,俠女就是俠女,旋即心有所動,又想幹一番大事,「如果安排黃店入貨賣書好不好?」此刻我執筆寫文時,手機傳來阿玉的短訊,她說:「連續幾晚慢慢細讀大家的登報過程,我流了眼淚⋯⋯這一年原來咁多平凡英雄,原來好多同路人堅持信念,多謝你們每一位,香港人加油(蘋果)!」但重點是她發給我那張相,書的旁邊擱了一支威士忌。接着她再傳來一句:「題外話,我成日飲威士忌(大笑)。」

良景村長是個90後媽媽,她的渾號很霸氣,但私下常稱自己「女人仔」。訪問前我們互傳短訊好幾天,就是約不實時間,總之是夜晚,但夜晚幾點好呢?村長不好意思地說:「你最夜可以幾點?我要湊小朋友,但好想靜靜地同你傾⋯⋯」啊,媽媽的兩難。我安慰她說我是夜鬼,幾點都得,最後我們還是由10點半、推到11點,再推到11點半。但一邊聊,她的孩子未停止過對媽媽的嚷嚷。

我這邊夜闌人靜,她那邊喧鬧如巿。臨收線前,我問她有甚麼說話想跟香港人講,她突然靜了下來,良久沒答話,小孩繼續呼叫,村長似乎有說話塞在喉嚨,卻這樣回應我:「哎呀,你突然咁情深,搞到我唔識講。」但我知道她有一堆心底話想說,「我哋不會白費,香港人加油。不要忘記,不要睇唔到。我覺得香港人開始放棄,特別打算走那些,但有好多人真係走唔到,好多人坐緊監,有啲人死咗。不要忘記這一年半發生過的事,要時刻記住12港人。」

也有布力般球迷會,我跟那四個男人透過視像訪問,五個人分佈港台兩地,夜麻麻在網上小敍。其中新手爸爸怕吵到妻兒,逃到廁所坐在浴缸邊緣上網,鏡頭一直影住他頭上晾着的底褲,我覺得這個畫面好「香港」。香港人就會明,誰家不是這樣晾衫,這種相知不適用於其他時地,僅我們而已。故此大家也一直沒有說破,樂見這條底褲去到最後。

還有更多叫人觸動的片段,例如平衡車媽媽那個沒跟人說過的夢、幼稚園老師遺留在課室的笑臉;還有登報尋犬的Din Din,後來幾次肥佬黎就保釋事件上庭,她都甚為着緊,總是是第一時間傳來最新消息。

也有好幾個訪問,我其實一邊聽一邊用手捂住嘴巴、再伸手抹掉淚水,開聲提問時聲線已經沙啞。也有幾次我不確定電話另一端的他或她是網絡接收不良,還是情緒激動而聲音顫抖,因此唐突地問道:「你是不是哭了?」然後對方就更加止不住眼淚。

那一晚跟龍蟠爸爸做訪問,本來還有講有笑,一說起反修例運動他就嗚咽起來。當時他的背景嘈雜,有電視聲、有小孩的童音,他卻一個人跌入悲傷裏面。我忍不住問他是否很易哭的人,他花了很久才斷續的答說:「我從來不哭的,你問問我老婆⋯⋯」話未說完,又哭了起來。1月18號那天早上,他急不及待就去買書,拍了一張照片傳給我,背景是車廂的座位,他寫道:「我睇完篇文又喊咗⋯⋯」

還有拔萃舊生,原來一年前的清晨,我和她在同一條柯士甸道的學校人鏈上,或許曾打過照面。我向來是眼淺的人,想不到有人比我更快流出眼淚,去到最後,我們兩個基本上是拿着電話筒一同抽噎,超越了一個訪問,也超越了言語的安慰。她買了書的當晚,給我傳來三個字兩個表情:「喊死人(猴子掩面/猴子掩面)。」

感謝每一個願意接受訪問的人,這一年這一刻讓我們聯絡上,容我把你們的故事寫成文字。在這些文字裏,很多詞彙重複出現:「大家都沒有忘記」、「我覺得會煲底見」、「一齊堅持住」、「日日食黃店」、「最掛住十二手足」、「我真係好鍾意香港」⋯⋯就像2020年香港人的glossary,而我們因為同樣的心情而惺惺相惜。

每個訪問都是一個故事,也有更多故事,礙於很多原因,不能把它寫出來,或只能隱晦交代。輕如一紙的廣告,卻乘載着好幾百人的心聲,有來自基層的公屋戶,也有來自又一村的千萬豪宅;有太多不同身份不同背景不同難處的人,但大家心之所牽的地方,惟有這一處。

我是個悲觀的人,覺得香港和香港人這兩組詞彙,將流散於歷史中。再一個30年後,夜來幽夢忽還鄉,小軒窗外,或有百萬人上街,或隱約聽到榮光歌聲。這本重如磚頭又不便攜帶的書,會為香港人的熱忱留下雪泥鴻爪。明月夜下,將為消逝的那些年月,作為一種見證。