亂世中,我們更需要閱讀。文字固然力大無窮,有時繪本的感染力更強更震撼,以視覺說道理、療癒心靈、作生命教育,猶勝千言萬語。

很多人以為繪本只是童書,其實不然。元創方(PMQ)最近舉辦了一個標榜給全香港人做「時代禮物」的繪本展,破格以「人生8個成長階段」為展覽主軸,嚴選的一百五十本繪本涵蓋由嬰兒至晚年每個人生階段,讓小朋友至老友記培養同理心,以抗紛擾世道。

「透過閱讀繪本認識自己是三歲到九十歲都需要的,學習設身處地觀看、感受其他人、事、物;從文字和圖像中找到力量,同理心是設計思維的第一步,都是以人為本。」 元創方總監(品牌及活動發展)周潔珊如是說。親身採訪所見,果然大多是成人觀展,也有一家三代各自霸着一角靜靜看書,有些家長已經第三次帶子女來。看似糖衣包裹的繪本,圖簡意長,隨時一刀插入你心,我親自領教過,笑中有哭,催淚過食催淚彈。

有份參與選書的親子教育團體綠腳丫創辦人柯佳列跟我分享了難忘的一幕……

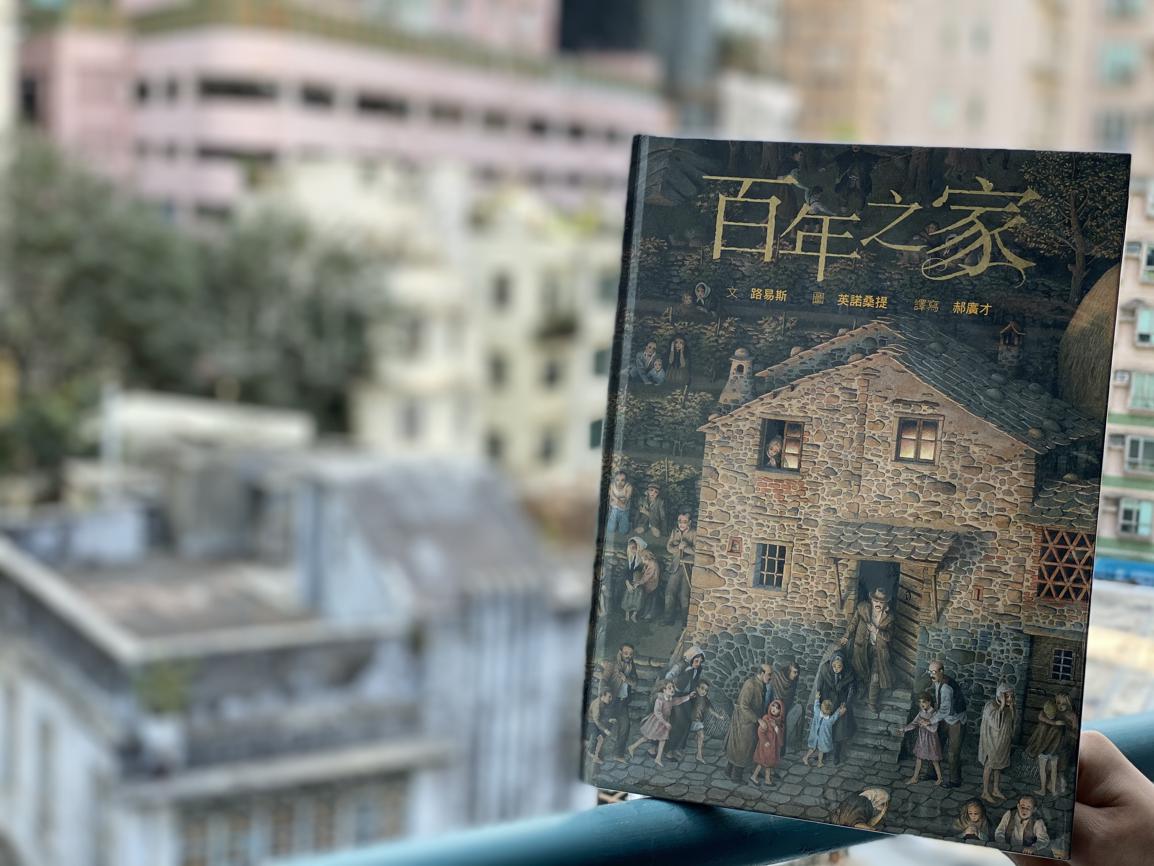

「叮叮!」一段視頻傳來手機,柯佳列朋友幾歲大的兒子在展場看着繪本《百年之家》的中譯本,嚎啕大哭起來。撕心裂肺的哭聲讓父親醒覺,近年家長紛紛以「為仔女好」為由談移民、說出走,卻忽略了這些情緒會感染幼兒,他們同樣面對時代變遷帶來的既憂且懼。

《百年之家》(The House)由J.Patrick Lewis寫、由曾獲安徒生大獎的意大利插畫家Roberto Innocenti手繪,主角是一幢建於一六五六年的房子。故事的開始是二十世紀初,一群孩子發現了這幢經歷了瘟疫、戰火及風暴一度荒廢沒落的老房子,一個家庭入住後讓這幢房子變成了「家」,漫漫歲月中所經歷的不同樣貌,家變了樣,放大了猶如訴說大時代下的香港故事。

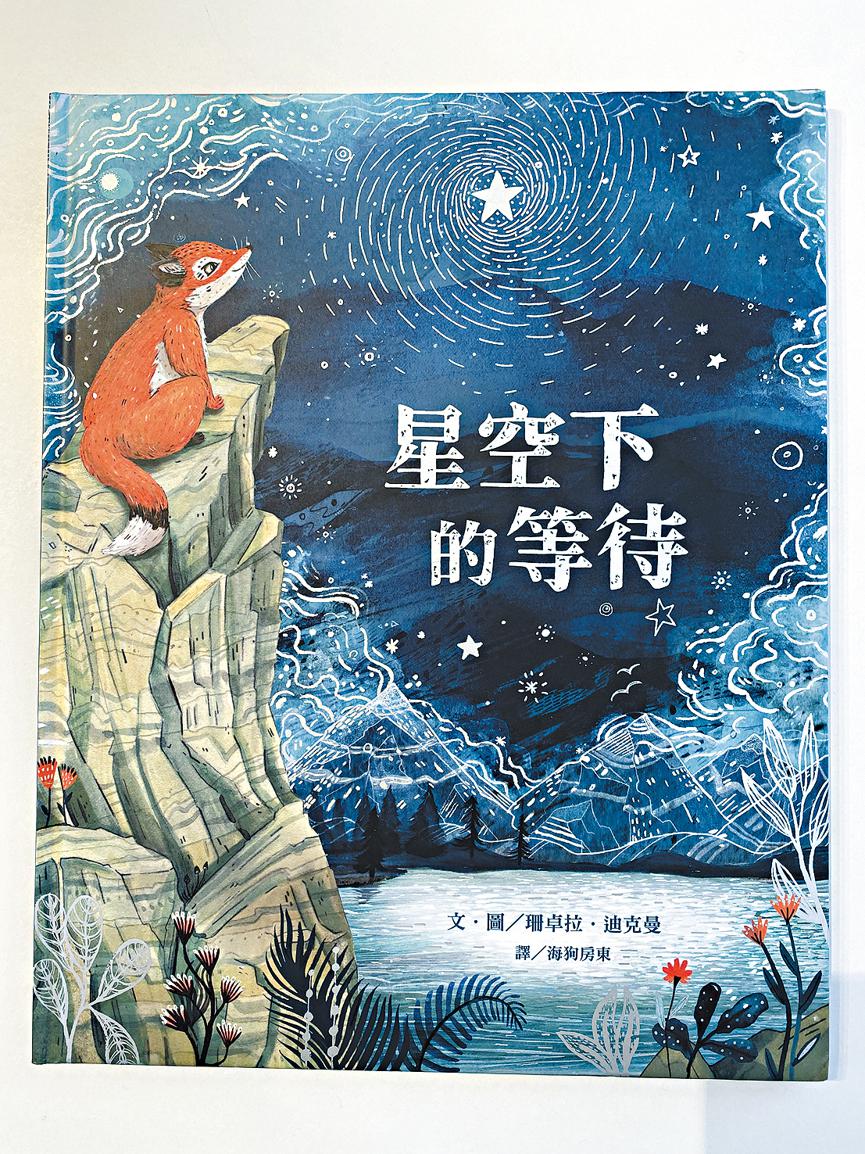

另一本Jeannie Baker繪寫的《家園》,以十三幅同一窗景的拼貼畫,透過一個人的一生與窗外街景變遷,呈現人和生態環境的親密關係,也講對家園的認知。《星空下的等待》則藉着狼和狐狸分別的故事,探討面對生離的痛苦,在當下香港也甚應境與具啟發性。

經歷新一波移民潮,飄零的人心加疫症下人與人之間的疏離,社會籠罩負能量,小朋友無辜卻非無知,他們一樣感受到離別的傷痛、身份認同的忐忑。

「身邊朋友面對的選項是去和留,會不會有第三種選擇?想想當下可以做甚麼?」有兩位女兒的柯佳列說繪本給他想像空間。

哲學家尼采把只求安逸、迴避痛苦而缺乏堅持、掙扎、誠敬的人稱為末人(The Last Man),且深痛厭惡末人身上的奴隸性,認為這樣的人生很可悲。成長真的不容易,揭着本本繪書,筆墨之間,像在表述生命教育,也提供了心靈逃生門。

「有時社會缺乏同理的土壤,我們溝通時習慣講自己嘅嘢。希望大家專心看繪本時,讓小朋友開竅,也教育家長甚至老年人重新審視自己;對人有同理心,對自己也一樣要有同理心。世界再灰再暗,我哋都要畀小朋友有盼望、看到出路。」不問世事,專注呼吸當下,是柯佳列最希望觀眾可以一同經歷的。

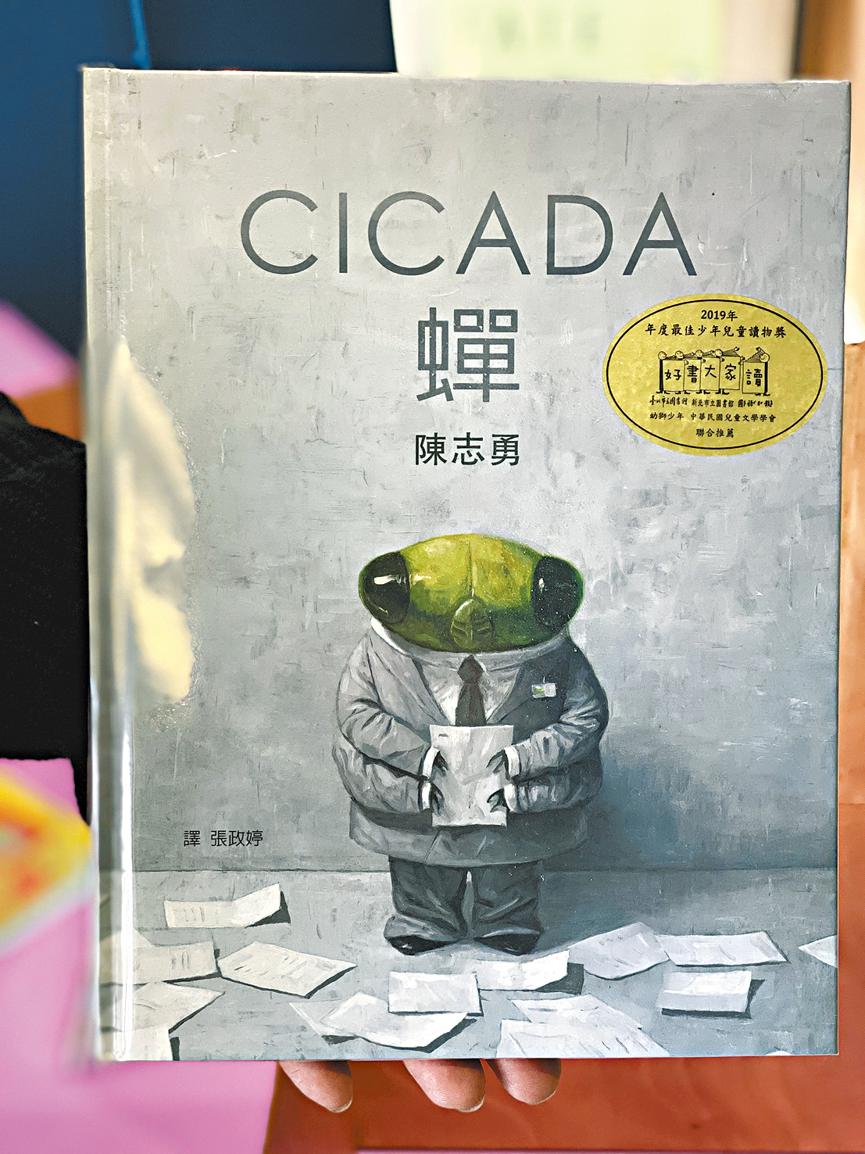

這個名為「同理.同行」繪本展,構思於二〇一九年社會動盪之時。「一路選書一路好感觸。」周潔珊說,PMQ Seeds團隊與專家們花了大半年甄選一百五十本繪本,當中一百本是中文,期望讓大眾更有親切感。選書的題材很闊,包括給幼兒看的《不要把手伸進鼻孔裡!》,看似教小朋友注意整潔,其實是透過故事讓他們感到被認同,同類繪本還有世界著名的《月亮,晚安》;啟發青少年活出真我的《Ella Sarah Gets Dressed》;教人易地而處的《動物眼中的世界》;甚至宣揚反戰卻成為世界第一本童話禁書《愛花的牛》(The Story of Ferdinand),甚至探討黑社會議題的《黑孩子》;面對中年危機應讀的有《Hello Lighthouse》、陳志勇創作的《蟬》和《福斯多的命運》(The Fate of Fausto);針對老人家講晚年活得精采的《艾瑪畫畫》,以及喪妻之痛的《Dear和你在一起》,人生每個階段都蘊涵,都可以去理解。

言談間,周潔珊又分享了一個催淚故事。某位在band 1中學任教的老師看過講述閱讀障礙兒童的《我看到的字怎麼都在跳舞?》(Hank and the Dancing Letters),竟然感觸流淚,並於社交媒體發了告解式的感想。原來該老師不知道某位學生有閱讀障礙,一直怪那位學生的慢是因為不用功,年紀小小的學生更因此患上抑鬱和焦慮症。看到這書,老師恍然大悟,但那位學生已轉了校,老師內疚之餘只能隔芒與學生道歉。

展覽途中看到展板上有蘇格蘭哲學家Adam Smith的一句:「我們有能力思考另一個人的狀態,並且將自己代入他的處境……稍微讓自己成為那個人,儘管感受或較輕微,但並非全然不同。」設身處地為他人着想,是一種改變世界能力。在不斷撕裂、考驗言論自由的社會,柯佳列經常接觸到苦惱的父母,不知該如何跟孩子談政事?「那倒不如跟孩子談回最基本的『真善美』,小朋友長大後,自會有道德判斷。」

日期: 即日起至1月31日

時間: 11am-7pm

地點: 中環PMQ元創方A座7樓S710 - 713室

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由受訪者提供