2014年台灣太陽花學運「323衝擊行政院」案,時任「黑色島國青年陣線」總召集人魏揚等七人在二審被判有罪。案件經上訴後,最高法院昨採納「公民不服從」的概念,撤銷二審的有罪判決,將七人發還高等法院重審。

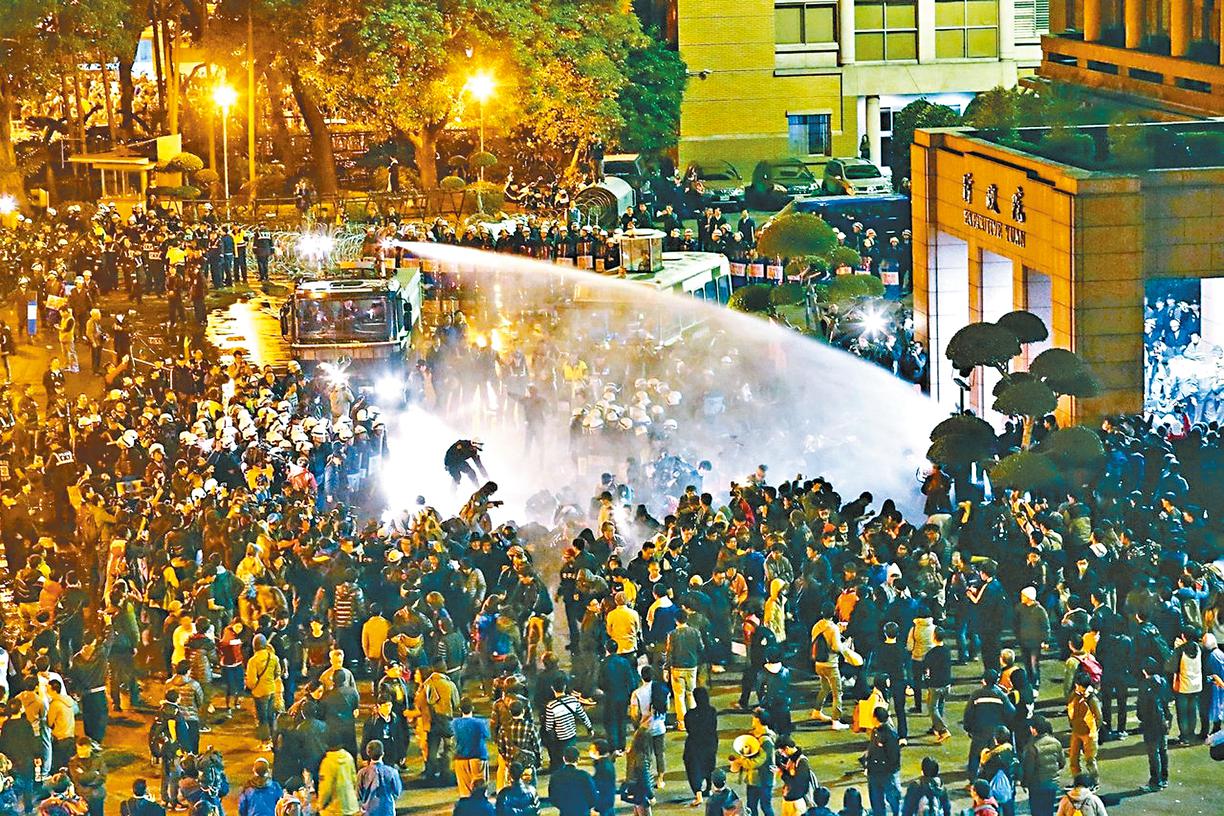

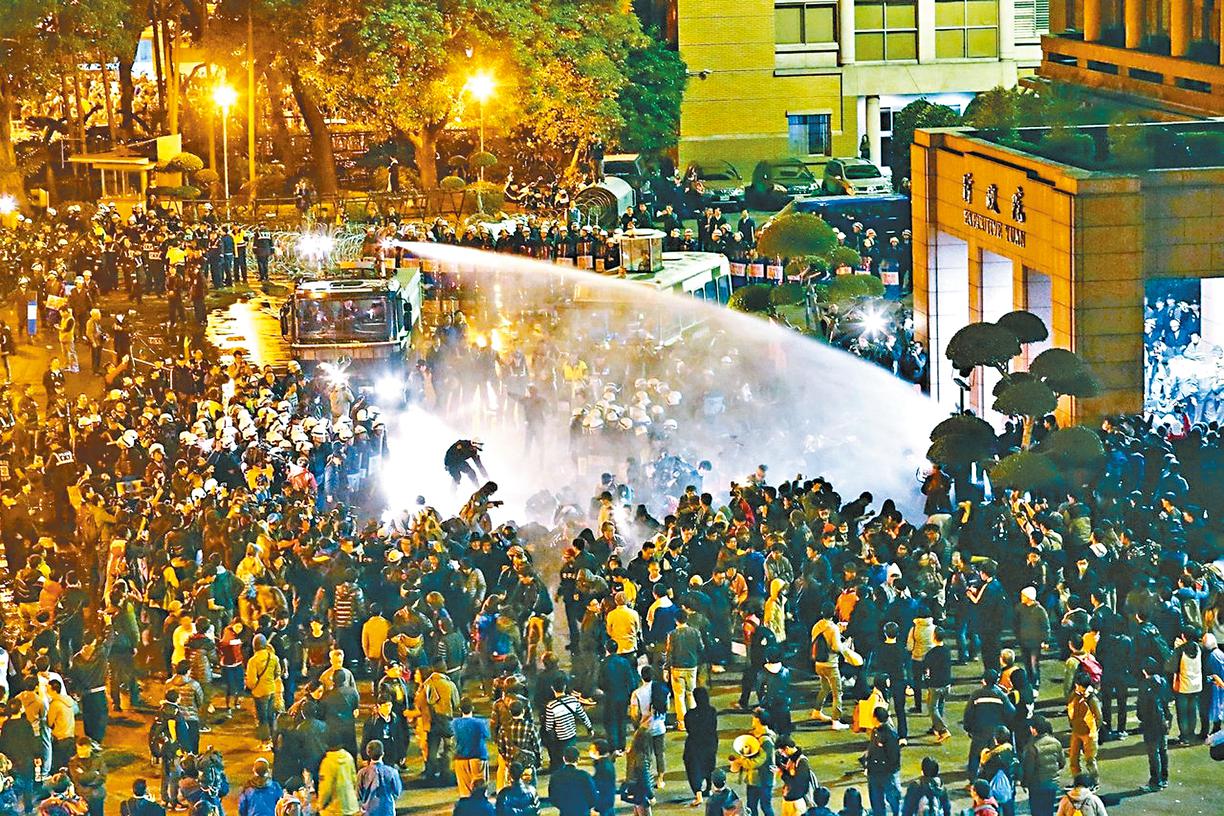

當年持續23日的學運共衍生三宗官司,其中佔領立法院的「318案」,法院2017年首引用「公民不服從」概念判無罪。此次涉及的案件,是魏揚率領部份示威者在3月23日突襲行政院,與警方爆發激烈衝突。台北地院在2017年判魏揚等七人無罪,但去到二審判決,法庭認定七人明知行政院有鐵馬及警員,仍呼籲其他人佔領行政院,撤銷一審的無罪判決,裁定煽惑他人犯罪罪成。

案件上訴到最高法院,合議庭昨指出,公民行使抵抗權或公民不服從,是為保衞及回復民主憲政秩序,並由憲法賦予正當性與合法性。雖然台灣憲法未明文規定,但根據國民主權憲政原理,仍應加以承認。人民行使抵抗權的行為,排除違法性。

辯方主張煽惑罪處罰範圍廣,對集會自由造成侵害,違憲明確,就煽惑罪停止審判,請求大法官解釋。不過最高法院不接受,認為煽惑罪並未違憲。同時指出,二審法庭也未說明魏揚等人是否主觀認知在煽惑他人犯罪,有調查未盡、理由不備的違誤,因此將案件撤銷,發還高院重審。最高檢表示,尊重法庭判決,但感到遺憾,認為本案不符抵抗權元素,抵抗權或公民不服從是台灣憲法未明文規定的概念,應由司法院大法官作憲法解釋。時任學運領袖之一,民進黨副秘書長林飛帆肯定最高法院認可行使抵抗權的意義,認為台灣能否成為更健全的人權法治國家,司法體系的判斷至關重大。

台灣蘋果新聞網