「這塊磚有很多化石,這裏有、這裏有、這裏也有。」古生物工作者龍德駿(阿龍)手持一支清理化石針,指着沙田港鐵站大理石牆上細小如豆的化石說。這些化石他推斷有大約一億年歷史。除了沙田站,原來欣澳站也有化石。為甚麼上億年的化石會出現在港鐵站內?香港又曾否出土過化石呢?

阿龍是一名古生物工作者及化石收藏家,亦是「恐龍@化石工作室」負責人。天天對着石頭,走路時眼睛也總是盯着石頭,看能否看出個所以然來。就在剛過去的聖誕節,他偶然發現沙田站的大理石牆內藏伏了過億年的化石。

在港鐵閘口對出的石柱上,阿龍看到一塊像尾指指甲般大的菊石化石。他指那是菊石切開後的樣子,呈螺旋形,一看就知道是真化石,「要細心觀察,看看它有沒有生物的痕迹,因此首先要對生物的結構有了解。」

菊石是一種生存於四億年前至六千五百萬年前的生物,於白堊紀晚期絕種,所以阿龍推斷,沙田站內的化石,很有可能已有上億年歷史。香港第一件化石在一九二〇年於赤門海峽找到,由於是香港獨有品種,因此命名為「香港菊石」,屬於侏羅紀時期,大約生長在一億九千萬年前。

除了菊石,阿龍亦在沙田站發現其他物種的化石,例如螺、珊瑚等。這是由於化石大都出現在沉積岩裏,而沙田站磚牆所使用的大理石,就是沉積岩的一種,但大理石是經過高溫高壓的變質岩,在變質的過程中,岩層裏的生物軟體有部份已溶解,故只有海洋生物的硬殼部份能保存下來。「但這些硬殼亦與岩石融合在一起,只剩下一個輪廓,因此要看到清晰的生物結構並不容易。」

「過嚟影呢個!呢個係我暫時喺沙田站搵到最靚嘅化石。」阿龍說着便竄進通道旁邊的廣告牌後方,指着磚牆上一個帶粉色的螺形化石,「這些粉紅色是一種礦物,真的好靚。」他指,由於這些石塊經過切割,因此要分辨是否螺的化石,要看有沒有螺的生物結構,而它裏面正好有一個螺旋形的空間,而且中間有條中軸。

除了沙田站,阿龍亦在欣澳站發現不少化石。欣澳站牆壁使用的石灰岩,是沉積岩的一種,由於沒有經過變質,理論上保存質素較大理石為佳。欣澳站較多蜆殼化石,但只有殼的外圍,像畫框。「推測這是由於貝殼內的軟體部份已經溶解,加上製造石塊時會切割,故只有外圍。但我們亦能從外圍看到生物的痕迹,例如貝殼上的齒痕,凹凸不平的。」另外,阿龍亦在欣澳站發現一個類似海膽的化石。那化石驟眼看以為是有人在磚牆上塗一朵花,但細心看才發現花邊上有呈放射狀的小點點,阿龍馬上聯想到海膽的痕迹,便上網找海膽化石對照,並且解釋原來又圓又尖的海膽,結成化石時有可能呈星形圖案。

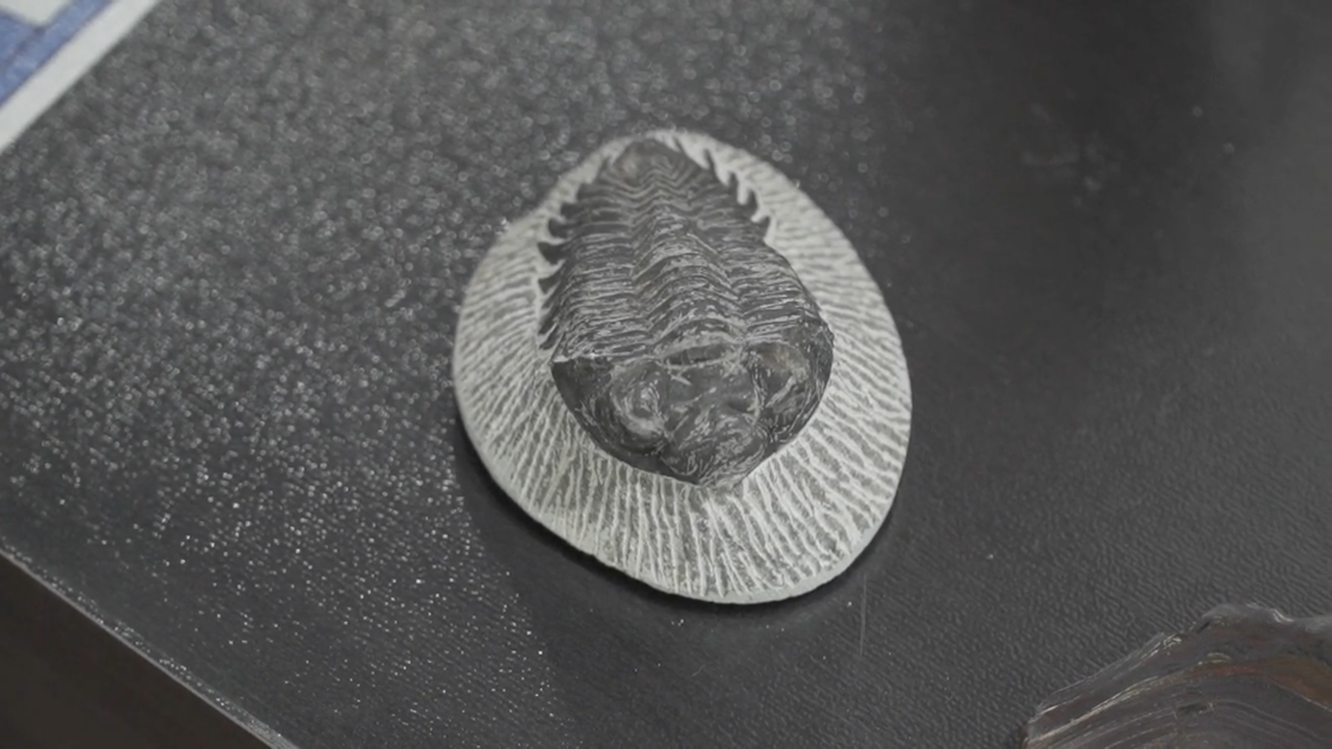

阿龍靠在石牆上打趣說:「有幾多人靠住牆等人時,知道背後有上億年的生物?」四十二歲的阿龍自小是一個恐龍迷,常常看書,並因此認識到史前世界不只有恐龍。他人生中第一件化石,是十多歲時參觀博物館買下的三葉蟲化石,二十多年過去,他現在已收藏了過萬件化石。並開了專賣化石的「恐龍@化石工作室」目測面積僅約五十呎的店舖放滿藏品,另外還租了倉庫,他家中的床邊、地下都是化石。「我夢想開一間博物館,但這個夢想似乎太遙遠。但很多人說我這裏好似一間小型博物館,我有信心這裏收藏的化石比香港任何一間博物館多。」

愛石如癡,因化石像一本看不完的百科全書。「透過化石,我哋可以了解地球嘅歷史、以前有乜生物、以前嘅環境係點樣、人類係點嚟,呢啲都好值得我哋知道。」他說得眉飛色舞。

常有人上他的專門店看化石,但不少人甫看到標籤紙上介紹那些化石有千萬年甚至上億年歷史,馬上表示「有冇可能呀」、「幾億年嘅化石可以俾你擺喺度賣」,阿龍解釋,香港不可以買賣本地出土的化石,但可以自由買賣外國的化石。化石也有平有貴,珍稀的化石固然價值連城,但如果是大量被發現而且受損的化石,幾十元可能已有一件,例如鯊魚牙。

「人們不覺得可以有咁耐歷史,其實係幾可悲的。」阿龍說:「好多香港人以為史前生物只得恐龍,但其實恐龍是很後期才出現的。」他在專門店內貼了一張彩色的地質年代表,他又指地球已有四十六億年歷史,每個階段都可以找到古生物,例如最早期有一種藻類的「原核」生物,而恐龍則是在二億三千萬年前才出現,人類更要到三百萬年前的「上新世」才出現,已是地球上很後期的生物。

化石在古生物學的定義裏,是以一萬年前的「全新世」作為界線,只有一萬年前的生物遺體才稱作化石。在一個地方找到化石,就能推斷那個地方的地質歷史有多久。斷定香港地質歷史的化石,是一件有接近四億年歷史的魚化石——溝鱗魚。溝鱗魚是盾皮魚的一種,是生活在泥盆紀時期的生物,在恐龍出現前已經絕種。「這個發現對香港地質歷史的研究影響很大,在此之前我們以為香港地質只得二億年歷史,但那件化石的出現,將它推到四億年前。」

香港不少地方均曾找到化石,例如西貢、大埔、東平洲等新界地方,至於港島及九龍由於主要由火成岩形成,不利化石保存,因此沒有發現過化石。阿龍強調,除研究用途,香港是禁止自己挖掘及鑿石頭的,「理論上撿石頭回家也犯法。如果有發現,就通知相關政府部門例如漁護署,或者交給大學機構。」

記者:黃桂桂

攝影:鄧欣、許先煜