淹沒在石屎森林下的主教山配水庫秘境春光乍洩,把城市人從風塵僕僕的文明社會帶到溯古的FF當中。有街坊肉軀擋挖泥車、網友甚至用電腦特技虛擬活化「羅馬浴池」,全民起哄,掀起一場古蹟保衞戰。

「事件證明民間參與本土保育的重要性,各路人馬無私為歷史補白,給予建議,之後政府如何保育古蹟?香港市民想要一個怎樣的主教山?更值得我們討論及深思。」建築師、專頁「香港探古」版主黃洪銓(Nicky)正色道。他也是把這小事化大、引發全民熱議,最終令政府煞停工程拯救古蹟的幕後「鍵盤英雄」。

某夜,看到行山朋友在面書上載山頭配水庫正被清拆的照片,瓦礫下的磚砌拱門、粗糙石柱簡直是罕見異境,黃洪銓倦意全消,立刻跳起身上網找尋資料。清晨四時許他在專頁出帖〈【正在清拆】深水埗戰前羅馬式地下蓄水池〉,附上水庫結構與用地簡史,睡醒發現帖文被瘋傳,更引發民間自發在其他專頁考證文章,傳媒、區議員助攻,最後工程被煞停,補白和議論之聲迄今未有停止。

如果不是有晨運客在狹縫中見秘境憂心share;如果黃洪銓那晚早睡看不到帖文並跟進;如果那百年古蹟身處如火如荼的鐵路沙中綫工程範圍,所謂古蹟,也不過過眼雲煙,敵不過時代巨輪輾壓。

「整件事件反映出,政府一方面講『寓保育於發展』,但推進保育的資源和渠道都不足,政府是否要做多啲研究,不是依靠民間力量呢?」黃洪銓說。觀乎人類歷史,如果逢舊都留,文明或許只會退步;但逢舊都要摧毀這種前進發展又是否缺乏根基?變成了哲學題。諷刺的是,香港古物古蹟辦事處是發展局轄下的部門,發展與保留,注定存在戲劇衝突。

和黃洪銓一起管理專頁的知泳風(化名)是他太太,同時也是建築師,兩人是大學同事,一同因建築愛上探古。「2020年施政報告林鄭用了很大篇幅講保育;但同時又收到消息:本港唯一提供建築文物保護碩士課程的港大建築學院建築文物保護課程學部(ACP)今年將會『殺部』,好似口講同行動未必配合。」知泳風肉緊地說。

作為建築師,二人不會不知香港的競爭故事,「主教山項目因為無發展壓力,天時地利人和之下才可以留低。如果古蹟處於其他地方,在香港土地問題下,古蹟可能隨時被破壞,希望政府加強保育意識。根據古蹟辦的審核框架,1800年為古物分水嶺,那些年香港都未開埠,是否只是保育宋皇臺?」

黃洪銓開設專頁,就是希望以建築師專業,拉近市民建築與生活和歷史之間的距離。相約二人在法定古蹟、人稱「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓見面訪問當天,他們先到母校香港大學找配水庫建築師Laurence Gibbs的資料。Gibbs是當年負責設計整個九龍水塘及九龍重力自流供水系統的土木工程師,其太太Catherine Maclntosh在1890年來港,在西營盤國家醫院擔任護士。1894年香港爆發鼠疫後她一直照顧病人並不幸於1896年染上鼠疫,康復後1899年與Gibbs結婚,卻不幸再次染上鼠疫,並於1901年去世,於跑馬地香港墳場落葬。

「1892年初建成的高街鬼屋最初便是國家醫院外籍護士宿舍,直至1939年才改成精神病院,Catherine大有可能曾居住在這裏。」黃洪銓感嘆歷史事蹟就穿插於我們的城市和生活之間,靠大家發掘。

值得一提是,「香港探古」專頁也一直爭取保育堅尼地城鼠疫墳場碑石,想不到從英國殖民地文件尋得1900年配水庫相關紀錄時,也找到鼠疫資料串連了數處古蹟的歷史,令二人相當驚訝。

幾年前兩夫婦發現堅尼地城一處山坡散落年代久遠的碑石,懷疑是鼠疫墳場遺物,展開了他們奔波的另一場保衞戰。他們從碑石上姓名和死亡年份找到線索,在歷史檔案館核對該處屬鼠疫墳場範圍,但古蹟辦回應指沒有100%的憑證,加上墳場、碑石等納入「不屬於一般建築物/構築物涵蓋類別」的名單,現不會進行評級,而基於古諮會決定,古蹟辦自然不會「做嘢」,「這個地方今年估計會發展,如果沒有人肯『接收』,碑石可能就被鑽爛當建築廢料!」

主教山是一例、九龍城宋朝古井是一例。「在發展的大道上,古物、古蹟有沒有保留價值,能否由政府主動去研究,而不是下而上民間出聲嗎?」黃洪銓悻悻然說。

「一提羅馬式建築,市民便聯想到二千年前的古羅馬鬥獸場古蹟,覺得匪夷所思,可見香港很多人對現代建築的知識薄弱。」資深建築師馮永基如是說。他補充指,主教山配水庫的荷蘭式拱門砌磚法在百年前的香港不只不罕見,而且是慳錢之選,現今早已絕迹,才被「神化」。

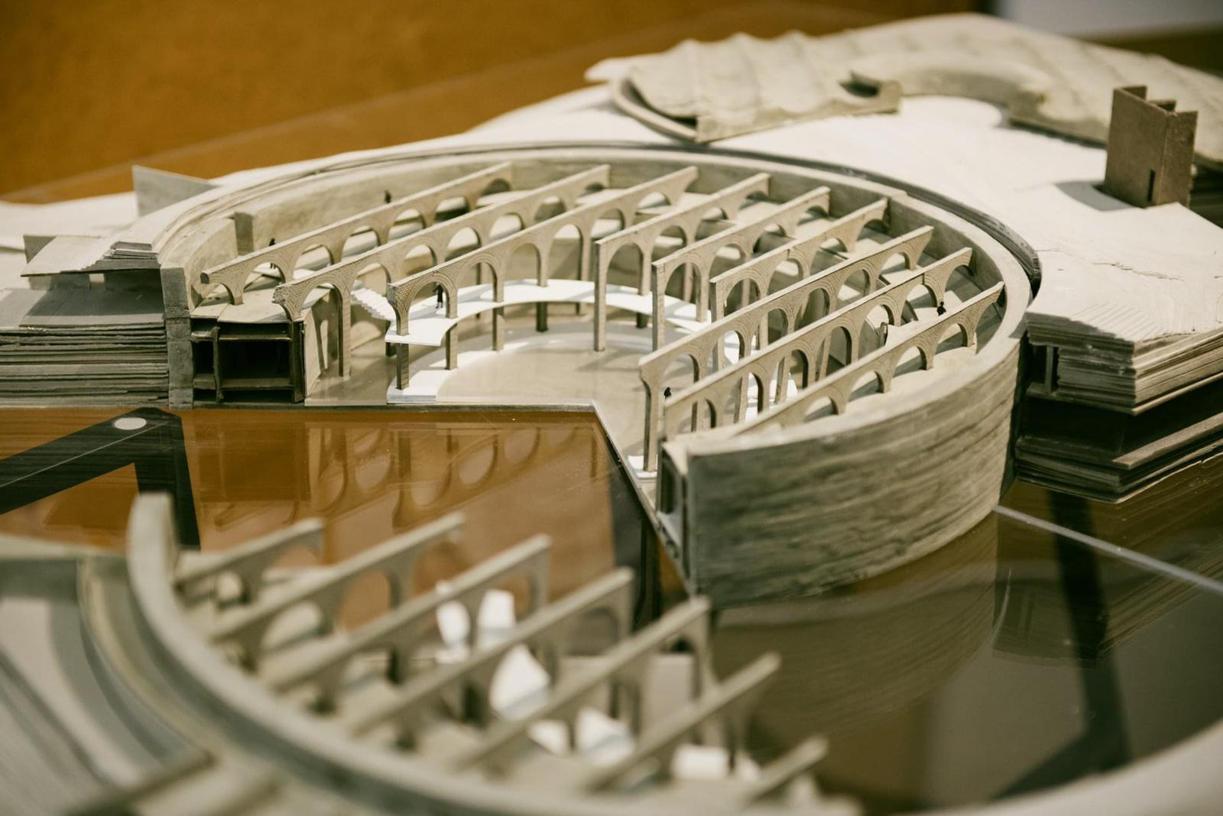

100支花崗石柱,上有紅磚砌羅馬式拱門配以荷蘭式砌磚法(Flemish Bond),支撐11英吋厚非鋼筋混凝土拱頂,四周圓牆乃混凝土建成。

「石屎、鋼筋並未普及時,用磚砌成拱門是最基本和傳統的建築技巧,全世界也一樣。中間建基石(Key Stone)再用磚砌成拱門,既可以安全撐起又不用填滿門楣,工和料也相對便宜的做法。」五十年代後石屎、水泥開始普及,建頂可以用工字鐵甚至鋁板或玻璃代替磚頭,「現在搵個砌磚工人難過搵藝術家,因為師傅少,失落所以矜貴。」馮永基說,當年水庫等實用建設承建商不會用太貴材料,反而同期興建、人稱「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓用花崗岩砌成拱門,石磚要人手雕琢成長磚型,這絕活香港早已失傳,故此建築動用人力物力更甚,鼓勵大家多留意社區的新古典主義建築。

對於配水庫的「未來」,馮永基希望保育「不要為功能而功能」,建議可以保留現已掘開的洞口,毋須因為「破壞」而感可惜,反而可就地取材,變成擁有歷史和建築特色的公共空間。

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由被訪者提供