樓梯舖賣的貨品包羅萬有,有補鞋改衫、配匙開鎖等工藝,也有生活百貨、飲品香煙,甚至中醫跌打。走訪大埔廣福道,一間賣蚊網的樓梯舖用蚊網將舖面封起,完美展示產品;一家裝修工程公司則用玻璃圍封樓梯底空間,內裏如同家具陳列室,民間建築記錄團體「知築常落」發起人鍾智豪(生豪)感嘆:「原來樓梯底都可以將空間使用得相當有智慧。」香港人能屈能伸,活用每吋空間,舊時代的樓梯舖與現今的劏房可謂異曲同工。

生豪念書時修讀建築學,自2016年開始研究樓梯舖,專門挑選香港的「民間自發空間」做建築紀錄。所謂「民間自發空間」,生豪解釋是一些處於法律的灰色地帶,依附着建築物生存的空間,例如樓梯舖、巷仔舖、天台屋等。這些空間隨時養活了幾代人,見證着香港經濟起飛,社會變遷,應在本土歷史中佔一席位,可惜沒有官方紀錄,就連現存數量也沒有正式的統計。

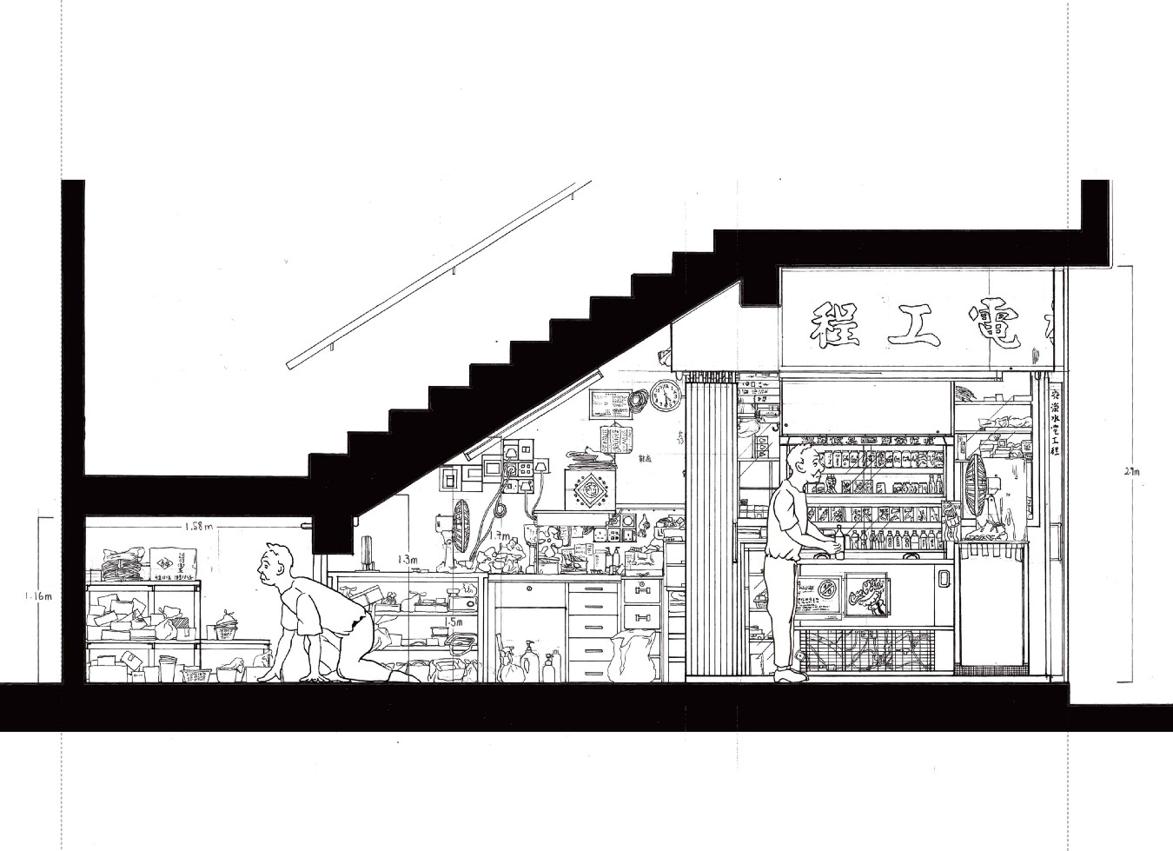

「我們平時可輕易翻查建築物的圖則,去了解其結構,但這些空間卻完全沒有紀錄。即使有圖則,我們也無法透過圖則去了解一個人如何在如此細小的空間內幹活,所以一定要繪畫出來。」於是,生豪拜訪不同的樓梯舖,親手拉尺來量度樓梯舖的建築結構,店舖內的每件家具,生財機器,甚至連旁邊的樓梯也不放過。一條舊樓的樓梯,每一級的高度也不同,生豪將之一一記下,相當仔細。

樓梯舖俗稱「梯衣」,早期的唐樓樓梯又長又直,走起上來要一氣呵成,設計上沒有樓梯底。直到1935年起出現了「狗髀梯」設計,樓梯行了半層樓停一停,然後轉彎再上半層樓。這設計安全之餘,最重要是可以走半層休息一會,而由於這設計上的改變,令樓梯底出現了一個三角空間,繼而衍生出樓梯舖。樓梯舖租金便宜,多年走來一直提供了小商戶的生存空間。

上環永樂街一帶是低窪地區,「以前翻風落雨一定水浸!街邊海味舖總是損失慘重。」70多歲的黃國良(Uncle Wong)在這條水浸街生活了30年,前後開過幾間樓梯舖。這裏的建築物門前刻意加建樓梯用來防止水浸,要先行數級樓梯才能到達升降機位置。

2009年,渠務署上環雨水泵房啟用,水浸問題消失後,Uncle Wong十多年前租了現今位於商業大廈地面的樓梯舖,靠配鎖匙和補鞋兩門手藝搵食。Uncle Wong七十年代學習水電工程,由於當時歐洲的補鞋機引入香港,於是他便學習配匙和補鞋。配匙與補鞋,兩門手藝聽起來互不相干,事實上,在歐洲的補鞋和配匙工藝是一起經營的。

有別於一般的樓梯舖,這座大廈的樓梯底空間有電錶及消防設施,Uncle Wong將僅餘的空間放置機器。並在大樓梯間牆身凹陷位置,以廢棄建築材料加建層板和木櫃來放置生財工具,「我自己釘,親手製造的。你看!這凹陷位剛剛好可以放到鎖匙盒!」200多盒的鎖匙盒放得整整齊齊。

Uncle Wong直言這樣的空間設計本是不合規矩的,但業主首肯,只要生意不要阻礙到住客,沒有破壞公物便容許繼續經營。這種鄰里間的信任,分分鐘比樓梯舖更買少見少。整間樓梯舖沿着大廈樓梯多佔半層,客人要配匙便到地面,要補鞋時便上幾級樓梯。午膳時,Uncle Wong買個飯盒,在自製的小木桌上開餐。住在樓上的他,每天和街坊吹吹水搵兩餐,養活一家四口。樓梯間的生活,大熱天時又熱又焗,Uncle Wong說:「有得做還有甚麼怨言呢?我們不應以環境去遷就生活,而是我們以生活習慣來去遷就環境。」

「這裏原本是一個雪櫃,我們身後有一個擺放煙的櫃子,那邊盡頭擺放了水壺和杯,旁邊是一張木工枱,他們在這個位置吃飯,由於要看舖,所以多數買外賣解決⋯⋯」生豪在空無一物的樓梯舖內對着空氣指手劃腳,樓梯底的佈局慢慢呈現眼前。位於土瓜灣下鄉道一間工廠大廈的地面樓梯底的吉舖,原本是一間經營了50年的「安樂士多」。那年生豪剛好大學畢業,未開始工作的他經常到朋友大廈內的工作室流連,每天經過安樂士多便買支汽水,久而久之認識了店主夫婦英叔和英嬸。

安樂士多早已人去樓空,翻看舊相,正門的紅色手寫大字相當搶眼,店主夫婦六十年代便在這裏開舖,經營水電工程,招牌大字便是「安樂承裝水電工程」。那個年代的土瓜灣是輕工業重鎮,製衣業的天下,後來製造業式微,水電工程的需求又大減,「安樂水電」便以「安樂士多」的身份經營下去。直到2016年,屋宇署指安樂士多是僭建物,向大廈業主立案法團發出了清拆令,安樂士多於同年10月無奈結業,生豪有幸於店舖結業前作了詳細的紀錄。

「以前的發展商多會將全幢物業出售予單一業主,業主再將單位分租出去。」香港寸金尺土,當然要善用樓梯底空間,業主出租讓街坊做小生意。當時的政府沒有規管,在現今凡事有監管的年代,好好經營了半世紀的樓梯舖突然變成了僭建物。生豪指出,有人認為樓梯舖是「霸出來」,但樓梯舖的店主,很多是多年前以非政府認受的「民間合約」方式(租約或頂讓契),真金白銀租借或買下樓梯舖位。可是,這些民間合約在現今社會失去法律效力。

「某程度上它處於法律上的邊界位。當建築無章法時,的確會面對火警或管理秩序問題,隱憂確是存在。但同時我認為現今香港政府的管理規劃是走向另一極端,例如一定要建築欄杆,目的是為了保護市民的性命財產。但事實上,背後的動機會否只是因害怕承擔發生意外後的責任,是官僚式的自我保障呢?」樓梯舖展示了人對空間的想像力,生豪有感一些路牌、規矩、法例不知不覺限制了我們對空間的想像,而這想像力對我們去建築未來的城市十分重要。

下鄉道旁便是鴻福街,與街坊攀談時,老一輩人總不約而同地說,這條街以往相當熱鬧,滿是小販檔。眼前的鴻福街算不上熱鬧,工廠區內工人各有各忙,行人不多,街邊大部份樓梯舖都拉起閘來,本以為未開舖,問過街坊才知道原來部份店舖早就結業了。舊樓越拆越多,觀塘、九龍城、旺角、油麻地,一個接一個,到訪這些地區時,抬頭總不難見到掛着收地標語的空樓。

生豪本來打算慢慢地進行樓梯舖的建築紀錄,豈料速度趕不上變化,記錄了六間樓梯舖,其中有四間已經消失了。「一開始的出發點不是因為樓梯舖快將被拆而作紀錄,我覺得很有趣,所以才記錄下來。但在過程中,我發現樓梯舖總是面對市區重建的問題,那時我才意識到,原來我的紀錄是有逼切性的,記錄得慢便會一間間消失。」生豪的記錄方式相當繁複,他在速度和質量之間選擇了後者,比起記錄硬件的建築物,他更着重與店主之間的交流,畢竟,「建築物本質上是以人為本。」生豪輕輕說道。

記者:黃曉楓

攝影:蕭志南、許先煜

部份圖片由受訪者提供