財務公司一街都係,打個電話,貸款24小時到手。這個年代想借錢,易過借火。以前的人想借錢又怎麼辦呢?原來香港有很土炮的「財務公司」叫儲蓄互助社,老屋邨香港仔華富邨就有一間。這間半世紀歷史的小規模儲蓄社很奇怪,人情味行先,錢銀倒是其次,街坊甚至會貼錢救濟它。

在華富邨華基樓六樓某個單位,每逢星期二、五晚上都燈火通明,有幾個老街坊一邊吃着自家製的糖水齋菜,一邊談笑風生看電視,輕輕鬆鬆過一晚,這裏是「華富邨儲蓄互助社」的會址,已屹立在此數十年。

儲蓄互助社是國際性組織,世界各地都有分社,只要集合十五人以上,大家都想儲錢投資,而且又有共同連繫就可以組織一個儲蓄社。社員除了一起儲錢,亦可以在社內借錢,解決生活所需,所以儲蓄社又叫做「遮仔會」,意指可幫你遮風擋雨。社員借錢所付的利息,就是儲蓄社的主要收入來源。

香港第一間儲蓄社「聖方濟各儲蓄互助社」在一九六四年成立,由於儲蓄社是由漁民農民組織演變而來,故至今都一直由漁護署監管。截至目前,香港共有四十三個儲蓄互助社,社員人數超過八萬人,當中以香港警察儲蓄互助社規模最大,社員超過四萬人。而香港仔華富邨及粉嶺華明邨是僅有以屋邨名義成立的儲蓄社。

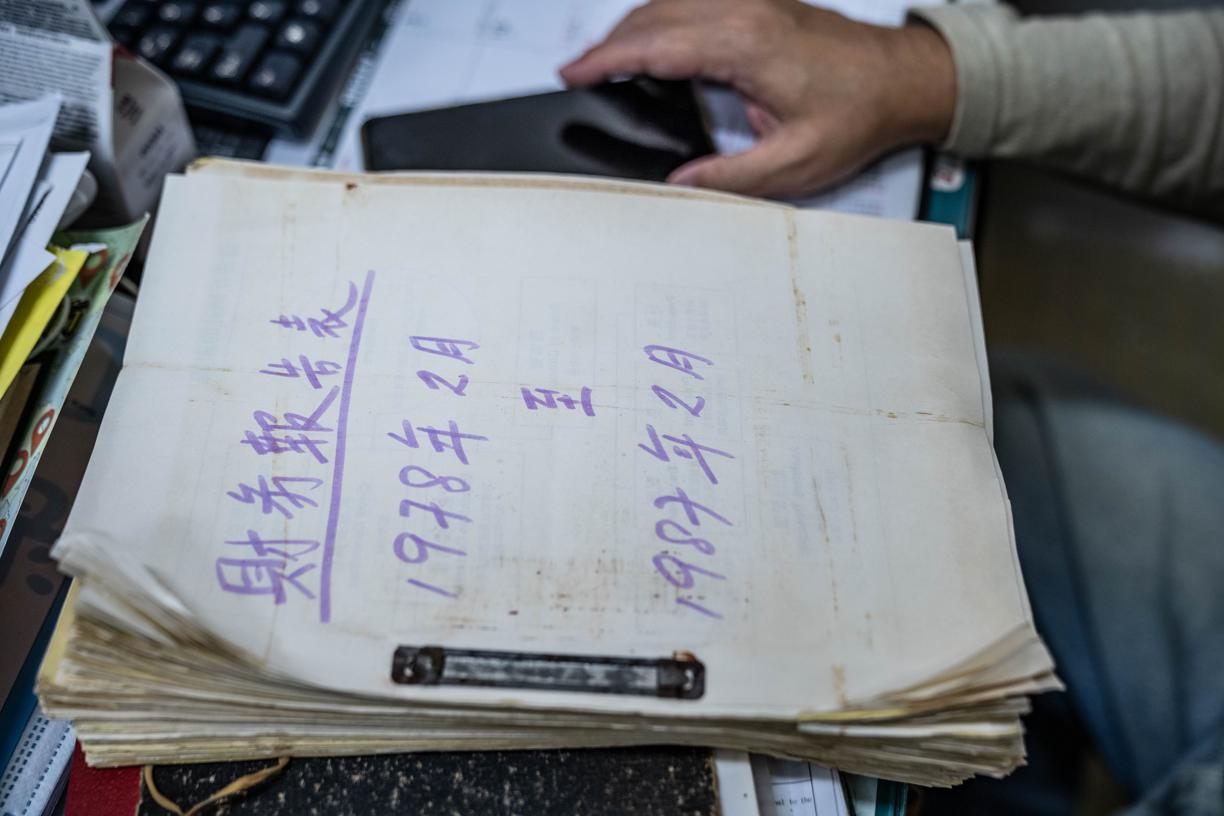

華富邨儲蓄互助社在七十年代初成立,只要是華富邨或毗鄰的華貴邨或嘉隆苑居民就可加入。入社後要定期儲錢,銀碼不限,一百幾十也可,入社半年後就可開始借錢,可借已儲的錢的三倍,上限是三萬元。不過因為社員可隨時退社,拿回已儲的錢,所以每人存款上限不可多於儲蓄社總存款的十分之一,以防社員退會後存款大減,影響運作。儲蓄社又會幫社員買儲蓄人壽保險,萬一社員百年歸老,其繼承人都可拿回已儲的錢及保險,如果有錢未還,儲蓄社都有保險賠償,以保障不會蝕錢。

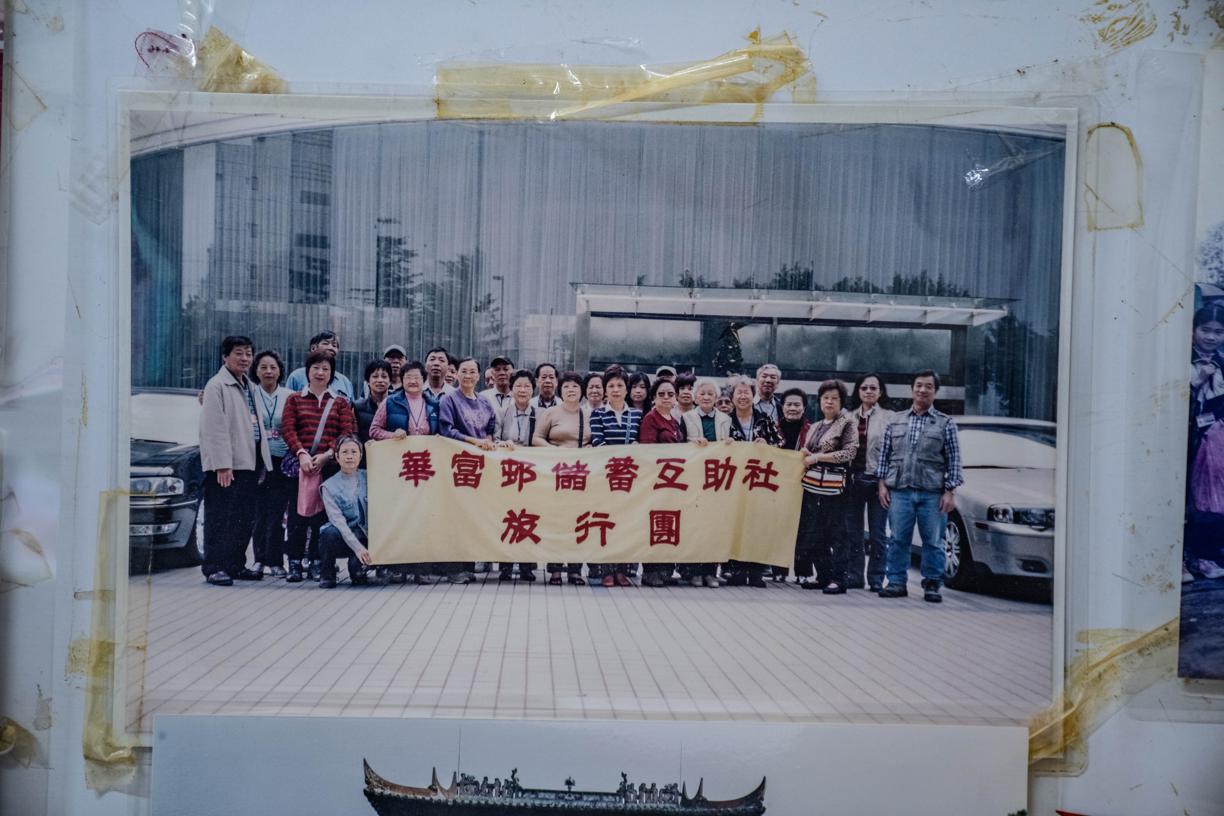

今年七十一歲的郭有明,在華富邨住了超過四十年,是儲蓄社的社長,他說這裏曾經人才濟濟,「以前最多有二三百人,有啲有錢,有啲冇錢,有錢嘅就將錢放喺度借畀其他社員,等佢哋每月還錢還息畀個社當收入,總之就係有班人鍾意你幫吓我,我幫吓你,同有個聚腳點囉。」

儲錢何解不去銀行,而選擇存在儲蓄社?原來社員每年都可以拿回存款利息,上限是六厘,比起銀行那低得近乎零的利息率,確是吸引。儲蓄社還會集合部份存款,交由香港協會中央儲蓄互助社,由他們的投資顧問代為投資,賺取更多回報,再分給社員。郭有明說:「最高試過有成三厘幾利息呀,中央社本身有一筆儲備,所以點都會有利息,咁多年都未試過冇,以前一年到咁上下有息收,好開心,不過而家呢個時勢就再冇咁高回報喇。」

以前財務公司不像現今盛行,儲蓄社就成了華富邨街坊周轉的救星。以前不時有人借錢買傢俬電器、去旅行、幫仔女交學費,甚至是嫁娶前來借錢擺酒買龍鳳鈪,每逢年尾更是借錢高峯期,街坊會借來封利是,「有多個錢喺身,手頭鬆動啲感覺舒服啲。」儲蓄社另一委員錢世進說。

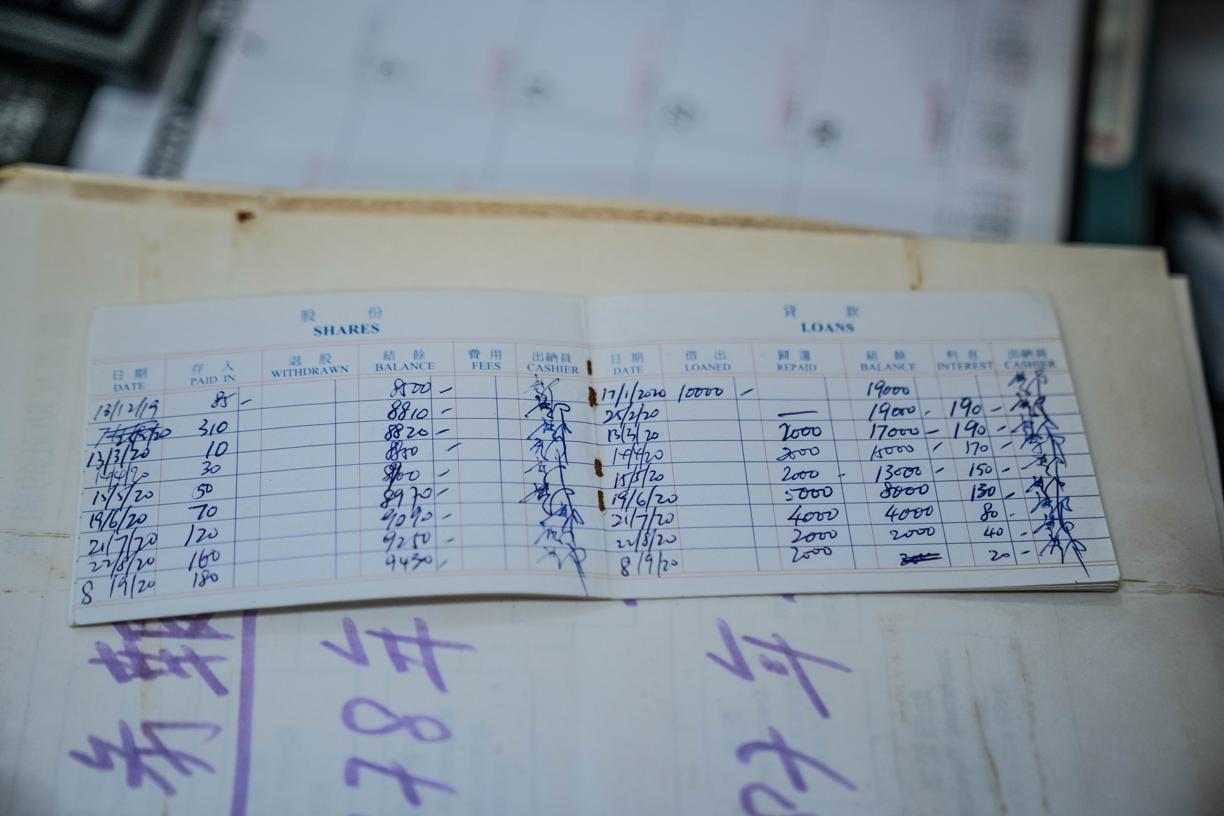

記者好奇,如果不夠錢買傢俬電器,分期付款不就可以嗎?錢解釋:「問儲蓄社借錢低息過百貨公司分期利息呀!以前社員借錢還嘅利息都夠我哋開支。」原來儲蓄社存錢利息高,但還錢利息低,只收一分息,亦不用抵押。有別於現今借貸以固定利息計算,儲蓄社的利息是用「息隨本減」方法計算,假設借了一千元,利息是十元,第一期還了一百一十元(本金加利息)後,剩下九百元本金未還,下期利息就只是九元,如此類推,算是相當抵借。

華富邨儲蓄社算是小規模,存款也不多,只得數十萬,靠中央社的投資獲利,賺到的錢可能只夠飲餐茶,老人家將錢拿去買股票買iBond,可能賺得仲多,為何堅持要存在儲蓄社?錢生說:「股票iBond回報係一次性,但儲蓄社回報幾乎年年有,老人家鍾意細水長流嘛。」

與其說儲蓄社是法定團體,不如說是個街坊組織更貼切。社員全是街坊,大家講個信字,有人試過走數唔還嗎?郭有明說:「都好少唔還,大多數都係街坊,除非唔住呢度啦。如果佢哋認真唔掂的話,可以只還本唔還息,或者延長還款期囉,長命債長命還,大家都有商有量嘅。話明互助社,我哋要方便街坊,本身都係想幫佢之嘛,係咪先?」會址內的電視雪櫃,都是街坊捐贈或自資購買,每逢開放時間,大家又會帶些撚手小菜,或買些點心來分享,就像各人的第二個家,這大概也是它能屹立半世紀的原因,郭生也說:「呢度嘅人唔係為錢,旨在一班人有個地方維繫。」

儲蓄社現在只剩下不足五十人,郭有明形容為「慘淡經營」,「街坊老化,有啲走咗,有啲搬咗,社員少咗,存嘅錢都會少咗,入不敷支喇,主要靠中央社嘅錢吊住鹽水囉,應該仲可以維持兩年啦。」

郭有明直言有考慮過結束儲蓄社,但發現要找專業人士去釐清賬目歸還給社員,所費不菲,故決定繼續死守。一班老街坊為了保住儲蓄社,就算近四年再沒有存款利息派,也堅持出心出力,明明唔等錢使都借錢,寧願蝕底一點自掏荷包付利息,令儲蓄社有運作有收入,更借完一次又一次,起碼夠錢應付會址近二千蚊的租金和水電費。

隨着華富邨未來幾年會重建,街坊將各散東西,郭生感慨說:「呢度環境好,空氣好,人又友善,不過老邨喇,唔捨得都唔到我哋講,一定要搬。」這也意味儲蓄社可能會消失,會址是不少老街坊的寄託,對於或失去這個聚腳地,街坊們倒是看得很開,郭生亦言:「冇咗就係冇咗,可惜囉,都有多少感觸嘅,始終我哋年紀大,大家維繫得一年得一年啦。」

記者:黃子配

攝影:林亦