「所有作品都是獻給當下的香港。」香港藝術學院學術總監兼藝術家林嵐邊導賞邊碎碎念。那是「XX – 香港藝術學院20周年展」現場,33位香港藝術家或藝術單位跨界、跨代演繹當代藝術下的傳統媒介;80多件的作品沒有預先夾過,卻和諧共存,水銀瀉地詮釋着香港此時此刻,充滿時代密碼。

走進展場就看到袁錦華的攝影作品《流亡者之門》(2020)。他擅長以作品探討不同香港社會問題如性小眾、政治及情緒病等議題,早前才憑攝影作品《Hong Kong Symposium 2019》獲得香港人權藝術獎冠軍。《流亡者之門》其中一張拍的是香港住宅的門,另一張是拍外地住宅之門,在流徙的時代,意思呼之欲出。

八十後批判性藝術家陳正文的作品《家居防線2020》充滿黑色幽默,他製作了一把用探熱器改裝的槍,鼓勵人拿起來玩。「這是我家的第一道防線,客人進入我家前會先被我用它來探測體溫。」創作在瘟疫蔓延時,危中有笑。

林嵐堅信藝術是一種溝通的語言。經歷去年社會運動和今年武肺,她的作品《Lonely Planet》就非常具思考性,表達當下我們最脆弱的不是身體而是玻璃心。在靜謐的螢光籠罩下叩問人的價值,一個生活起居空間以珍貴的松木框保衞着最脆弱又廉價的廁紙;發光碧玉原來是來自隔離營的石頭;巨大的螢光十字架斜枕於古董中西百科全書上,原來科學、知識和宗教,都拯救不了世紀疫症和人的心,「輕於鴻毛那是你的恐懼。」林嵐說,時代讓她思考生命的本質,也成為她創作的靈感,塑造了感人的心靈風景。

「展覽彷彿有意無意的總結着去年和今年,是一種互相灌溉(cross-fertilization)。」總策展人、香港藝術學院署理院長陳育強沿途解釋展覽名稱「XX」,引發出連串詩意的想像和解讀,「從代表『二十』的羅馬數字,到融合不同學科的跨界意念,以及促使嶄新與意想不到成果萌生的多變概念等。」

彷彿被33人圍毆,中了一記又一記最溫柔的重拳。踏出包氏畫廊,我仍被藝術家的真誠感動着;這是最能代表2020年香港的展覽,餘味回甘,既刻骨銘心且痛。

展覽的成功除了在於實時地回應當代發生的事情,還在於兩個範疇:第一是鮮有地把「師承」的概念玩得顛覆破格。參展者包括學院校友、前任及現任教職員,以及創校成員,但沒有那種八星伴師的拘謹八股味,也完全昇華了師生間「學我者生、似我者死」的關係,呈現的是「沒師沒徒」、「亦師亦友」的關係,大家真心詮釋不同的藝術脈絡,猶如一場痛快而「排名不分先後」的華山論劍。

有趣是,創系老師如知名陶藝家黃麗貞、資深畫家余偉聯、攝影工作者謝明莊、當代雕塑家何兆基等多位現任老師都展示了他們不同年代的作品,彷彿看到他們有血有汗的成長過程。好像多媒體藝術家馬琼珠就把她幾個時期的作品展示,包括她2001年的自畫像,彷彿來自不同人的創作,作品呈現她跨越媒介的思路。

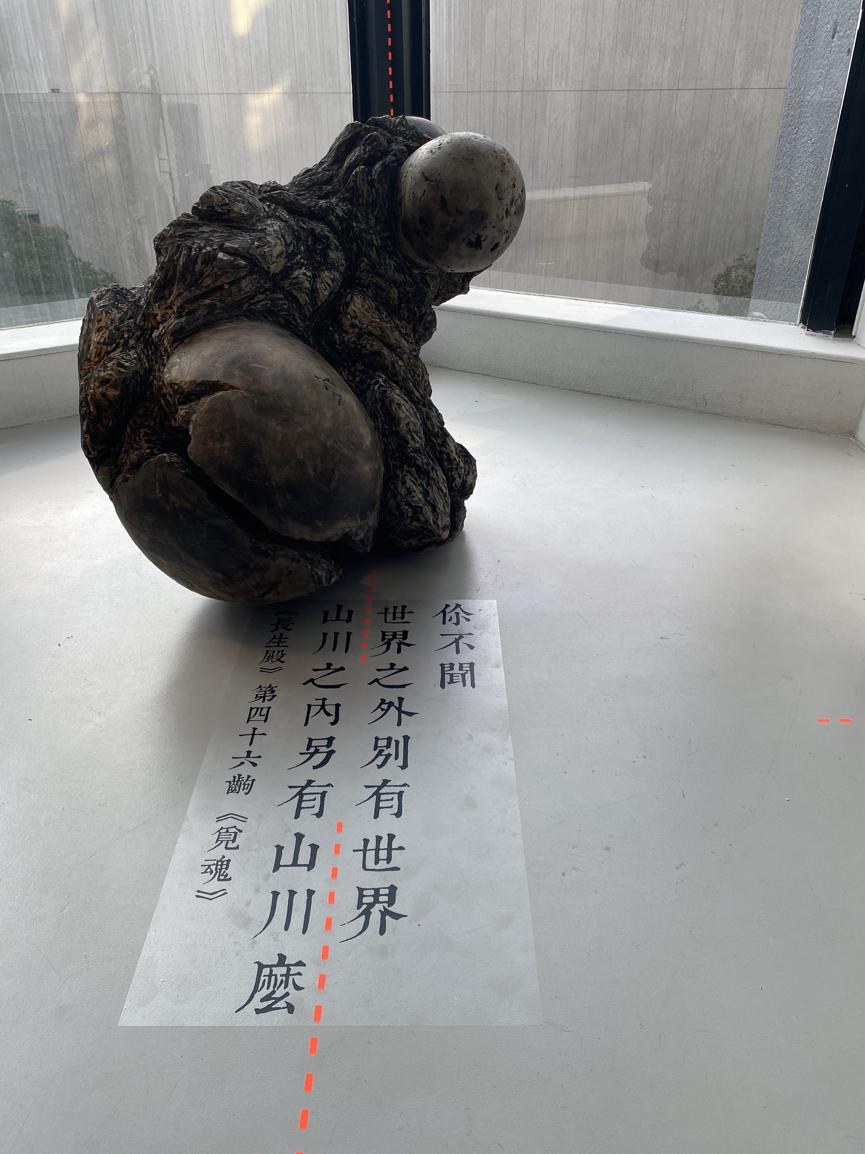

大師在show off嗎?非也。聽說何兆基佈展其大型雕塑「造山系列」幾件作品時,就在原地坐了幾天思考《長生殿》中《覓魂》那句「山川之內另有山川麼?」老師也是學生,終身學習,「青山原不老,億萬年不過一瞬。」傾斜的地軸與浮游不定的山巒,多少反映近期心境。

參展不乏知名藝術家,如馬琼珠、張煒詩、香建峰、林志光、陳思光、盧文謙、陳翹康等,也有剛畢業的學生作品,但呈現出來的卻是沒大沒細、不論輩份大細。更難得是老師在學校成立20周年之際,在網上進行「自由搏擊亅環節,林嵐負責煽風點火與勸交,老師與老師,學生與老師互相評點對方的作品。

另一成功範疇是,作品衍生自藝術學院四個主修科目──陶瓷、繪畫、攝影及雕塑,同時亦把四個主修科緊密聯繫起來,成功地跨代並充分體現跨界的主題。黃麗貞的作品《這天》看似是水墨山水,原來是以石版畫技法將2018年山竹來襲西環前夕之黃昏,凝練於瓷板之上。原本是精算師的陳思光稱自己為「泥土實驗家」,他計算陶泥的特性,在作品中滲入歷史、文化和日常生活元素,挑戰人們對陶藝的固有概念。極致地玩味物料,滲進香港人的靈活、貪玩的實驗心態。

陳育強回應:「藝術學院雖以傳統媒介為基礎和藝術道路,但更重視媒介的開放性以及當代的方法,各人以傳統藝術媒介訓練為基礎,卻以當代手法各自表述。」

溫馨提示,是次展覽的部份作品可供公眾購買收藏,籌得款項將用於支持香港藝術學院的教育發展。「畢竟非常時期,藝術家面臨非常挑戰,希望藝術學院的學生可以在閉關時期獲得被見到的機會。」林嵐總結說。

日期:即日起至2021年1月4日(公眾假期休息,平安夜及除夕於下午3時關閉)

地點:灣仔香港藝術中心包氏畫廊 | 因應疫情具體開放時間請瀏覽:hkas-20xx.com

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由香港藝術學院提供