音樂對於調節情緒、讓人重拾自信的能力,不容小覷。香港維也納兒童合唱團音樂學院追隨奧地利音樂傳統,相信音樂除了為小朋友帶來笑聲,還具有梳理情緒、重拾信心、找回正念的作用,讓小小心靈在逆境中得以強壯。在新一年,學院計劃為全港兒童發展一套「音樂健心」工具包,希望成為孩子保持自己心靈健康的恒常工具。

成立超過500年、國際知名的維也納兒童合唱團(Vienna Boys Choir)長期專注兒童音樂教育,合唱團在香港建立的支部、維也納兒童合唱團音樂學院基金,在疫下也實行眾樂樂,不讓音樂為少數人專享,開展一系列「音樂連線」計劃,以透過樂章來培養兒童的抗壓力為目標。

基金會引述社會福利署於去年5月公佈的兒童死亡個案檢討委員會報告,指出「自殺」是非自然死亡個案的主要方式,兒童自殺的主因則以學業及心理問題為主。自今年1月開始,兒童長期處於疫症陰霾之下,反覆停課,學業和社交生活大受影響。其實,在今年6月初復課前夕,一夜間就先後有兩名分別10歲和13歲的兒童選擇結束生命。

基金會認為,疫症會為小朋友帶來困擾,但情緒受困的小朋友未必帶有表徵,也未必懂得尋求適當的幫助和支援。基金會期望能整合音樂教育、社區音樂活動及音樂治療的資源,令三個既獨立又相關的專業互相豐饒(cross-fertilization),藉推廣「音樂健心」這概念,讓音樂為大眾發揮抗逆及保健的效果。

音樂如何能提升抗壓力?「音樂的確可以強壯心靈,在小朋友身上特別有作用。」基金會負責人區藹芝表示,疫下很多活動都停頓了,小朋友長時間困在家裏,身心也受影響。若小朋友能持續地接觸音樂,情緒都會變得快樂一點。

音樂讓人們情感釋放,對心理、情緒帶來益處,因此才有音樂治療一派。音樂治療專家相信,音樂能協助人們敞開心靈,學懂聆聽並重新肯定自己,藉釋放內心的恐懼、不安、不快來達至療癒之效。

抱着「預防勝於治療」的信念,維也納兒童合唱團音樂學院今年推出合共有四個階段的「音樂連線」計劃,橫跨至明年,最終希望能夠建立一套小朋友平時也可以使用的工具包,讓他們自行保健心靈。

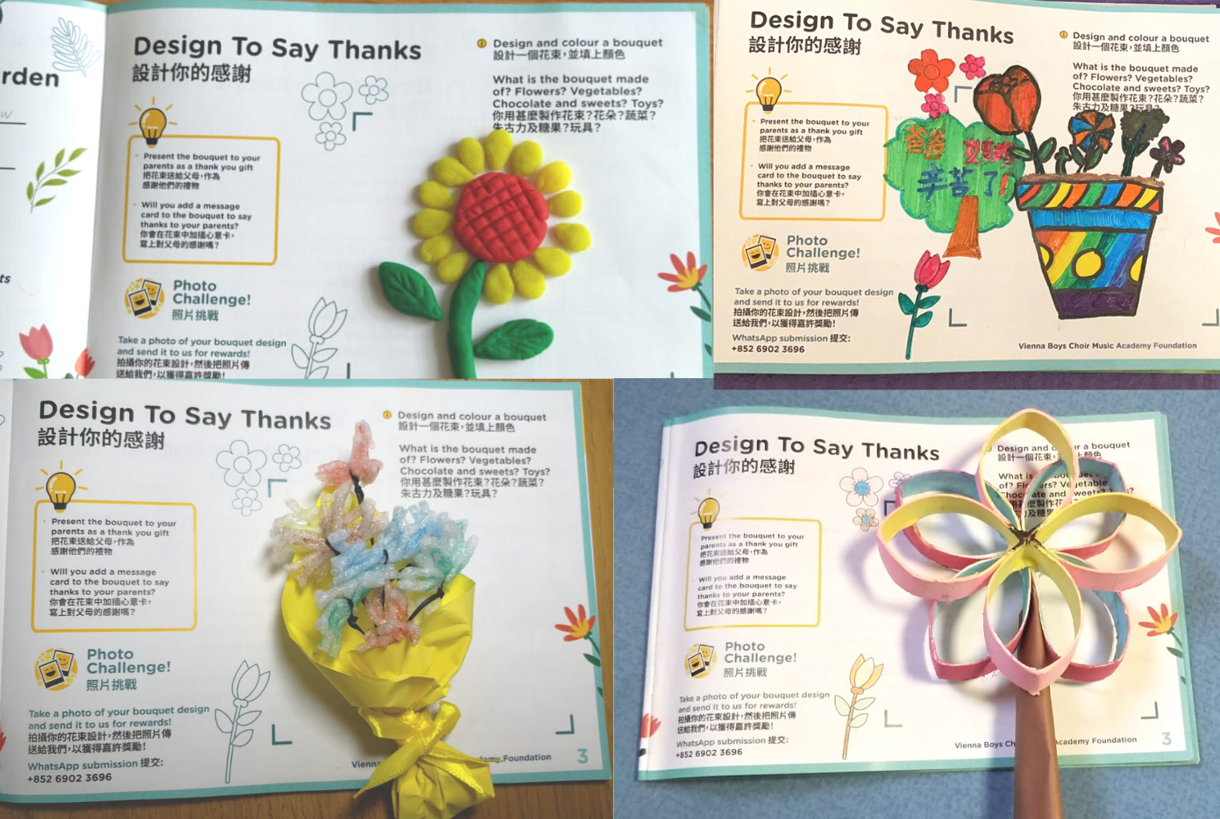

「音樂連線」計劃策劃人戴雪然博士指出,階段一是設計《音樂連線活動冊》,小冊子內含有趣的兒歌,讓小朋友困在家中的時候邊聽邊玩。階段二是製作一個《藝術和聲》的紀錄片,邀請音樂治療師及心理學家解釋音樂如何能夠保持兒童的心理健康。

至於階段三及階段四則將於明年展開,目標是確立音樂健心的心理學原則,並創立一套獲得音樂治療師及心理學家認可的工具包,能夠讓小朋友自行實踐、容易使用,成為他們恒常強壯心靈、重拾歡愉的方法。這部份由於涉及專家範疇,基金會為此提出「Santa of Wellbeing聖誕籌款」活動,目標50萬元。

美國音樂治療師暨腦神經音樂治療專家Victoria Lowrie認為,音樂無論以哪一種方式傳遞,人們都可以從中得益。

她說:「音樂連線計劃」能透過互聯網接觸大量小朋友,讓音樂為他們帶來歡樂和安慰,並建議未來可加入小組活動環節或網上小組時間,由音樂治療師與孩子實時互動,效果將更為顯著。

維也納兒童合唱團音樂學院在「音樂連線」計劃中的頭炮,是設計《音樂連線活動冊》,讓小朋友透過活動冊裏的音樂和各式活動,呆在家中也能夠開心唱歌。這小冊子經已透過70間幼稚園及小學和社福機構,送到8,200名5至9歲的小朋友手上。音樂學院提倡眾樂樂,活動冊內12首特別設計的英文兒歌已公開上載到YouTube頻道「Jingle Jungle Education」,任何小朋友都可以隨時收看教學影片,跟着維也納兒童合唱團音樂學院指揮,學唱兒歌。

12首兒歌是由音樂學院指揮祈雅麗(Agnes Quilicot)女士演繹。她本身是一位音樂家,她帶領的合唱團多次獲得國際獎項。她既專長於聲樂,也擅長作曲和指揮,本身也是歌劇的歌唱家。她以圓潤、美妙的聲線,配上趣怪的表情和動作,唱出這些兒歌。

長時間向兒童提供音樂教育的祈雅麗表示,任何形式的音樂,無論是透過傳送、接收或感受,都可以為兒童的精神健康帶來好處。例如,母親唱出搖籃曲,能輕易哄嬰兒入睡或撫平緊張情緒。另外,其他學科知識在配上音樂之後,能幫助學生記住內容,好像英文的《字母歌》(ABC)和教授102種化學元素的《元素歌》(Elements Song)等。

她續說,音樂又能協助專注力稍弱的孩子,讓他們體驗自豪和滿足的感覺,例如她會讓課堂上表現留心和專注的孩子擔當指揮,帶領唱歌和演奏樂器,以作鼓勵。

家長也可在家DIY自家音樂文化。祈雅麗表示,父母可以為家庭編輯一個音樂選單,當中包括家人喜愛的樂曲和不同風格的樂章;閒時可以和子女一起觀賞音樂影片,若父母能夠在家裏演奏樂器的話,也能對子女產生啟發。

維也納兒童合唱團音樂學院基金

facebook:vbcmaf

採訪:譚 暉

圖片由受訪者提供