聖誕節到尖東看燈飾,是香港幾代人的慶祝活動。往年聖誕尖東海傍一帶人山人海賞燈飾的熱鬧,今年應該難以復見。除了因為限聚令,更因為尖東繁華喧鬧的景象已成過去。到尖東看燈飾,或許將會成為集體回憶。

人稱燈飾大王的黃劍山師傅自1982年尖東第一年有燈飾開始,就一直工作到現在,燈泡伴隨他的人生約38年。他表示,開始時為尖東某一座大廈做燈飾,只使用約2,000個燈泡,後來變成5,000至10,000個,最風光是九七回歸時,為一座大廈做燈飾就用了逾85,000個燈泡。現時他仍為維港兩岸裝上璀燦的燈飾,這次由他跟我們分享尖東燈飾的興衰。

說到尖東初代燈飾,不得不提1981年開業至今的九龍香格里拉酒店,酒店自1983年已開始佈置燈飾,現時更是尖東少有仍沿用以前傳統鎢絲燈泡製作燈飾的建築物。不過燈飾圖案設計相對其他大廈較簡單,原因是在酒店外牆做燈飾有不少限制。黃師傅表示酒店燈飾要以不影響住客為主,窗外燈光不可騷擾室內住客,亦不能擋去景觀。因此只可利用大廈窗門的空隙位置,裝上聖誕燈飾。

除了要注意酒店外牆,其他部份的聖誕燈飾也要小心,黃師傅有一次在尖沙嘴天台做了兩串燈飾,猶如九龍城啟德機場的跑道。機場其後來電要求他們關燈,因為當時機師在上空看到,好像真的看到了跑道,引起誤會。

每年的燈飾期是西曆11月5日至農曆正月十五。雖然燈飾期只有兩至三個月,但製作燈飾需半年以上進行前期設計、製作、聖誕新年後圖案轉換成農曆新年及後期拆燈,大約每年3月就會清理好,燈飾期圓滿結束。

前期設計最花時間,因為要計劃所有可行性。像尖東永安廣場的經典圖案也算是多年來出現最多的燈飾設計,既有聖誕老人及鹿,也有「MERRY X’MAS」字句,但要製作出這些圖案,黃師傅花了好幾年才能成功,「八十年代我們開始做大廈燈飾時,只是懂得把燈圍繞大廈的外形綑出長方形圖案,後來發現可以在外牆加多一點,於是開始做一顆米字星。然後又發現圓形及正方形也做到,就開始做出聖誕老人及天使等圖案。第一個做到的角色圖案不是聖誕老人,而是『天使吹喇叭』,因為三角形是代表喇叭嘴,一條直線加一個彎位就成了一個喇叭。」現時的燈飾是使用鋼索固定燈泡,以鋼索形成網狀,再以鐵枝固定燈泡形成圖案。黃師傅會根據每個客人不同的需要去創作。

時日變遷,往日的鎢絲燈泡都進化成LED燈泡了。要說現時尖東燈飾最常用的當然也是LED燈泡。燈泡物料的改變是為了環保,但黃師傅表示環保是要付出代價的,因為LED燈泡比一般燈泡成本貴至少三至四成。近幾年最現代化的燈飾,相信非video wall莫屬了。今年尖沙嘴中心及帝國中心兩座大廈形成了一個video wall,播放不同的應節圖案。黃師傅說:「就如一部電視機,用一點點燈,類似一個pixel做成的圖案。整條都好像動畫片。」這個大型video wall是否美觀見仁見智,但矚目程度就彷彿提醒大家,尖東還是有燈飾的。

說到最初代的燈飾,並不是用燈泡製作的。十八世紀時,德國人會燃點蠟燭放在聖誕樹上作佈置,但燭火容易引起火災。後來愛迪生發明電燈,往後聖誕燈飾才陸續面世,不過當時的電燈成本高昂,不是一般大眾能夠負擔。直至二十世紀,電燈成本下降,美國的商店及政府也開始製作聖誕燈飾,燈飾才開始普及。

要數香港出現聖誕燈飾的歷史,可追溯到六十年代,香港因為是英國殖民地,聖誕節的元素也出現在香港。當時港督府外有聖誕樹,滙豐銀行總行門外有唯一的燈飾。1965年置地公司希望在聖誕節做一些宣傳及應節,於是開始在中環做燈飾。香港歷史社會研究社「港識多史」成員柯凱栭(Haidee)表示:「當時的燈飾只是在街道的燈柱中間做一些掛飾,以球形燈串連起來。」她更表示,九龍彌敦道一帶的燈柱同年也有掛上紅絲帶及圓形燈飾,更用了華人最愛的紅色及金色,而不是西方聖誕傳統的白色,成為了香港燈飾的起始。

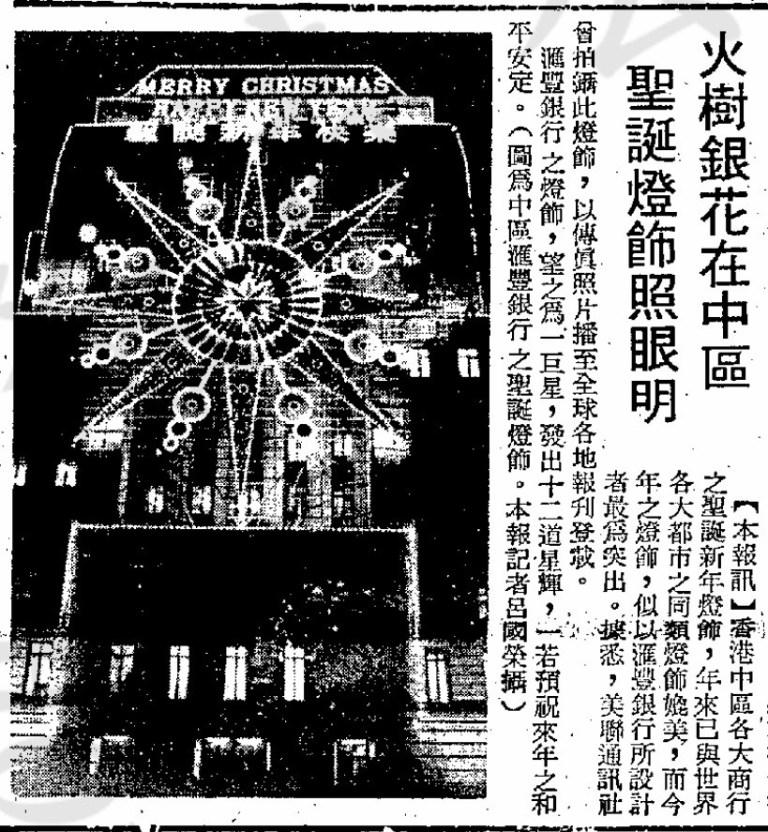

七十年代的燈飾更曾掀起一場戰爭,Haidee表示1977年的滙豐銀行製造了名為「火樹銀花」的燈飾,被美聯社記者拍下發佈到全球,引起一時佳話。翌年,恒生銀行想與之爭妍鬥麗,就大花5,000個燈泡,製作出超過21層樓高的燈飾,望能一拼,成為了第一場港式燈飾戰爭。

始於港島區的燈飾,為何最後卻變成尖東特產?七、八十年代前,尖東地段仍是紅磡灣,後來開始填海發展成商業用途。直至八十年代初完成填海才有現時的尖東。黃師傅表示,當年尖東剛開始發展地產,建成的大廈卻因為太黑而沒有人來,為了加快速度讓更多人來或是讓大廈賣得更快,所以嘗試把這個地方變得較光亮。第一年的尖東燈飾只有尖沙嘴中心及帝國中心作佈置。Haidee說:「那時的燈飾投放了50萬資金,即當年購買一個杏花邨單位的價錢。」第一年的尖東燈飾,黃師傅說大概只有萬多人來看,直至燈飾圖案的出現,觀看人數才開始倍增至約十多萬,更成為香港人聖誕節的節目,人數更跳到上百萬人。雖然後來各區也開始出現自己的燈飾,但重心依然是尖東區,尖東燈飾的成功,也代表了尖東的成功。

Haidee說:「我覺得尖東燈飾是緊扣着整個香港的興衰。」她表示,尖東在八十年代是年輕人消遣的地方,日間是很熱鬧的商業區,晚上就有卡拉OK,也有很多食店,所以去尖東看燈飾,成為了香港人每年必備節目。到九十年代初,因為中英談判,香港人有很多擔心,所以那時很多富豪都選擇離開香港,很多人認為這是影響整個尖東發展的重要原因,因為富豪都離開了香港,卡拉OK、夜總會都相繼結業。海港城的出現及尖沙嘴其他地區的發展也分薄了尖東原來的人流。至今尖東整個發展就好像停留在八、九十年代。

儘管尖東保留了八、九十年代的模樣,但這個地方仍然跟隨時代走,商店藥房化、疫下結業潮……今年武肺肆虐,影響經濟,不少酒店及商廈都受衝擊,更放棄聖誕佈置,黃師傅表示,尖東的燈飾也少了三成,不及昔日璀燦。那香港會否終有一日再沒有燈飾?黃師傅說:「相信只要有樓建成、只要有人的地方,就一定會有燈。只要我們願意延續下去,投放更多,燈飾在香港依然可以發光發亮。」

記者:陳靜雅

攝影:林亦、劉永發