站在鳳凰山「鳳喙台」巨岩頂上拍照,兩個少年人從斬柴坳「小鳥回頭石」下攀,習慣性地打個招呼,也順道問一聲「走南巖棧道嗎?」不是愛管閒事,到了山上,大家都是朋友,就算互不相識,也會打個招呼。若是迎頭相遇,更會交流一下路況;荒山野嶺,若是同路,有個照應,感覺上更安心,也留個印象,萬一大吉利事出了甚麽狀況,至少有人知道自己去向。這些基本登山禮儀,外地也常見,只是肺炎肆虐下,眾人都湧到郊外避疫,當斬柴坳熱鬧如旺角,沒來由地跟陌生人打招呼,又似乎有點奇怪,幸好兩位少年人都很自然地友善回應。

也不是無聊搭訕,多問兩句,亦有原因。近月「忽然行山」人口劇增,看過網上照片便出發上山打卡的新手,也碰見不少。所謂 「南巖棧道」,並非一般郊遊徑,本來亦沒有明顯路迹,需在陡崖、巨岩堆中穿越攀爬外,也容易迷失。多得互聯網,此線近年名氣大增,走的人多了,路迹明顯了,但仍是一條險線,怕遊人不知危險誤闖,所以還是多口問一句。

察看兩人裝備衣履,再看到他們利落地攀落「鳳喙台」陡崖,放心了不少,唯一可挑剔的,是年紀有點小吧,但自己從來不是「以年紀取人」之輩。兩人背影消失在山茶花叢中,我繼續邊走邊拍,途中正反方向都不斷遇上登山客,崖邊棧道,立錐之地,只能側身攀樹讓對方通過。到了碎石陡坡,部份登山者不知(還是不管?)腳下輕重,落石不斷,更加要遠遠避開。

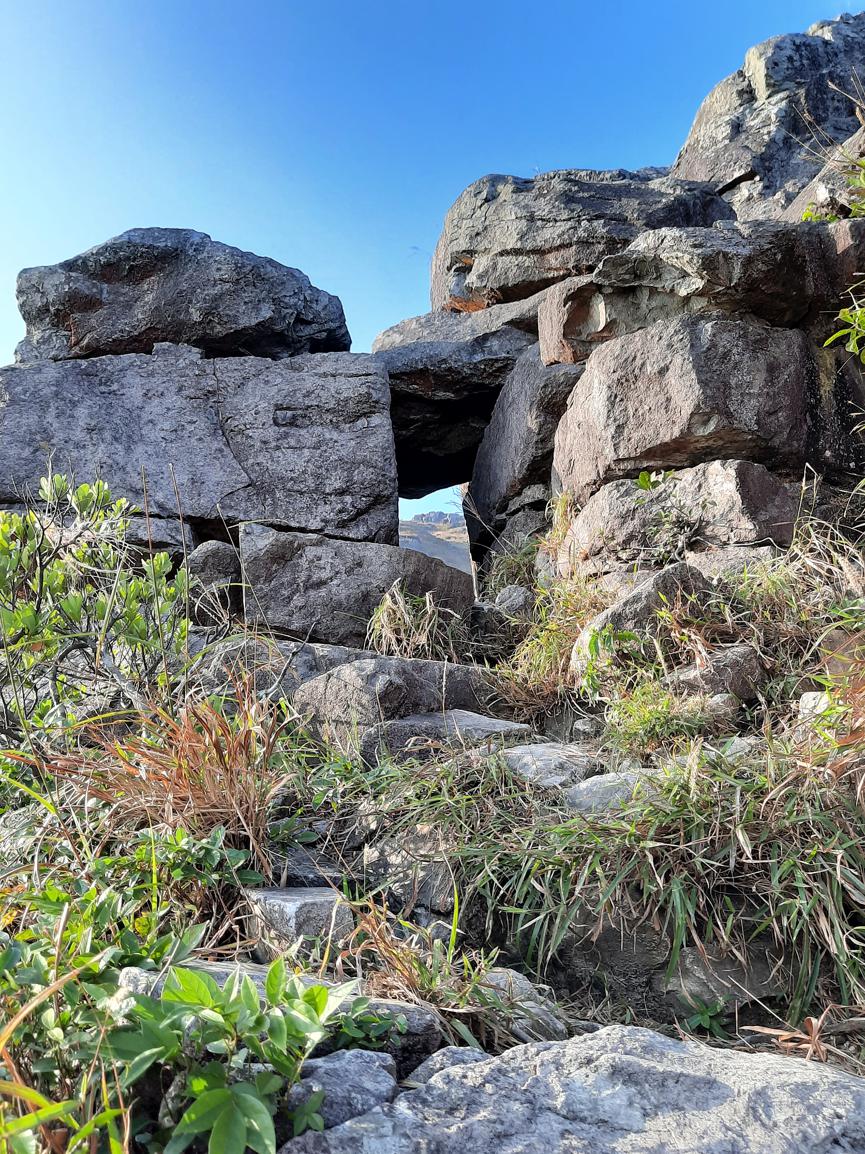

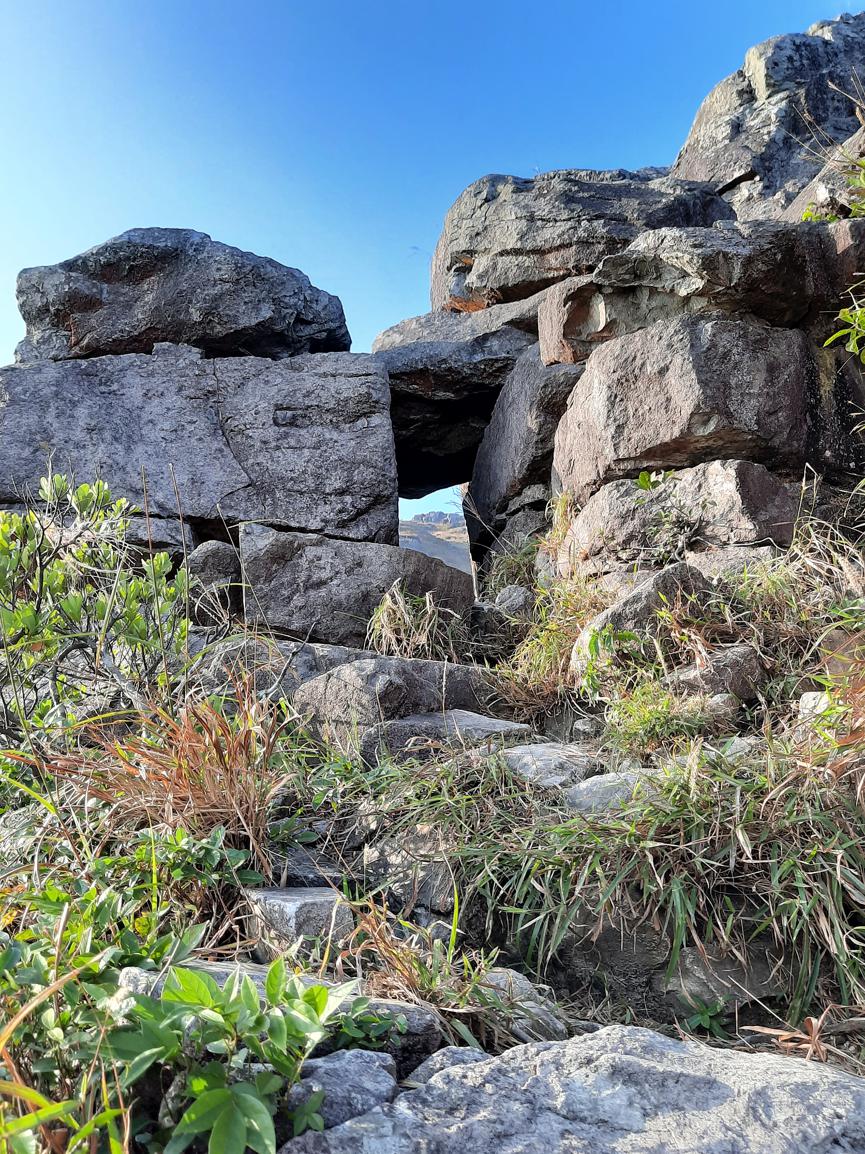

「天窗峽」高崖峙立 ,左面一列壯觀巨岩並排成壁,橫直節理直角相交,裂成大小方形岩體,如積木堆叠,稱「積木崖」,右面山脊上一道天然石窗,名「天窗石」,峽谷亦以此為名。峽中一道石河傾瀉而下,亂石纍纍,是崖上風化崩落碎屑,雖不及鄰近狗牙嶺「虎吼石河」壯觀,但兩面巉岩,崖上鬱鬱蒼蒼,更添幾分山水國畫之美。

旁邊樹林下重遇少年倆,石河上石塊不穩定,隨時滾落,大家都不約而同地,找到同一安全位置午餐。另一遠足小組隨後到達,卻坐在石河中央休息,有人更背向上源而坐,若有落石,肯定反應不及,正想出言提醒,另一隊人從天窗石急降,飛沙走石,有人差點被擊中,互相呼喝之聲四起,到了峽谷底,卻又若無其事,嘻嘻哈哈地踩上石河大合照。坐在下游的小組即時察覺危險,出言喝止,合照者也知理虧,但嘴上不示弱,反唇相稽「你們本來就不應該坐在險地」,邊走邊還擊,一時間谷中罵聲不絕。

少年人和我面面相覷,讓他們看到成年人的醜態,我更是多了一分尷尬。「到了山上,人人都是朋友,可能近月社會上壓力太大,人也變得暴躁。」我嘗試解釋。「對呀,我們平時行山遇到的人都很友善的。」大家談起來,原來兩人十五六歲,中五生,也是童軍,家人也有遠足常客,看他們用的是1比2萬地形圖而非郊遊圖,也知道有一定經驗,行囊中備有一長一短攀石扁帶及鎖扣,安全意識不弱。「不過也有些阿叔見我們年紀細,質疑是否有大人帶上山。」雖然知道是出於善意,少年人總有點不服。

年近30才真正開始熱衷遠足登山,朋友都取笑我是「遲熟」,年少時長輩和老師的啟蒙,卻是早已播下種子。若當初年少起步,人生經驗或不足,仍會希望長輩讓我嘗試走自己的路,也許包括歪路,學習判斷,學習修正,失敗中學到的課,也最深刻。當然,也不是放任,而是從旁觀察,適時提點(我會用「分享經驗」一詞),可惜不是很多人會願意付出時間、有此耐性,一句「不准」、「危險」,對話結束。

取出保暖瓶,咖啡豆即磨即冲,少年看來很享受那種香氣,我分了半杯遞過去,他們婉拒了,「喜歡聞,但怕苦。」想起自己年少時也是怕苦而不喜咖啡,不禁莞爾。世上有很多美好事物,或者需要經歷歲月沉澱,才能領略,才會懂得更欣賞,但並不等於,年輕,便不知道它們的美好。

Daniel-C

好山愛水的城市野人