我觀察到一個常理:每逢Netflix有甚麼話題新片,都會理所當然晉身收視頭十位,想看?可以好快捷方便在那個排行榜搵來看,但大衞芬查(David Fincher)闊別六年的電影新作《曼克》(Mank),竟然冇入榜,甚至沒有被置頂,我想睇時,要專登在放大鏡打「Mank」去搵。

撰文:月巴氏

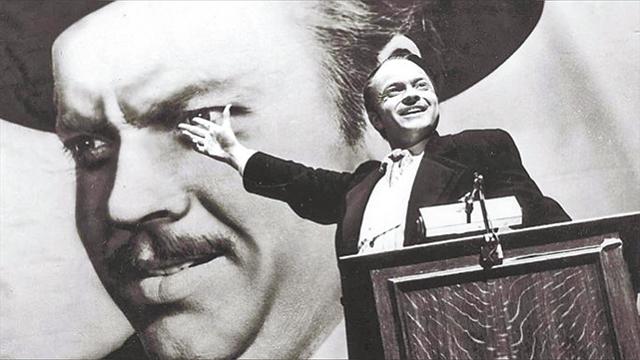

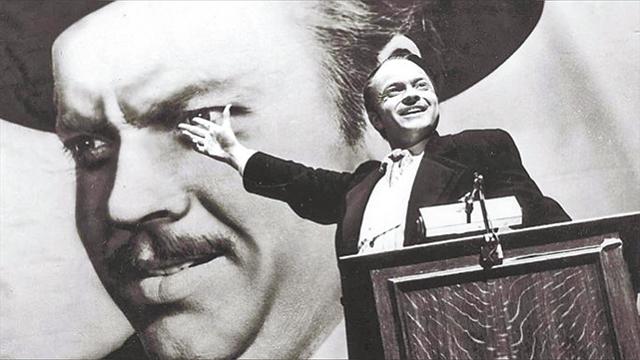

好似理所當然的事原來並非常理,大導演一樣冇面畀。事後回想,又不難明白,《曼克》拍的是《大國民》(Citizen Kane)的編劇赫爾門J曼克維奇(Herman J. Mankiewicz),而不是理所當然地拍導演奧遜威爾斯(Orson Welles);故事時代背景,上世紀三、四十年代美國大蕭條,全片黑白,甚至刻意模仿那年代黑白片的菲林質感;至於故事,也不是理所當然交代曼克與影壇神童奧遜威爾斯寫《大國民》背後的鬥爭與是非(奧遜威爾斯究竟算不算《大國民》編劇?一直是懸案),是的,大衞芬查老竇Jack留下的劇本,的確有提及曼克撰寫這齣史上最偉大電影的一些事一些情,但更多的,是交代他置身那個大片廠年代的際遇與態度。

曼克的際遇讓我想起早年的大衞芬查。早在拍完《心理遊戲》(The Game)的1997年,他已想開拍《曼克》,連演員都有心水了,就是奇雲史帕西(Kevin Spacey)和茱迪科士打(Jodie Foster),卻找不到人願意投資,而當時,他已憑《七宗罪》(Seven)打響了名堂——《七宗罪》是他第二齣作品,第一齣呢,是《異形3》(Alien 3);如果你有買過這齣戲的影碟兼睇埋那些special feature,你絕對不會在commentary聽到大衞芬查把聲——這齣戲的拍攝過程為他帶來的只有憤怒與遺恨,他一心想拍好電影,甚至主動邀請異形設計師佳格(H.R.Giger)參與,但電影公司不信任兼不放手,他的努力,變成無力,更委屈的是,電影當年票房評價欠佳(後來才被平反),卻要他一個人負全責。這種無力感某程度可在曼克身上看見,有才華?也一樣要睇美高梅創辦人Louis B. Mayer面色做人。

無力感也源自社會的骯髒。《曼克》用上大量插敍,描述1934年一場加州州長選戰,共和黨Frank Merriam決戰民主黨Upton Sinclair,Louis B. Mayer作為Frank Merriam支持者,下令公司導演找來阿豬阿狗充當臨記,拍假訪問片幫手宣傳。接近一百年前,拍片製造虛假訊息控制民心選情,接近一百年後,相同的事似乎也在發生着,只是製造者不再是電影公司而是社交媒體。

所以如果你跟我一樣沒有看過《大國民》,一樣可以照看《曼克》,當然,前設是要有心理預備這齣戲完全不含動作純粹文戲推進,但從中你會如實看到,大衞芬查絕對不是只識得拍《七宗罪》(拜託,不要再稱呼他做「七宗罪導演」),他拍文戲的造詣,他說故事的技巧,絕對是當今荷李活導演中最出色上乘,而你要知道,他拍電影前的本業,是拍攝以影像為先的MV。