古蹟總令人感到遙不可及,但其實有些古蹟置身於社區,伸手可及。作為香港最古老的大學,香港大學是本地大學之中,最多法定古蹟及被評級建築物的校園。今天,我們跟隨香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然副教授的步伐,由香港大學東閘(般咸道)出發,繞校園一周,探索這條全港最開放的英殖古蹟路線。

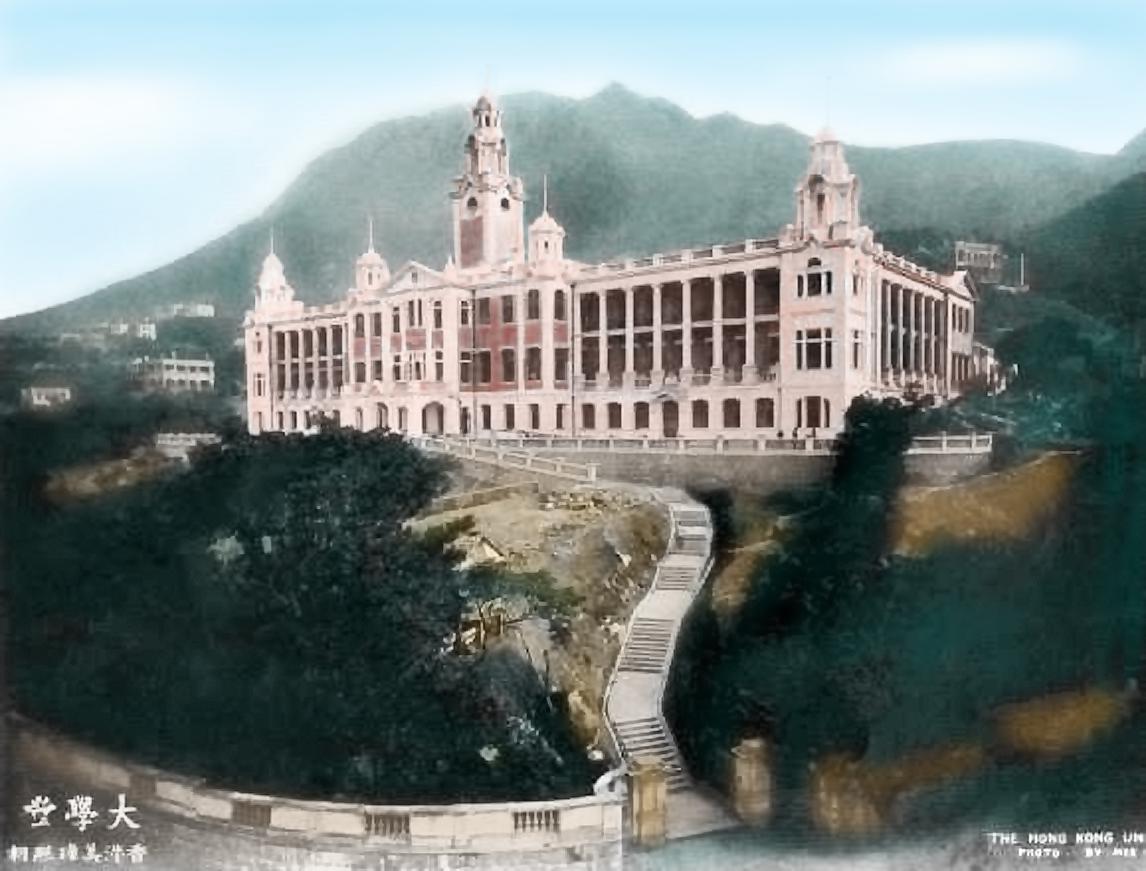

香港大學校園因其英式建築,給人浪漫的感覺。最古老的建築物本部大樓(1912),是1912年正式辦學時唯一的建築物。

本部大樓(Main Building)採用愛德華巴洛克式風格建築,是香港常見的英式建築、大家心目中「殖民地建築」的典型。兩層高的巨型愛奧尼柱式,舍利安那式拱窗,文藝復興風格的花崗石柱,頂層四角都有塔樓。置於大樓樓頂的鐘樓,是遮打爵士於1930年捐贈,現時還在運作。

進入本部大樓前,可以看看正門前的孔慶熒樓(1919)。由落成至1949年新學生會大樓建成之前,孔慶熒樓一直是香港大學學生會所在地,是香港專上學生組織的搖籃。中央圓拱形屋頂別致矚目,香港現存的圓拱形屋頂建築物已不多於10間。李浩然副教授說:「孔慶熒樓要和本部大樓一併觀賞,在十九世紀二十世紀初的時候,香港及歐美社會的階級觀念很重,在建築上也能反映。如果本部大樓是爸爸,那孔慶熒樓便是兒子。兒子在美學程度上不能超越父親,所以孔慶熒樓看上去比較低調,矮一點面積細一點。」

走入本部大樓,內部雖然經歷修葺,但仍可找到百多年前大樓原身的物件。李浩然表示:「大門位置的著名粉紅色麻石樓梯,可以看到上面磨蝕部份光滑了,露出石材中的粉紅色。地下的石屎磚也是原裝的,十分耐用,行了百多年,也沒有很大耗損。」

本部大樓二樓的大禮堂陸佑堂的大門,也是少數的原物。「戰後物資短缺,民眾便來到沒人看管的本部大樓,拆掉所有木件作柴枝,但因為實木大門用上的是鐵木,密度高非常重搬不動,所以保留了。」

戰後本部大樓擴建,平面上由原來橫放的「日」字變成「田」字形,庭園由二變四,羅馬水池便是戰後加建的,「水池外圍的外牆設計簡單,沒有裝飾,可以看到戰前戰後的建築分別。」我們可以從大樓內的建築細節如樓梯及地磚的圖案顏色一見端倪,「戰後新翼的樓梯不是用麻石而是水磨石,這種平滑的水磨石叫意大利批盪,經常用在唐樓中,很有五、六十年代的風格。」

再走上中山廣場(1973)台階上的位置,便可以從建築物風格,一覽香港大學校園在二十世紀的發展和變遷。鈕魯詩樓是六十年代末七十年代初的建築風格,現代主義並功能性高,大樓外的格子形建築可用作遮蔭,令室內涼快。對面相連的圖書館新翼,一列列大玻璃窗,很有八十年代的設計風格。轉到荷花池對面,有點像香港理工大學紅磚建築的是工程學院,便是典型八、九十年代的設計。「由戰前到九十年代,可以看到建築物的設計越趨簡化,注重功能不着重裝飾。」來到荷花池更可向孫中山先生銅像致敬,孫中山先生曾入讀的香港西醫書院,是香港大學醫學院的前身,校方亦視他為校友。

穿過荷花池莊月明文化中心 (前身為莊月明樓),就看到港大首批自行興建的學生宿舍儀禮堂(1914)及梅堂(1915)。走進莊月明樓時不禁想起這裏的都市傳說,有說莊月明樓是富商李嘉誠把過世太太亡魂封困的一個風水佈局,李浩然拆解:「莊月明樓有一系列圓拱形的屋頂,在中國建築來說圓拱形的屋頂結構,只會用於墳墓。這建築物的名稱,是紀念一位離世人士,令人聯想設計是否與風水有關。電梯只有上沒有落,原因很簡單,便是節省成本。」另外,當年興建莊月明樓的時候,拆了三座百年學生宿舍之一的盧吉堂,改建了一個廣場,當中有個形態上極像中式墳墓園景設計「月明泉」,「就是建築物的特徵,令大家有一連串的聯想。」

由月明泉走上去,又好像穿過異度空間一樣,回歸一個很有古典氣息的校園,來到跟當年本部大樓同期的第一代建築物儀禮堂及梅堂。當年校方保留了學生必須留宿的英國傳統,本來共三座的學生宿舍,排列在山坡的位置,分別於1913、1914及1915年落成。雖然儀禮堂及梅堂外部亦於早年成了法定古蹟,但建築設計上可看到建築群主次的分別,「本部大樓有最華麗的設計和裝修,旁邊的學生會會址孔慶熒樓相對低調,學生宿舍更要平實一點。他們都是同時期的設計,但在功能上看得出階級分別。」

值得一提是,校園內的歷史建築,只有外部被評為法定古蹟,室內空間並不算。「因為這些都是一直在使用的實用建築物,內部需根據教學需要,進行適當的更改。一旦連內部都成為法定古蹟,裏面一個很小的改動也要通過古蹟辦,便很費時失事。加上多年來內部更改用途太多,本已面目全非。」

返回莊月明文化中心,穿過梁銶琚樓,便可以經過太古橋一睹六四屠城後留下的標語。1989年,港大學生在太古橋行人路鋪上黑布,寫上「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」,紀念八九六四民運亡靈。白油漆滲透黑布,意外在水泥路上留下字迹,其後港大學生每年均會去太古橋重髹標語,成為一件有着歷史厚度的藝術作品。

走過象徵捍衞民主自由精神的標語,便能到達前身是戰前第一間中文學院的鄧志昂樓(1931),「這幢建築物在美學上應該叫做中華復興建築,在三十年代民國時期全中國很流行的,意即保持中國傳統建築的美學同時要將其現代化,美學裝飾那些元素就參考了中國宮廷式的設計,但物料和結構上便使用了三十年代最先進的鋼筋水泥。」

走進鄧志昂樓的門口位置,便會見到建築物於1931年的原物,中文學院的石碑和記錄畢業生名稱的木牌。沿鄧志昂樓門前小路走下去,可欣賞到中文學院本來的入口門牌,「牌樓的設計更能顯示出中華復興建築,因大樓那邊不夠資金建成中式屋頂,惟有在這個門牌上面興建一個。」

從東閘開始,由山腳走到山頂校園的最高處,走了一個立體的大圈,尾站便是馮平山樓(1932),當年是收藏中文書籍的馮平山圖書館,用途上是配合當年的中文學院,所以位置也很相近。馮平山樓因為依山而建,形狀是少有橄欖形。大樓中庭上層有一弧形展廳,以八角柱支撐,從屋頂中央的大型天窗採光,小小的空間也極具氣派。

門口的石獅子和裝飾品是近年後加的,現已申請把其去除回復原貌。浩然說:「如果要尊重一座文物的完整性,是不應該胡亂去加減東西。尤其是變成法定古蹟後,更加要細心去追溯它原本的樣貌。把這個建築物還原原貌,才能凸顯這個建築物的原真性。」

記者:鄭汝翹

攝影:張志孟、潘志恆