腳部拗柴受傷十分常見,但有過來人指拗柴後復康不當,會導致大細面,到底這是否屬實?骨科專科醫生認為拗柴大多只影響足部,而口腔頜面外科醫生則認為兩者沒有直接關係。

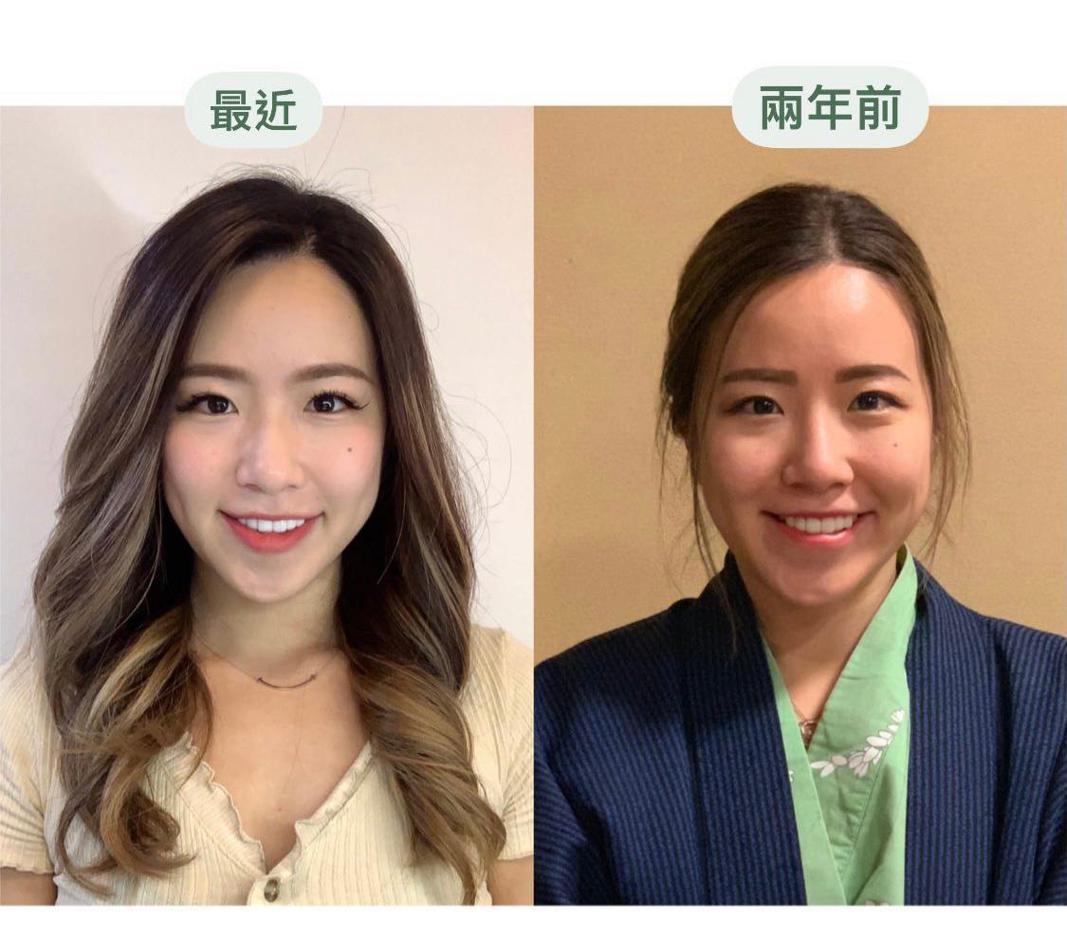

註冊物理治療師胡清妍(Leanne)2017年在健身室上踏板課時,因不小心踏上後面的踏板,扭傷右腳踝,課堂後腳部出現腫痛,由於只是輕微拗柴,她只進行急性處理如敷冰及休息等,並沒有求醫。數星期後疼痛大減,惟跑步及跳躍時仍感輕微痛楚,後來她進行肌肉放鬆及訓練,並向其他物理治療師求助,一年後已完全康復,但卻發現自己大細面的情況越趨嚴重。

其實Leanne本身已有大細面,右邊面頰較發達,但拗柴後她發覺面部越來越不對稱,「有時照鏡發覺,為何面形越來越歪,下巴也歪向了一邊,笑起來牙齒好像扯過了另一邊。」疑為牙骹不正,她曾接受面部按摩、針灸、肌筋膜放鬆及美容療程等,效果最多只能維持約一周。此外,她一直也有拍攝全身照片記錄體態的習慣,看相片發現腰部歪了,並有脊柱側彎、膊頭及盆骨高低的問題。她右腳的腳面較闊及易腫,出現足弓下塌,穿鞋較逼狹。

Leanne開始推斷問題與曾經拗柴有關。她指拗柴後,用作承托足弓的脛後肌(Tibialis posterior)弱化或受傷,容易導致足弓下塌、足部外翻,再令脛骨(Tibia) 及股骨(Femur)向內旋轉,盆骨向下傾斜,腰椎、胸椎及頸椎從而作出調整,令頭部回復水平。她又指部份人或覺得拗柴後只需休息便可康復,但其實多次受傷後,足弓或會出現明顯下塌及改變整隻腳的姿勢,繼而引發其他問題。拗柴後約一年半,她藉復康運動改善腳部平衡,以及增強肌肉力量,整個運動計劃進行了三至四個月,身體不對稱及大細面的問題也明顯改善了,而牙骹不正的情況目前已不太明顯。

口腔頜面外科專科醫生劉思樂表示,兩者沒有直接關係,大細面的原因大致可分為骨質結構及軟組織兩類,臨床上以前者佔多,可能顎骨天生左右不一,或顎骨向一邊轉動;而軟組織則可能是皮膚、脂肪、肌肉左右兩邊大小不一。

他直言兩邊面頰及顎骨不對稱很常見,只是平時不為意,要詳細照鏡,才發現左右不對稱。

拗柴可引致身體兩邊的骨骼或肌肉,如盆骨、背部及其他肌肉的功能不同,令身體習慣傾側一邊,「人傾側了,自然頭也會傾向一邊,從而令到頸骨開始有少許歪,視覺上可能覺得面部一邊大一邊細。」部份人亦因一些綜合症令一邊身肌肉的軟組織、骨架萎縮,令兩邊身體明顯大小不同。

香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授方欣碩醫生認為,Leanne身體不對稱可能是先天因素或在發育時期已出現,只是她在拗柴後才察覺。他指拗柴大多只影響足部,但假如病人拗柴時拉傷脛骨後肌腱,令肌腱變鬆並無法修復,當肌腱越拉越鬆會引致足弓下塌(即扁平足),足部向外翻。而受傷後出現身體不對稱,不是因為骨骼或肌肉出問題,大多是姿勢遷就所致。

拗柴後,待急性發炎完結,可進行前期訓練。利用橡筋帶纏着雙腿,腳腕向外旋轉,10下為一組,可做3組並每日進行。

當受傷位置不再痛,關節活動度及肌力回復正常後,可轉至中期及後期訓練。站上氣墊並單腳企,先維持10秒,逐漸增長時間,增加難度可舉高雙手,甚至閉眼,每日可練習約5至10分鐘。

利用半圓平衡球(BOSU)進行輕微跳躍,每次可進行約5分鐘,從而令拗柴後害怕做跳躍動作的人回復信心,亦可增強運動表現。

方欣碩醫生表示,輕微拗柴只會弄傷韌帶,足部可見輕微腫痛但仍可行走,只需戴腳托及多休息,可在一至兩個月內自行痊癒;如拗柴致韌帶裂傷,或伴隨簡單骨折,可能要打石膏、戴腳托,也建議進行物理治療,約六至九個月才可達至九成康復。

較嚴重的情況是拗柴伴隨骨折,可導致踝關節移位,日後容易出現關節退化,必須以手術復位及內固定,並進行物理治療。還有在腳腕周圍多處地方發生的粉碎性骨折,需要開數個不同傷口來進行手術。如果關節面有塌陷,出現不平坦,或會令軟組織腫脹、出現水泡,甚至有機會傷口感染。

最嚴重的開放性骨折,即骨從體內穿過皮膚插出來,他指若只有一處地方骨折,約兩至三個月已可行走,但康復時間難預計,或需九個月以上才達九成康復。一般來說,拗柴後足部肌肉會出現少許萎縮,韌帶變鬆,因腳腫影響活動,容易令關節僵硬,減低足部靈活性及力度控制能力,導致易失平衡再次受傷。如拗柴後未有好好根治,容易出現後遺症,如腳腕的臼歪了,或會出現關節退化或影響走路,因此物理治療及復康訓練非常重要。

方欣碩醫生表示,Leanne針對臀中肌及足底肌肉進行側抬腿、單腳橋式等運動,可輕微改善受傷後的身體不對稱。

記者:鍾卓瑜

攝影:劉永發、鄭明川、蕭志南