男人最忌俾人話「唔得」。

香港八十後風景畫家黃進曦走上藝術之路,風聲雨聲之外,沿途還充斥着「唔得」之聲。但這位昔日「唔得」的畫家,在上周完結的Fine Art Asia聯乘Art Basel卻成了大贏家,作品被搶購一空,也成為藝術圈中人打卡熱點,被喻為「疫」市奇葩。

當年念中大藝術系,被藝術家兼教授呂振光狠批「你畫畫唔得」;畢業後某畫廊老闆來到他於火炭的工作室參觀,在他作品面前拋下一句「你啲畫唔得喎」。後來拜會香港著名水彩畫家江啟明,奉上個人作品集,前輩眉頭緊皺又潑了一盆冷水,「你啲嘢唔得!色彩理論唔得,構圖又唔得。」

黃進曦想不到,當年孤注一擲,選擇做回自己,用畫紙率性收藏風景與心情,最終殺出了一條青綠色的血路。「香港人終於見返顏色了。」某本地著名畫廊的總管如是說。

黃進曦最新趕起的那幅三聯大畫《扎山道》在眼前,畫下獅子山和大老山,山頂用了桃紅色。「因為桃紅色顏料仲有一大支,我想用咗佢。」他老實得可愛,謝絕無謂的穿鑿附會。他的風景作品介乎虛幻與真實之間,模糊又實在,猶如看宮崎駿的奇幻動畫。

他另一張作品《幻想的兜風》,把十架模型車入畫,在蜿蜒的山谷兜圈,猶如表達他最初的創作之路。

曾經刺耳又老實的聲聲「唔得」,如雷貫耳、萬箭穿心。害得黃進曦有兩年不敢畫畫,轉做概念藝術(conceptual art);後來為了令作品能夠打開當代藝術市場,他畫遊戲機裏面的「電玩虛擬風景」,所有選擇都是一種不純粹的計算。

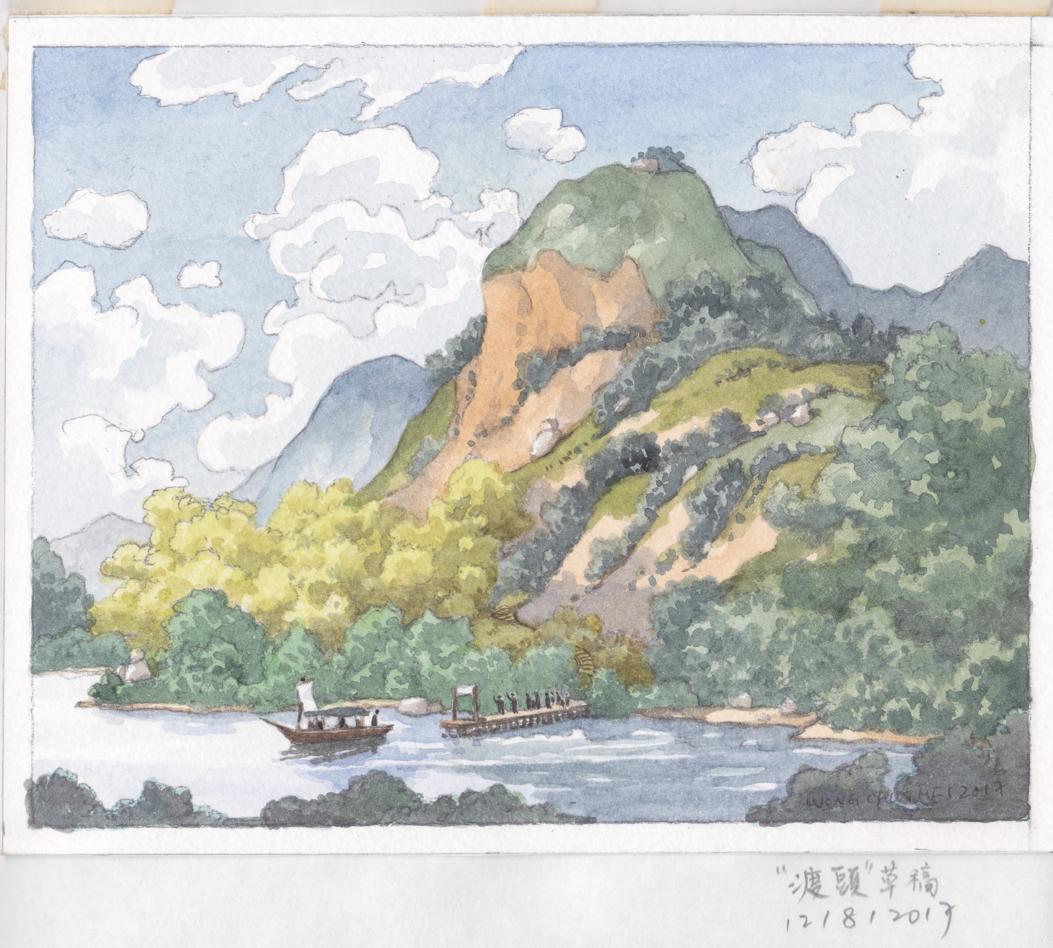

「其實最吸引我的,是畫真實風景畫,但風景畫家形象從來很老土,也未必搵到食。」經歷八年的迷失,2016年到了臨界點,黃進曦一次酒後,在七仔買了本閃令令行山書,帶着簡單畫具踩單車到烏溪沙碼頭,在帶甜的風裏遠眺八仙嶺,洋洋灑灑的畫了一幅又一幅寫生,讓他頓感治癒。

「當時我的創作越來越虛,也覺得好矛盾:為何我想畫風景,卻不停講求概念和gimmick?這種不純粹把自己排斥於風景之外。」從此,他決定誠實面對自己,不再計較別人看法,開展了踏青寫生之旅,首次去下白泥和烏蛟騰,「當時自己連地方名都未聽過,跟着路線去找書中美景寫生去。」巍峨的山、林蔭小徑,千姿百態。當微風吹過來,他感到時間流動,而自己是活着的。

「我好憎香港的石屎森林,因為我是個怕嘈吵的人,好少畫城市風景,我喜歡望住山景,觀察遊人與大自然的關係。」黃進曦記得,小時候跟着父母去茶樓飲茶,最期待的除了點心,就是在畫簿上塗鴉,他喜歡觀察、記錄。

他用畫筆遊歷風景,效法他最崇拜的十九世紀偉大英國風景畫家John Constable,為自己成長和熟悉的環境留下見證,繪出平和而溫柔的心靈風景。「香港的峻嶺、山徑、藍天未必是世上最美風景,但越熟悉便畫得越真誠。」黃進曦的作品受歡迎,或許是出於這份初心。他會頻密去同一個地方,發掘每次所感受不同的面貌,像83歲的畫家David Hockney,每天都戀戀家鄉的風景。

終於,黃進曦捕捉了風景,也捕捉到機會。

「每次做展覽賣到嘢,我開心之餘總是擔心冇下次。作為藝術家我沒有太多安全感。」這位雙魚座、上升星座是沒安全感的天蠍座的藝術家如是說,所以他創作之餘,還保持教職。

去年社會運動,今年武肺,荒謬事推陳而出,黃進曦自覺他從此創作和用色也不一樣了。「我發現自己不自覺地畫了許多夜景,以前那種風光明媚的景色畫不到,要到最近才能再畫朗日下的風景,但那些黃黃綠綠已經不一樣了。」

他畫過一幅《The Mist》,三名學生在他中學時天天經過的行人天橋被迷霧圍繞,霧的印象來自催淚彈。國安法通過當日,他畫了《無論是怎樣的城市,天都會亮》;還有漆黑中湖上倒影了滿天繁星的《The Lake of Stars》,靈感來自蘇東坡《行香子.述懷》那幾句,「幾時歸去,作個閒人。對一張琴,一壺酒,一溪雲。」

「經過去年,好難再畫返以前的顏色,好似所有嘢都唔再有咁大希望。疫情下大家困於城,捱過今年真的不易。」這段時間,黃進曦都窩在家避疫,無法繼續以前的行山寫生。然而他卻沒有停下創作,有時請女友開車到郊外,在車上來個快閃寫生;或者利用Google Earth尋訪世界各地,隔着螢幕寫生,更發起「孤高challenge」活動,邀請藝術家和素人參與虛擬寫生團。黃進曦感慨,社會不斷「建設」很多計劃,「舊時我以為風景是永恒的,但世情告訴我,沒有一道風景確保能永續。『今日唔知聽日事』加快了我收藏風景的速度。」

時代不等人,風景也不。

黃進曦畫過一幅類似浮世繪的作品,小帆船在狂風暴雨的大海中浮沉。這iPad作品的名字,用上了英年早逝的日本文學家宮澤賢治的詩。

「不要輸給風,不要輸給雨。」很多時,我們是輸給自己,活得潦草、人間失格。

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由受訪者及Gallery EXIT提供