【本報訊】馬鞍山郊野公園旁一條有70年歷史的古老礦村「馬鞍山村」,逾60戶村民今年中驚悉政府欲滅村賣地起豪宅,村民哭訴要求「不遷不拆」未獲回應。是次發展是本港歷來的綠化帶發展計劃中,最貼近郊野公園的一次,其中一幅將發展的村地與郊野公園距離僅得10米。村民促全港市民關注,因若今日批准拆村,恐怕「下一步就會搞郊野公園」。本報翻查發展大綱文件,更發現政府疑為發展鋪路,多年前暗中將馬鞍山村從「文化遺產」一欄中除名,環保團體及區議員促政府撤回發展計劃,亦呼籲港人共同反對滅村,阻政府「開一個最壞嘅先例」。

記者:馮智敏 林熊 周子惇

政府10月刊憲修訂馬鞍山分區計劃大綱,公佈在馬鞍山郊野公園綠化帶劃出8幅土地,其中3幅建公屋提供6,180個單位,1幅用作發展中密度私人住宅(9棟共1,040個單位),餘下4幅綠化帶土地則作社區設施用途。其中1幅佔2.73公頃將作私營發展綠化帶,座落於有70年歷史的馬鞍山村,該村村民多是上世紀50年代在馬鞍山礦場的礦工或其後代,一旦落實恐難逃滅村厄運。

「老竇舊陣時開山劈石,咁樣起咗個家,到𠵱家冇晒,就係為建豪宅。」63歲王伯是馬鞍山村礦工二代,原打算退休後在村內陪母度晚年,突然獲悉政府或收地起樓,深感不忿,但他感慨反問「咁我哋可以點?」91歲王母慨嘆多年前年馬鞍山村「乜都冇,得個山頭。」不論居所和農田,全由做礦工的丈夫與她用鋤頭一步一步,逐小親手開墾搭建,即使62年溫黛襲港幾乎「成個屋企吹走晒」,大家仍堅持重建家園,未料現在卻面臨滅村。

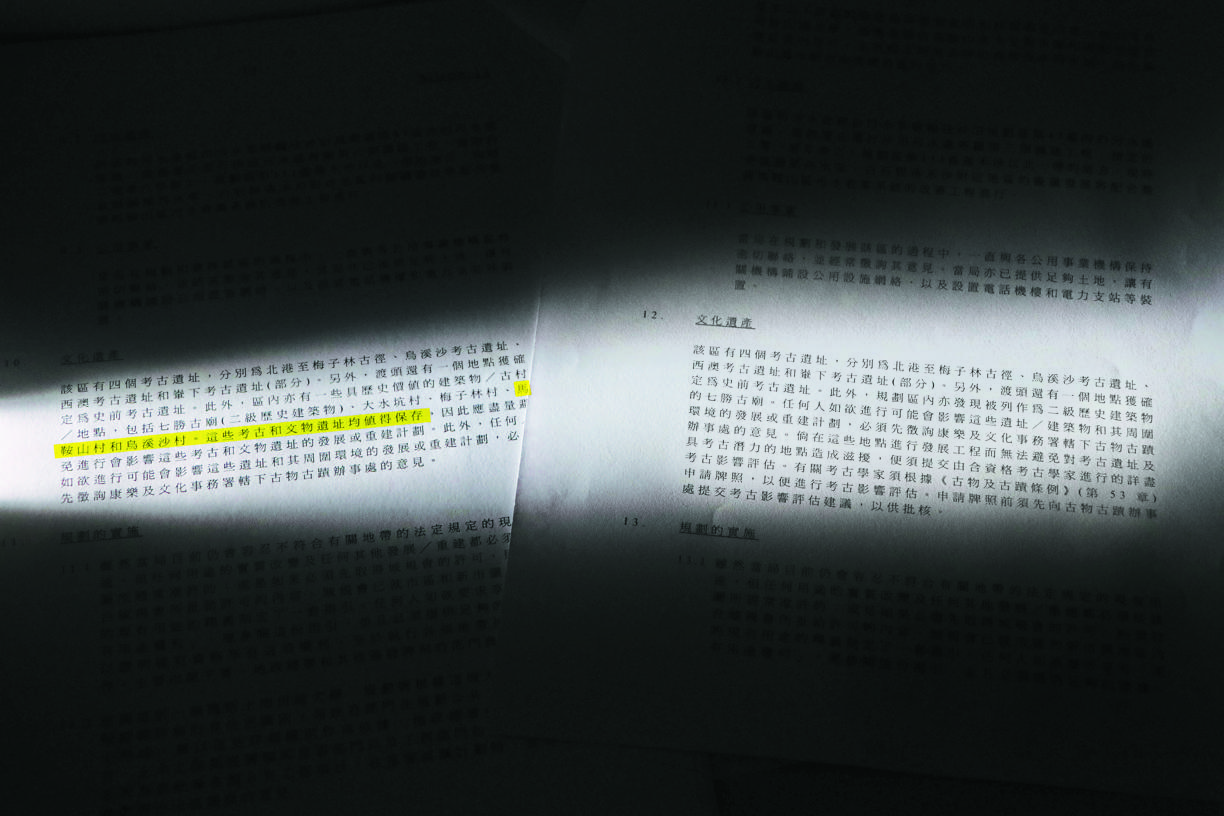

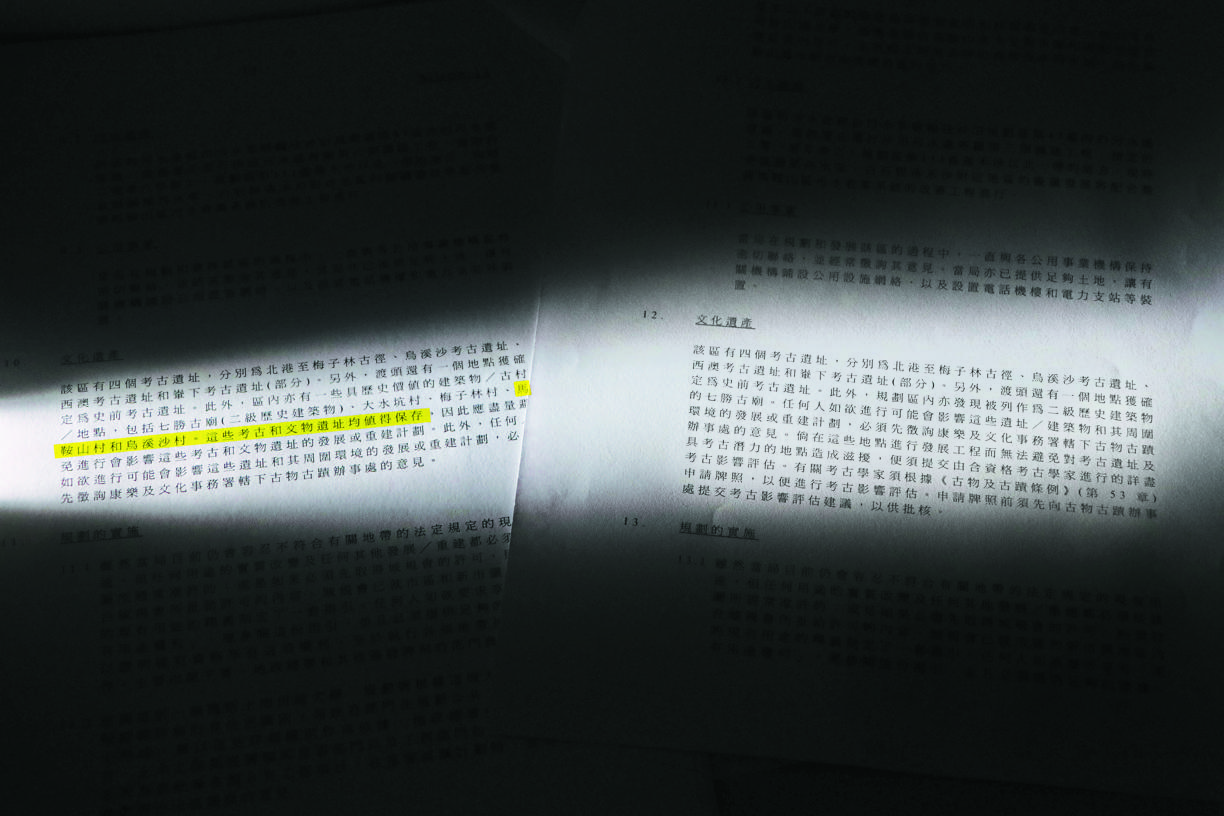

馬鞍山村又稱礦村,現仍存多個礦洞,以及獲評定的三級歷史建築的信義會恩青營建築群(包括昔日信義學校、恩光堂、幼稚園等)。翻查馬鞍山分區舊計劃大綱,自2002年城規會文件內「文化遺產」一欄,將馬鞍山村、七勝古廟、大水坑村等共5個地點,曾列作「區內具有歷史價值的建築物/古村/地點」,表明應避免進行影響這些地點的發展。惟至2009年5月刊憲的大綱,馬鞍山村及其他古村突然在「文化遺產」欄目內離奇被剔除,只剩屬二級歷史建築物的七勝古廟仍有紀錄。同年底新鴻基就為其位於馬鞍山村對上一個豪宅地盤,計劃修建馬鞍山村路。

至2015年特首梁振英年代,傳媒首踢爆政府打算在馬鞍山綠化帶搶地明益發展商,之後計劃一直無影,村民一度誤以為可在村內安享晚年,但今年中卻從區議會得知滅村起豪宅計劃,10月刊憲,本月16日已是諮詢最後限期。

「晚晚瞓唔着,一醒咗就諗住第日唔知點。」86歲高婆婆大半世在山上安居樂業,不敢想像離村後的生活。高婆婆長子激動表示,母親只想守住祖屋,「一磚一瓦都係我老竇整,全部都有價值!」「𠵱家話要滅我條村,乜嘢都冇講!」高生指大部份村民共識是不遷不拆,但為政府至刊憲前都無向村民諮詢,更遑論討論收地安排。村民只能發起聯署及滿山掛上「為建豪宅 破壞郊野」等標語,望能喚起公眾關注。

沙田區議員容溟舟認為,馬鞍山有其他地更適合發展,政府卻堅持在山上建屋是捨易取難。他呼籲市民在諮詢期結束前向政府提出反對。區議員陳珮明亦關注若今次批准拆村,郊野公園會很危險,「日後每一處都可以進攻,所以呢個第一關我哋要守住。」「我覺得係試水溫,藉發展郊野公園邊陲嘅用地試探市民反應。」本土研究社成員陳劍青認為其中一幅將建成儲水設施的馬鞍山村地,與郊野公園距離只得10米,是歷來最接近郊野公園的發展計劃。他批評政府的發展越踩越入,最終恐再借勢發展郊野公園。民主黨發展政策發言人林卓廷則推斷,政府悄悄刪走馬鞍山村的「文化遺產」闡述,是為拆村建屋刻意鋪路。

地政署回覆指馬鞍山村不屬私人土地,現已展開法定規劃程序,正就大綱圖諮詢公眾意見,又指發展目前仍屬改劃土地階段,故須在計劃獲核准後,才會開始登記受影響住戶等工作。就政府刪去馬鞍山村的「文化遺產」闡述的原因,規劃署沒有正面回應,僅表示馬鞍山村的位置不涉及法定古蹟。