有幾個坪洲街坊,沿着橫水渡連結長洲、梅窩、坪洲及芝麻灣四島,召喚島民與藝術家,準備舉行具備藝術活動及文化展覽的導賞團:一連三日的「船到橋頭生活節」。想將各島獨有的文化、生活方式和島民趣事帶給大家。不過疫情反彈,原定於12月4日至6日舉行的活動延期,我們先來個跳島前哨,看看島民是如何生活的。

陳俊傑六年前搬入坪洲,開了賣雜貨小物的「陸日小店」,太太May是公共空間研究員,兩公婆跟住在坪洲的藝術家葉啟俊發起「船到橋頭生活節」。其實島民喜歡安靜的生活,他們未必喜歡變化,想變的都搬到市區生活去了。

島民生活,最緊要準時。手提電話內置船期表,熟悉不同路徑繁忙時間人流,準確計算抵達碼頭時間,因為一旦走船便要等一小時。所以做遊客的,切忌忘我一字排開聊天打卡阻住條路。藝術家葉啟俊有工作有會開才會出城,疫下用Zoom開會,足不出島,只是每周一次乘橫水渡去長洲做針灸調理身體,「長洲醫師知我船期,會就時間安排treatment。」貼心服務,真係離島居民先有嘅默契。

在大鴉洲長大的吳文傑,是工程公司的老闆。他現在住在長洲,每朝5點幾起身,搭6點幾的橫水渡去梅窩的公司返工,校啱時間就去不同島如坪洲、長洲、蒲台島巡視工程,正宗環島遊。

「我本人不太喜歡市區,烏煙瘴氣,出去就頭痛。」對上一次出城,係10月去九龍換身份證。

吳文傑1971年左右首次坐橫水渡,覺得「乜咁大隻船?」往後天天乘船去港島返工同讀夜校,晚上又乘船回來睡覺,每日三四個鐘在船上度過。橫水渡的變化,他日日看在眼內。「中英聯合聲明的年代,大嶼山冇工程的。好多島民都出城工作。整個大嶼山啲人,買米買嘢買糧食都坐船去長洲。成隻牛成堆豬接上船,你見過未吖?」

那時候的橫水渡還未有雷達,船員靠看羅庚辨方向,春天,霧大,船外甚麼都見不到,靠船員在船頭打銅鑼,提醒周圍有船喺度。「試過突然見到有隻船頭在船腰出現,嚇死我呀!基本上全船啲人都幫手睇住,睇到似燈似船就會叫:睇住。」一眼關七坐船法喺八十年代隨着雷達普及而消失。

「這條線蝕本的,400人的船,每程載100人都不夠。」想叫他在船上行來行去影mood shot,佢耍手擰頭,「唔好啦,隻船好多人識我!」每日一樣的街坊,搭同一班次的船,來往同一個島,恍如島民生活的延伸,「這裏(島民)的鄰里關係是個個都識。誰人吵架,誰人朝早倒瀉屎,未夠9點街坊都會知道,我們沒有私隱的概念,大家都知道大家的出生背景。誰耕田,誰是漁民誰是苦力,一路走來都冇秘密。」我們嚮往的鄉郊人情味,其實即是大家朝見口晚見面,「若不是有橫水渡,我哋根本去不了其他島,然後就出晒市區工作了,個世界可能又唔同喇!」

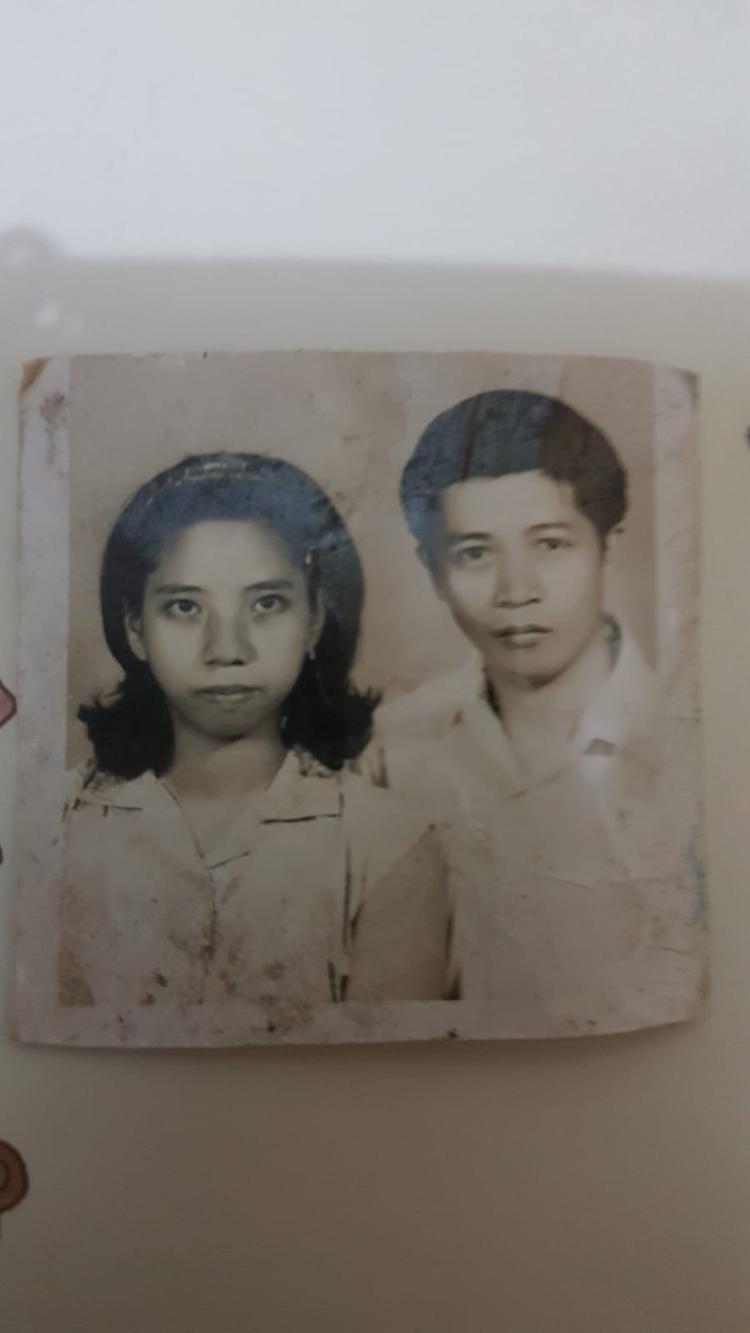

「你哋想結婚咪結婚囉。」那是1967年11月和嫂生日,她帶男友阿和回佐敦見爸爸,十日後,就過好大禮、做好長衫,將和嫂丟上橫水渡嫁到梅窩,閃婚。和嫂細細聲說:「那年剛好暴動呀。我爸怕不知會否走難,好似共產黨、日本仔時般走散了。他想我有人認頭,跟人躲到梅窩就算。」正所謂過咗海就神仙,當年的梅窩被視為隱居避難好地方。

和嫂從此跟和叔在梅窩種田,八十年代起,二人用木頭車載上百幾斤菜,走半個鐘斜路到碼頭,將菜送到長洲賣。和嫂說:「嗰陣時梅窩個個都自己種菜,冇人同我買菜。」一過,就是四十年。

和嫂今年七十多歲了,去年和叔退休,田地本要荒廢。兒子看着由細養大自己的田變得一片荒蕪,不忍,執起泥耙又復耕,和嫂開心落田摘菜有細藝。過去每周兩三次,推百幾斤菜出長洲賣,變成一星期唔知有冇一次,收成二三十斤菜,都晨早5點半去梅窩碼頭,搭頭班船去長洲。和嫂坐在橫水渡前排窗口位,笑嘻嘻食自己帶來的番薯,「呢個位我坐咗三十幾年喇!」同船還有兩個賣菜同賣草藥的街坊,「以前地下一層塞滿菜,塞到上二樓!而家得返我哋,有時得我自己去咋。」

和嫂用黑布將運菜的木頭車包得嚴嚴密密,我們想揭起一點拍攝新鮮本地菜都唔得。梅窩6點開船,6點40分抵達長洲,推住車的和嫂行得好快,7點鬆啲街市開檔。梅窩特產白菜心、小白菜、小蘿蔔、甘蔗同香蕉,都未攞出嚟和嫂已被街坊團團圍住,9點15分,幾十斤菜清到一條不剩。我們推着吉車走在碼頭旁,和嫂特意留下一束白菜心畀我,竟有街坊衝過來,以為仲有菜賣,「哎呀唔係呀?咁快賣晒嗱?」街坊失落。「本地種,好有菜味,唔係成日見到佢,今朝嚟晏咗就賣晒。」我們終於明白,本以為幾十斤菜,梅窩都賣得完吧,和嫂為何堅持出墟,她說:「有得出墟(長洲),見吓街坊見吓朋友,都好開心呀。」

近月大家抗疫疲勞,報復式去離島郊遊。大家一路打卡排隊食名店,路上人多擠逼,搞到單車都踩唔到,居民們叫苦連天。好多人都問,你哋仲搞個如日本「瀨戶內海藝術節」的活動引人踩島,係咪倒米?正好相反,他們就是想讓大家看到,這裏切切實實是許多人生活的地方。

陳俊傑說,一開始他們都幻想這是「瀨戶內海國際藝術節」,但一直做下去發現兩件事本質已不同,「瀨戶內海的小島本就變了老人島,需要活化幫助;但香港除了芝麻灣,幾個島都人滿為患,我們反而想重新發掘,這些地方有甚麼特別的文化,島民如何生活。」讓大家反思,唔係入人屋企打卡食飯就走咁算數。「如坪洲有音樂表演,但不會在外面大街舉行,反而在北灣一個要行20分鐘的地方舉行。我們請街坊展示他們的島民生活,不是在外地請個名藝術家造個雕塑畀大家影相。我們叫做生活節,不是藝術節。其實都係想大家深入了解地方特質同特色,希望你們可以好似探朋友,入屋除鞋那樣的尊重而已。」

記者:陳慧敏

攝影:果籽攝影組