來自非洲南部津巴布韋的Innocent Mutanga,是香港非洲中心的創辦人之一,但這只是他眾多身份的其中之一,他曾是無家可歸的露宿者,也是首位成功入讀本地大學的難民,是香港中文大學人類學系畢業生,現時更是前途無限的投資銀行分析師。以上所有,全都在他2013年來港後發生……

「我喜歡香港,當中最特別的是,任何人也可以是『香港人』。這裏接納任何人,包括同性戀者、黑人、印尼人、白人等等,大家都可以成為香港人。」現年28歲的Mutanga說。

這位天之驕子,中學畢業即獲美國政府頒發獎學金赴美國攻讀精算。2013年暑假,他回到大選前的津巴布韋,參與了教育基層投票權的公民運動,被當地中央情報組織的秘密警察綁架。在超過5,000人失蹤的情況下,當年21歲的他僥倖逃脫,帶着25美元來到可免簽證入境的香港,尋求庇護。

Mutanga說:「我記得當年踏出機場,不知道可以到哪裏去,有人跟我說去重慶大廈吧!尖沙嘴(地鐵)站E出口便可到達。」重慶大廈成為了他第一個落腳點,雖然只住了三個月,但到現時仍是他的生活重心,一星期來三次,吃飯、見朋友或剪頭髮,「有些棘手的是,在香港很難找到懂得剪我這種鬈曲頭髮的人,我需要多點勇氣,才能讓髮型師為我理髮。」他說身處重慶大廈讓他感到安心,大家都很親切,有家的感覺。他不時會帶領重慶大廈導賞團,希望大家第一身接觸當中的少數族裔香港人。

工作和生活重心在尖沙嘴和中環,但卻選擇在天水圍居住,目的是利用交通時間,提醒自己閱讀,更重要是可以捉緊城市脈搏。Mutanga打趣說:「鬼佬(白人)就算不明白香港文化,只要鍾意食叉燒飯,便可以在這個社會生活得很好。」但他沒有這個優勢,「所以我要明白本地文化,了解社會,因此我選擇住在天水圍。我尊重住在跑馬地的人,但我不認為他們身處的位置,可自然地感受到香港社會是怎樣,大眾關心的是甚麼。」

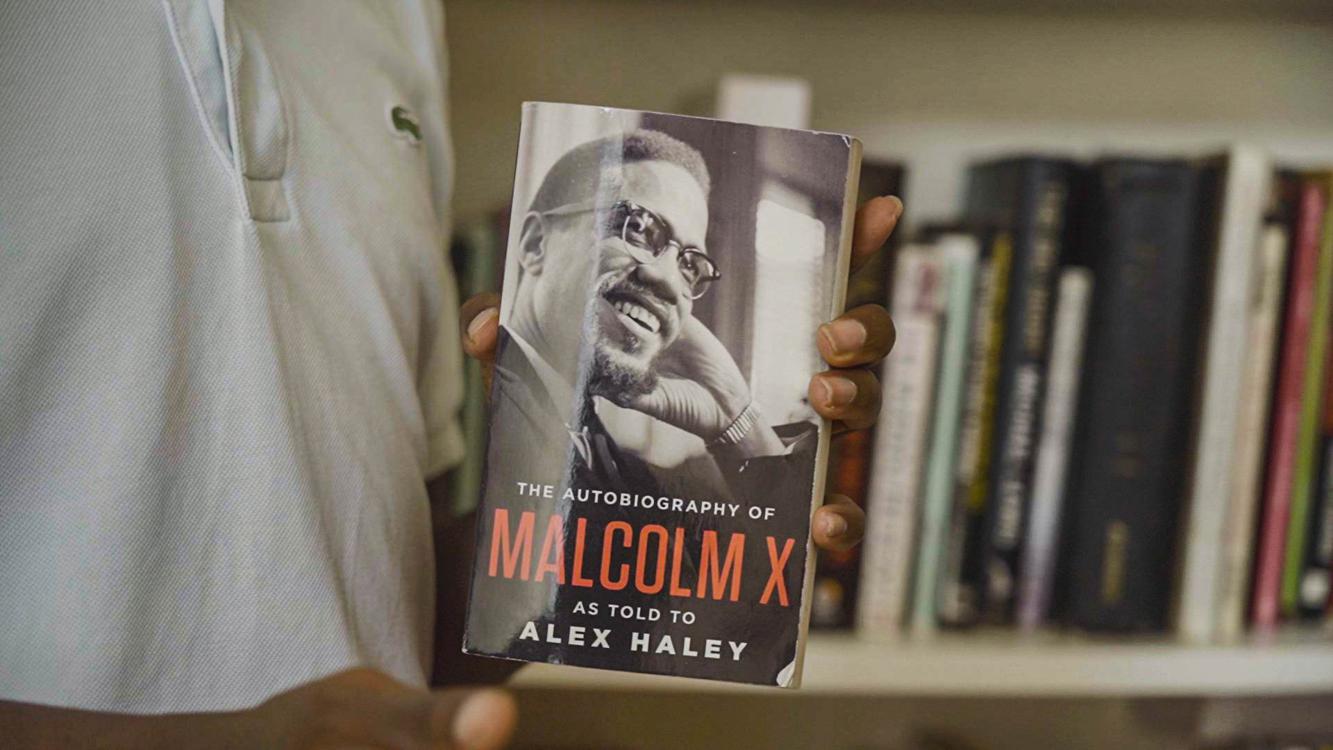

Mutanga直言跟大部份外國人一樣,對香港的第一認知和印象,都是透過成龍的電影,但始終和現實有出入,「我以為自己會看到悍匪或警車追逐匪徒。但不幸地,我來到香港才發現,香港人不太喜歡成龍,我會把喜愛成龍這件事,停留在娛樂的層面上。」為了真正了解香港,他到公共圖書館打躉,透過閱讀去認識香港歷史、經濟、文化和地理,「那時我經常去油麻地和尖沙嘴圖書館,令我比較有競爭力或優勢的,便是認識香港,甚至比本地人多一點點。」

這份融入本地的執着,令他成功取得獎學金入讀大學,甚至取得留學生工作簽證,成為中環上班族,任職投資銀行分析師。「最初來港我是一名絕望的露宿者,如果從社會等級來看,我是社會的最底層,甚至低於地下。作為一位非洲人,我的人生經常被看低,所以我學習到,如何去看事物的實際價值,人的核心價值是甚麼,如何在不理想的環境生存。我認為這些都是很美好的經驗,讓我在未來成為更好的人。」

在關鍵時刻來到香港,親歷2014雨傘運動和2019反送中運動,他慶幸看到香港的轉變。「我原本不認為香港人可以如此有政治思想,但親歷傘運後,便知我的想法錯了。」雖然Mutanga指出,除非被極權殺掉,津巴布韋的抗爭者不會離開家鄉,直到勝利及獲得想得到的,所以當初他不太理解香港人那種兼職抗爭模式,周一至五可把訴求埋藏,周六日才出動。但他觀察到當中有轉變,「由只是周末抗爭者,到周末加平日的午飯時間,到現在有不少全天候抗爭者,這是一個有趣的進化,這個轉變頗能激發我思維。」

轉變對Mutanga來說是機會,是一個時機去擁有更多。香港人的抗爭,埋下了他心內重塑黑人形象的種子,他希望由香港擴展到全亞洲,再挑戰西方根深柢固的黑人奴隸形象,「在西方,想改變黑人形象非常渺茫,但當我來到香港,感到這裏對少數族裔比較有同理心,是一個好的起步點。不過慈善機構經常展示非洲小朋友滿面蒼蠅的悲慘模樣,把非洲人塑造成不能自己解決問題,要被救濟才能生存的形象,顯然這不是事實。」他希望可以把非洲真實的一面呈現給大家,改變黑人等如捐贈的想法,所以他以自負盈虧為大前提管理香港非洲中心,向所有捐款說不。

「我希望黑人能得到平等的尊重,不單止在香港,甚至中國、日本、韓國和台灣。」他在中大認識了當交流生、來自日本的女朋友,同樣在日本及香港致力關顧難民社區工作,「我們有一個計劃,希望在兩年或三年後,可以在日本建立一間非洲中心。」Mutanga說。

上年津巴布韋獨裁總統Robert Mugabe離世,新政府上場後,Mutanga不再是被迫害目標,去年聖誕節終於與女朋友平安地回國探親。他表示,未來仍會選擇留在香港,「我無法解釋,到底香港和津巴布韋哪個地方才是我的家!對我來說,家便是有特別聯繫的地方。父親早逝,自小居住在不同城鎮的親戚家中,我在香港生活了差不多七年,這裏是我在一個城鎮停留時間最長的地方。我正在香港扎根,情感上我也把目光放在香港。我認為在這個時刻來到香港,像是有一個任務。」

記者:鄭汝翹

攝影:林亦、洪輝進

部份圖片由受訪者提供