利雅博點了杯黑咖啡,杯裏的色調很黑,他戲謔自己仲黑,堪稱影壇「黑仔王」。「當年我做HAF(香港亞洲電影投資會)董事,2013年HAF因為沙士做唔成;到我當上HKIFF(香港國際電影節)協會總監,便遇上世紀疫症,2020年的HKIFF是44年來史無前例地取消,日後請我做嘢真係要慎重考慮。」利雅博搖搖頭,無奈地笑說。

電影節本來由今年3月延至8月,但天氣不似預期,現實不跟劇本,最後還是要取消,只能在特備節目CineFest跟觀眾有限度見面。花了至少五年時間、與Italian Cultural Institute in Hong Kong共同籌備的「百年費里尼」活動,也因疫情反覆而縮減規模。

「費里尼(Federico Fellini)這位大師,是一代香港電影人的啟蒙宗師,包括我。適逢大師100周年誕辰,全世界都在做他的回顧展,我們本來是最早一員,現卻成為今年壓軸。」戲迷本來有機會在大銀幕上重溫廿多齣費里尼經典作品,但武肺第四波來襲,12月2日至15日所有電影放映取消。另外在PMQ還有展覽,展出幕後工作照、劇照、電影海報及手繪畫作等,只是有些博物館級藏品,因疫症大流行未能送達香港,原本計劃從意大利請來主持講座的專家,最終也不能成行。

「《八部半》、《大路》、《花街春夢》等都是經典,但我印象最深刻的是1973年的《想當年》(Amarcord),說的是戰時導演家鄉的故事,裏面每一位小朋友都是費里尼童年的影子,電影更是他成長的紀錄,並摻雜了法西斯年代意大利的生活面貌。對上一次我在戲院看是1974年的倫敦,最近在大銀幕重看實在感觸良多,轉眼竟過了近半世紀。」

曾有人提議疫下把電影節全搬到網上進行,利雅博也有跟同事討論過,但最後還是決定網上網下配合。「一張戲票,一半錢是看電影,一半是買觀影體驗,關燈後大家一齊經歷電影的magic,是在家中不能媲美的,排隊入場也是體驗一種。」

從馬戲、雜耍、喜劇、漫畫、廣播才到電影,費里尼許多作品都反映他對雜耍和馬戲的迷戀。他曾說:「我是一名小丑,電影就是我的馬戲團。」

相對於67歲的利雅博,卻很早已認定了電影為獨沽一味的事業。不對,應該更早,由祖父到父親到他,三代都跟電影密不可分,利家公子早注入電影DNA,更形容自己是「天生電影人」(born into movie business)。

利雅博是利氏家族中低調一員,利希慎是他的太公輩,他稱利銘澤為大叔公,三叔公是利孝和。

利雅博父親利秉璋在娛樂戲院、利舞臺、都城戲院工作過,利雅博自小就跟着爸爸看盡中外多不勝數的電影,連粵劇電影也不放過,兩三歲人仔就坐超等的「飛機位」(兩張椅柄上的位置)看花花綠綠的銀幕在躍動。「印象深刻是第一齣跟父母入戲院看的《八十日環遊世界》(1956年),還有工人帶去環球戲院看《火網梵宮十四年》(任劍輝、芳艷芬主演,1958年)。」當年利秉璋引入無數西片,鐵金剛的名字也是他取用。

利雅博電影入血,到英國念書五年,所有假期並沒有選擇回港,而是到爸爸朋友的電影公司打工,親眼見到「偵探小說女王」 Agatha Christie到攝影室看《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)試片,還有差利卓別靈親自做配樂工作。當時英國電影業相當蓬勃,青澀少年遙遙看望兩位老人家蹣跚的身影興奮莫名,但從不敢打擾。

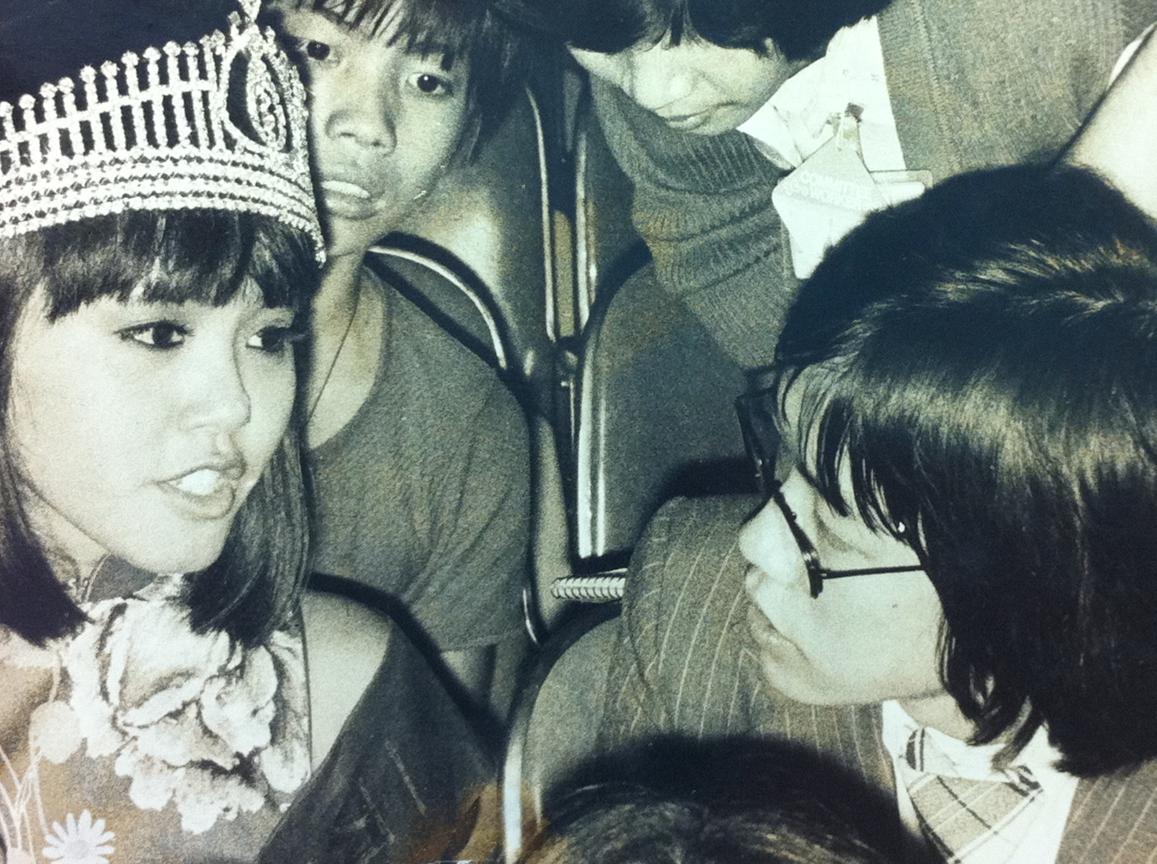

利雅博回港後第一份工是當記者,當年香港的英文報章有《南華早報》、《虎報》和《星報》,他記得在被喻為報界少林寺的小報《星報》當一腳踢的記者,他的工作日常是採訪完來港宣傳《中途島戰役》的導演連同主角Charlton Heston,再報道碧麗宮夜總會開幕,轉頭又坐上小艇到山旯旮的荒島報道謀殺案;參與完衣香鬢影的香港小姐競選,又跑到維園採訪香港網球公開賽,然後出版毛澤東逝世的號外,那是1975至1979年衝鋒時光。

1979年,利雅博正式加入嘉禾電影,一股新浪潮令香港影視界經歷黃金時代;2003年至2017年他一直在英皇電影工作,參與製作了20多部電影,也有參與集團在中國內地和香港擴展的院線業務。

利雅博記得,1977年香港開始舉辦國際電影節,每年既有外國策展人來港看「外國看不到的華語電影」,也有不少內地電影人來看「內地看不到的海外電影」,香港就像一個自由開放的平台。但觀近十多年,香港被指「電影已死」連同自由表述的空間都似越來越窄。看今年台灣金馬獎頒獎禮就看得頗心酸,以去年香港反送中示威為題材的《夜更》拿下最佳劇情短片,但在香港能放映的戲院不多,更多香港電影因為海峽兩岸關係緊張而拒絕參賽。

疫下香港電影市道更面對嚴冬,不少資深電影人甚至要轉行。利雅博又如何看待「港片沒落」之說?

「我永遠是一個樂觀的人,做電影一定辛苦,但現在未必最壞。電影由很多部份組成,現在秩序可能亂了,但淘汰和整合之後,或許會逼香港人想更多新嘢,開一道新的門路。」

電影人或許都會詩意一點,利雅博續說:Every cloud has a silver lining(每朵雲都有一條銀邊,比喻日子看起來難過,但曙光總會出現)。這位資深電影人,如此寄望香港電影前景。

「西九都有戲曲中心的時候,何解香港沒有一個電影節專屬的電影中心?像多倫多有Bell Lightbox(多倫多電影節燈箱劇院)、柏林有電影宮?」利雅博自問自答,認為在政府觀念上,電影是很商業和成熟的工業,所以西九策劃時,也沒特別建造電影中心,他認為電影節永遠都要向外租場地,寄人籬下。

業界包括利雅博曾多番建議將電影資料館、電影圖書館及劇院整合,把大會堂低座改為電影中心,但一直只是癡人說夢。

「我覺得幾荒謬,香港有輝煌的電影歷史,甚至有東方荷李活之稱,但連電影中心都無,實在講唔通。」利雅博說。

日期︰即日至12月13日

地點︰PMQ元創方(中環鴨巴甸街35號)

採訪、攝影:鄭天儀

部份圖片由受訪者及香港國際電影節提供

場地:富衛1881公館