查冊不是記者專利,民間的研究組織亦經常用到這些公開資料,本土研究社成員陳劍青認為,政府收緊公開資料的查閱,最終目的,是令記者和民間無法進行調查和研究。「無咗查冊,就好似整盲你一隻眼咁!」

本研社過去做套丁、棕地等研究,經常用到各類型的查冊,「例如我哋喺套丁研究中發現有離岸化嘅情況,通過查冊核實,可以向公眾揭示有呢種新嘅違規玩法」。又例如早前到新界考察時,他見到有人破壞土地,查車牌後就知道是甚麼人惡意破壞。

他們研究的項目,都是關乎公眾知情權和公眾利益的,在新界西魚塘研究中,他們甚至花了幾萬元去做土地查冊,發現四成私人土地由四大發展商持有,他說若非查冊,根本完全不能知道真相。查冊重要,但查冊的條件過去一年卻由政府「龍門任搬」。

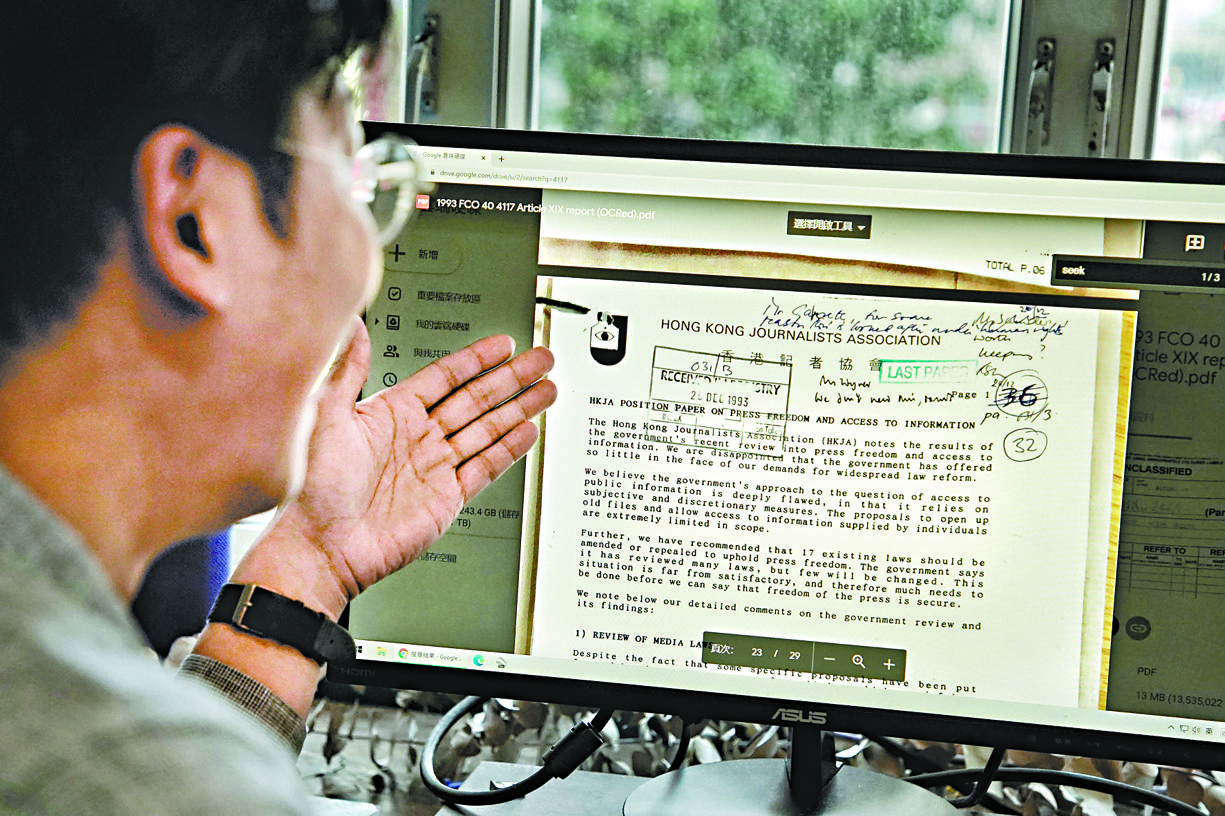

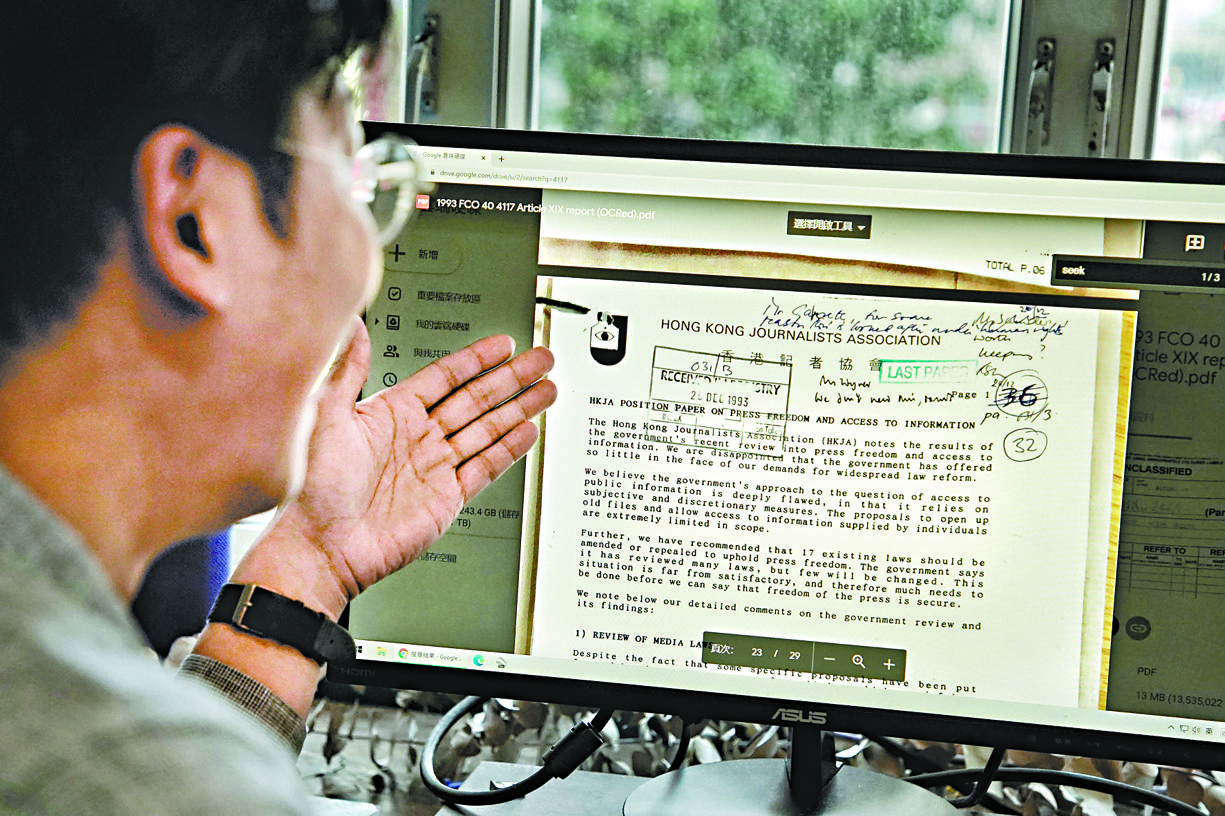

陳劍青從英國解密檔案中,發現1997前記協曾委託一個名為Article19的國際組織做研究,研究報告建議港英政府訂立《資訊自由法》,以免97後中國以國家安全為由,威脅香港的新聞自由,可惜當年港英政府並無接納建議。二十多年過去,研究中的建議沒有實踐,憂慮卻變成事實。

《資訊自由法》主要是用於保障市民的知情權,規定政府需要定時公開資料,並要求當局在必要時需在「公眾利益」的前提下公開保密的檔案。

劍青認為立法的責任在政府身上,「如果早幾年已立法,今日就唔會任意畀人改查冊嘅條件,不過,如果今日立法,呢條都只會係惡法,畀政府界定某啲資料絕對唔可以用某種理由去查,絕對有可能變成『資訊封閉法』」。