在《蘋果日報》寫文章,叫讀者戒掉新聞癮,總有點不好意思。

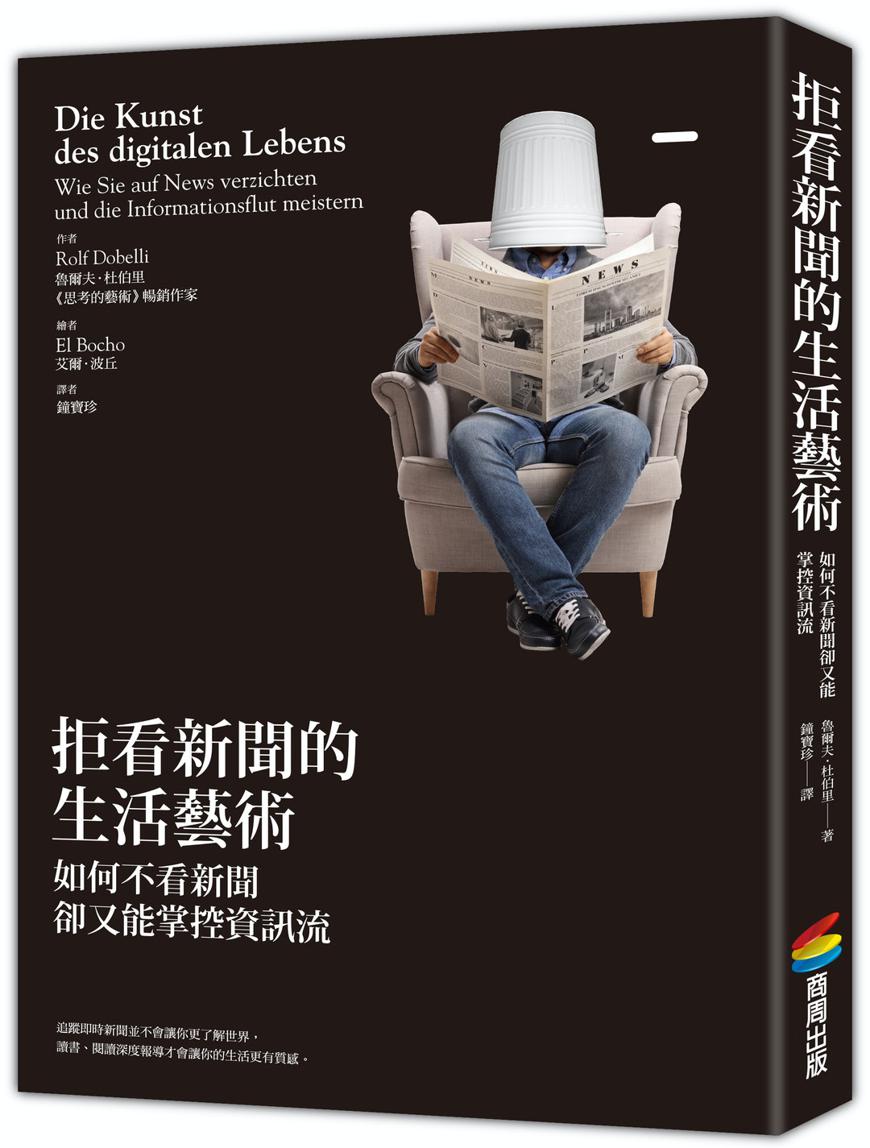

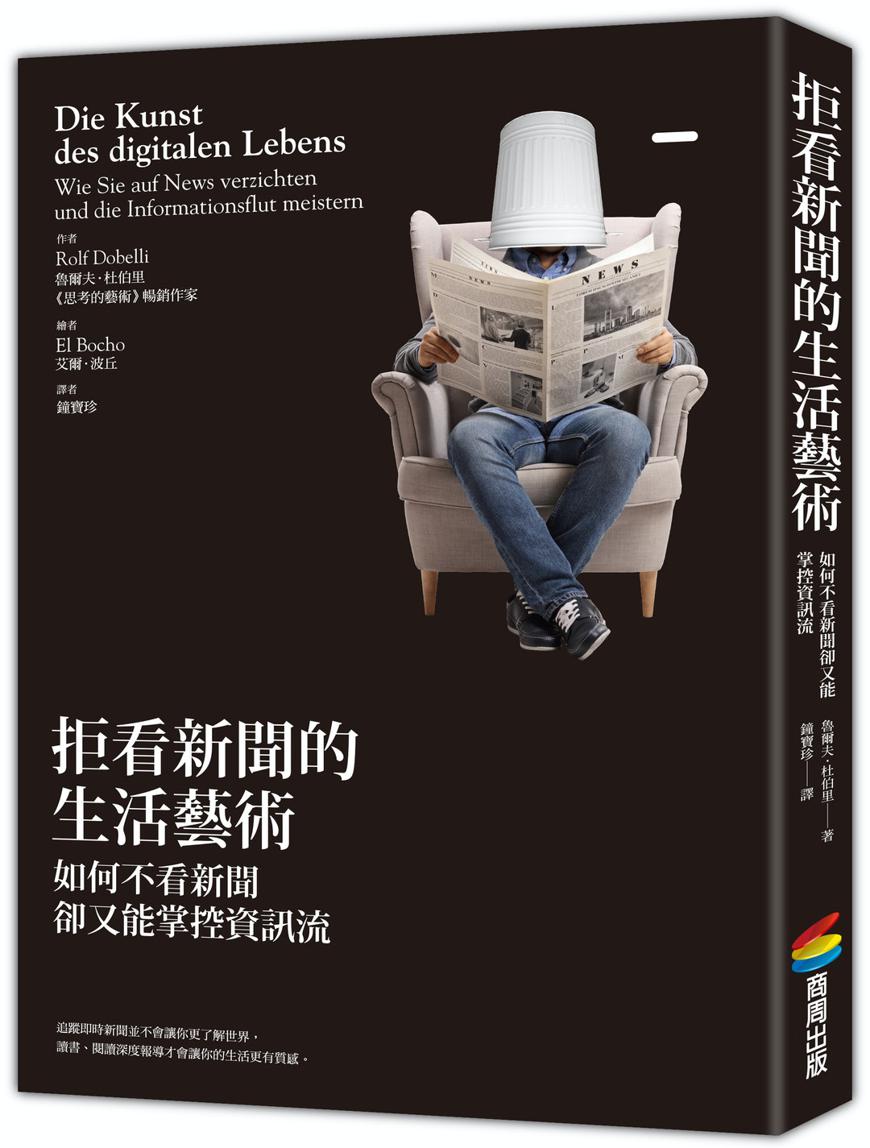

我一星期寫四篇時評,一篇書評,三個直播節目共五小時,準備時間約三小時,再加上兩個podcast及兩段錄影評論,還有本地及外地傳媒訪問,各位一定認為我是個活在大小新聞資訊中的人,因為要搶先一步知道有甚麼大事發生,掌握內幕,以及弄清事情的來龍去脈。其實剛好相反,告訴大家一個秘密:我不會定時看電視新聞頻道,瀏覽新聞網站及網上新聞直播,日常生活大部份時間是刻意同新聞隔離,會看足球、看書、Netflix節目、電影,同朋友見面及辦活動。因為我發現自從去年6月開始,只有十多頁的書本序言已無法看完,也無法看完一份超過30頁的報告書,不知不覺間原來自己的專注力出現了退化。今年初偶然機會下看了一本書《拒看新聞的生活藝術》,原作是德文《Die Kunst des digitalen Lebens》,因為以前看過作者Rolf Dobelli的《思考的藝術》,所以在書店即拿來翻翻,「打書釘」已經看了三分一,買下拿回家即晚看完,因為實在太有共鳴了。

作者認為現代人花了太多時間在新聞上,產生了大量後遺症,而其中一個剛巧就是發生在我身上的「專注力衰退」。「思考需要專注,專注需要不受干擾。你一旦打開新聞這道湍急水流的閘門,專注力就會在瞬間被沖走。新聞會讓你變成一個膚淺的思考者,不僅如此,它還會損害你的記憶。」我們在閱讀時進入專心的狀態,才能將看過的東西記住,而你至少有10分鐘時間投入,如果提供的時間不夠,你的大腦將只能從表面粗略地處理資訊,無法儲存。所以為甚麼我們對上星期看過的新聞,只有模糊記憶,問題是大家為何仍然熱衷於消費這些沒甚麼「養份」的東西呢?

因為媒體是用演算系統來探測到甚麼的圖像或影片,最能擊潰我們的意志力,令你無法抵擋地一路看下去。這套演算法會不斷進化,而你的意志力則不斷受削弱,最近fb推給我的全是可愛金毛犬萌爆短片,每次掃news feed就是一場搏鬥,掙扎着究竟應否看下去?書中提到一個叫「意志力損耗」(willpower depletion)的現象,「假若你的意志力一開始就耗盡了,你將缺乏足夠的毅力去執行下一件需要韌性與魄力的任務。神經生物學家羅及基(Kep-Kee Loh)以及東京大學的研究員金井良太則都確認了以下的結論:一個人越常同時消費不同類型的媒體,前扣帶迴皮質(anterior cingulate cortex)的神經細胞數量就會越少。這是我們大腦內部掌管注意力、道德思考與控制衝動的部位之一。」

由於自己手頭上的工作,是需要專注力去思考及意志力去執行,所以我決定戒掉新聞,但這不代表完全不看,而是將主動權掌握在自己手上,例如美國總統選舉,資訊很多,跟我最有關是兩人對華政策,於是我便主動去找尋相關新聞來看。至於那些萌爆金毛犬短片,就不會再看了,因為自問是鬥不過專門挑戰意志力的演算法。

劉細良