參觀聖堂可說是歐遊的指定行程,其實全香港共有40間天主教聖堂,連小堂及禮堂更達100間,但又有多少人會駐足欣賞,這些存在於社區中的本地聖堂呢?林社鈴執事是第一代到英國深造古建築保育的建築師,亦是香港天主教教區的神職人員,今次記者在他帶領下,欣賞本地聖堂之壯麗。

穿過半山的明愛中心和高主教書院,來到了隱藏在大樓和樹林中的聖母無原罪主教座堂。林執事分享:「尖拱、玫瑰窗、飛扶壁,都是歌德式及仿歌德式的建築特色。我們覺得這建築物順眼和漂亮,因為它合乎了黃金比例。」

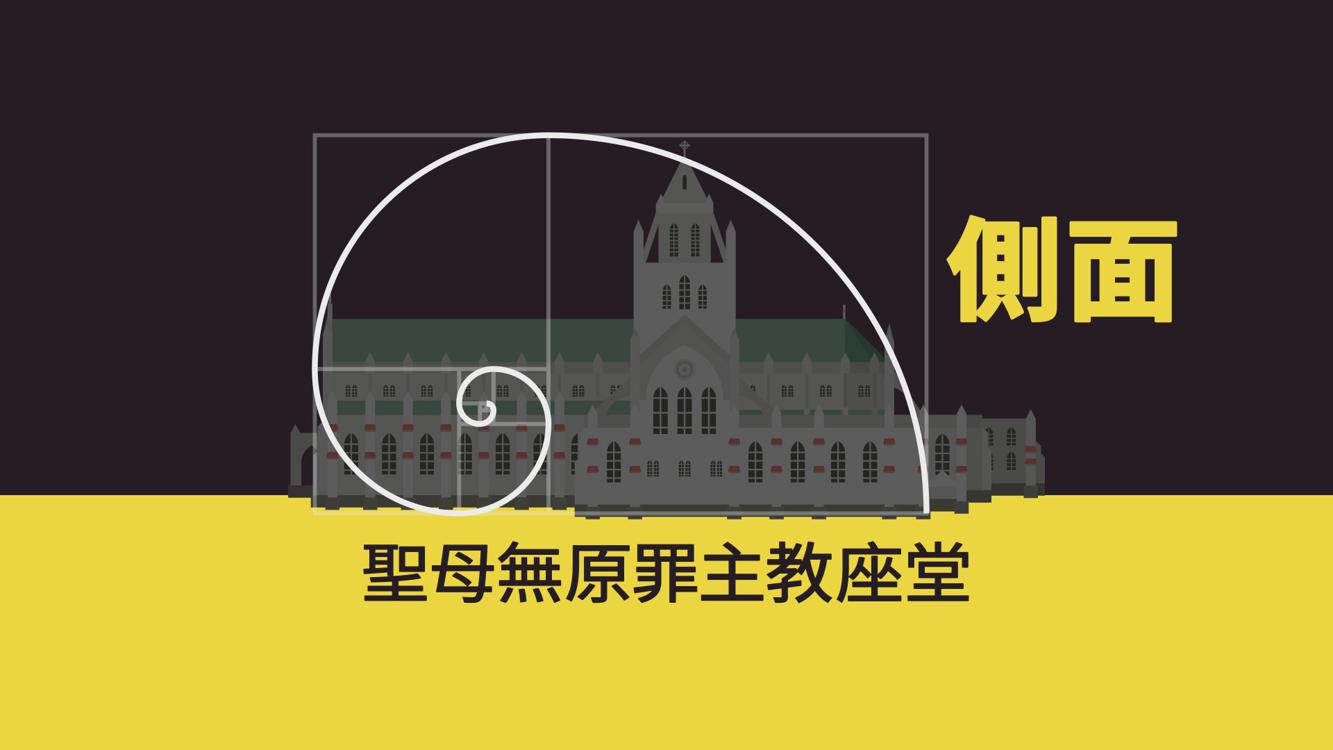

黃金比例(The Golden Ratio)的出現,可以追溯到公元前四世紀的古希臘,古學者嘗試從數學邏輯去探討美的規律,認為美就是和諧與比例。把一條直線分為兩段,總長度a+b與長段a的比例,等於長段a與短段b的比例,就是黃金比例,其數值通常為 1.6180。及後的學者發現將黃金比例的長寬比,擴展形成的黃金螺旋,並被應用在藝術與建築上,如大衛像和巴特農神殿等。聖母無原罪主教座堂,無論從正面或是側面看,皆遵循黃金比例法則,這個可能便是它美的原因。林執事補充:「究竟設計者是跟從了這個黃金比例去設計,或是設計時覺得這樣才順眼,自然地合了比例,就不得而知。」

走進這形狀猶如一個希臘十字架的歌德式設計聖堂,就感受到神聖的、莊重的氣氛。在歌德式年代,聖堂建築着重信徒與天父的距離,尖拱令內部空間更加高聳。等距的花崗石柱,利用透視的原理,讓走在通道上有一種運行的感覺。自然光透過頂部的光窗,像射燈般照射到中廊,代表信徒走向救恩的道路有光。林執事說:「主教座堂,即是說在這一間聖堂有一個主教座,香港主教的椅子。」

聖母無原罪堂1842年建於中環威靈頓街,但由於位置漸漸成為繁忙的商業中心,鄰近環境再不宜作宗教聚會地點,故教區於1881年購入堅道地皮另建聖堂,1883年奠基1888年完工。雖然堅道這間聖堂是1881年開始建造,但亦收藏了上一手主教座堂的歷史構建。主教座堂內設有四個小堂,除了聖安多尼小堂,其他小堂所使用的祭台,都是由威靈頓街舊聖堂搬過來的。林執事特別提到其中的亡者小堂,「這個祭台是當年意大利最後一任皇室所捐贈的,在意大利鑄造然後整個船運過來,在下方可看到意大利皇室或其家族的標記。」

另外主教座堂內有些鐵造的建築構件,更可說是在香港絕無僅有,「這裏承托屋頂的鐵架,我個人認為比西港城的更漂亮。後方還有一條鐵的螺旋樓梯,不過就比大學堂那條遜色。」工業革命後,英國的鑄鐵技術一日千里,香港開埠初期很多建築都有鑄鐵的構件,以鐵建造雖然較省時,亦十分堅固,但一去到熔點便會整座倒塌。因此現代的建築條例下,不容許鐵構件外露,加上香港也未必能找到鐵構件的復修專家,所以漸漸成為了遺物。「這條螺旋式的鐵樓梯,原本的鐵柱是燒得很細緻的,但為了保留它,樓梯油漆可能髹得厚了一些,花紋變得沒那麼細緻,雖然可惜,但這個處理也是無可厚非。」

所謂保育,就是盡可能把能反映當時特色、有歷史價值的原物保留,就連修復地板也是一個很大的課題。「聖堂內的綠色地板,相信是1888年聖堂興建時的原裝地板。」走進聖堂低頭看便發現不同年代的地板和鋪法,林執事相信當年只更換了耗損程度較大的通道,把通道上完整的地板收集,然後修補到坐的位置上。

在歌德式建築下,因兩邊有扶壁,建築物不是靠牆或窗門來支撐,於是便可以用上美麗的彩色玻璃窗。「別看這些玻璃現在看上去很完整的樣子,復修的技術是將原本的玻璃拆下來,再找兩塊強化玻璃把原本的玻璃夾着。就算是透明的,要找一塊相同的玻璃也不容易。」

部份教堂的名字,都跟在教堂殉道者的名字有關,例如羅馬的聖伯多祿大殿,其實是在聖伯多祿的墓地上興建。在這個主教座堂內,都有一個疑似墓碑,碑上寫着香港首位宗座監牧、瑞士籍若瑟神父的事迹──1841年,香港傳教區脫離澳門教區後,成為了宗座監牧區,約瑟神父便在這時來到了香港。林執事說這塊重要的碑石,曾在2000年維修時被維修工友打碎了,「收到消息後,只好第一時間趕過來把所有碎片拾回,同時碑石碎裂後在下面發現一個包裹,專家說不要移動它,我們都相信是若瑟神父的遺骨或遺灰。」

評級:一級歷史建築

地址:港島半山堅道16號

縱使你未曾踏足九龍玫瑰堂,也曾一定路經其位於尖沙嘴漆咸道南的大門。玫瑰粉紅色與米黃色的配搭,配襯其名之餘,更在繁忙的車路中顯出了淡雅寧靜的感覺。

跟主教座堂一樣是仿歌德式的建築,玫瑰堂是九龍區歷史最悠久的聖堂,由當初服務來港對抗義和團的英兵小聖堂,到1905年葡萄牙籍教友出錢建成新聖堂,由當時只得的中間部份,加建了兩旁的翼廊。隨着戰後大量難民湧入,教友數目增加,在1950年建了門廊旁的位置,從平面圖看便由一個簡單的聖堂,變成一個歌德式拉丁十字架架構。林執事笑言:「原本1905年興建這個聖堂的時候,門口位置本是一個廣場,1950年加建把正門推了出來,所以現在人們在這裏結婚,影大合照都沒有足夠空間了。」他指出在歷史的演變當中,見到前輩很靈巧地發揮對文物尊重的意識,玫瑰堂的改動不單止沒有破壞原有的風格,更凸顯其特色,是聖堂保育上的絕佳例子。

除了平面佈局的擴建,從玫瑰堂很多細部亦可以欣賞得到,舊與新的元素如何配合。走進聖堂的側門,便發現到一個以意大利洗水石米批盪所造的聖水兜。「看見這種物料便能推斷這是1905年當時興建聖堂的原物,我們進來時感受到這聖堂百年味道,便是因為這些原物。如果這個破壞了,改用了現代的批盪甚至鐵兜,便失去了那種文化和保育的感覺。」

林執事亦盛讚玫瑰堂的天面為傑作,「這個天面也是很值得觀賞的,聖堂不是很大但能給人一種垂直的感覺。在1905年已做到一個非常漂亮的樑架。」西式木樑架,天花卻用上中國的陶土瓦片,用本地材料配合西式設計,是中西結合的一個表達。

聖堂中最搶眼的裝飾,便是祭台上方牆上,根據天主教傳統誦念玫瑰經禱文時,默想耶穌的生平事蹟而製作。本來只有歡喜五端、痛苦五端和榮福五端,但大約30年前,教宗若望保祿二世加入了光明五端。林執事指着圖案說:「1905年的真迹便是外面那15個圈,內圈這五個應該是十多廿年前加上去的。如果仔細看是看到一點新舊的分別,當年做的泥塑和灰雕比較仔細。」祭台後方龐貝聖像旁的兩座聖人像,則是兩個月前才跟着《龐貝聖母》原畫像加上去的。「聖像在完整性上,要加回聖道明和聖加大利納這兩位聖人,此改動既尊重原物亦將信仰更完整的表達出來。」

保育文物建築要對其歷史熟悉認知其文物價值,也要有「找不同」的觸覺,小祭台石柱間距、用料有別,窗戶數目不同,也可能是文物保育的線索。「是因為小祭台結構的需要,還是後來的加改呢?我們未必有答案。有這個疑問之後,便要去查找歷史資料,這也是文物復修有趣之處。」

評級:一級歷史建築

地址:九龍尖沙嘴漆咸道南125號

1924年,剛恆毅樞機認為,天主教很容易被人誤會只是一個西方的宗教,便建議用中國的特色去建造聖堂和修院。聖神修院前身是1931年的華南總修院,融合中西建築特色,是信仰本地化的代表作。這裏的大聖堂用上了中國建築的語言,與其他聖堂有着截然不同的感覺,林執事指出其特別之處,「在中式建築上,像這樣一個大廳堂,這個叫作七開間。傳統會使用橫身那邊中央當正門,用這個七開間的結構來當聖堂,便把橫向變成了直向,把直身這邊作為正門。」

修院本來是四合院的設計,但1930年動工時正值經濟大蕭條資金不足,只有南樓落成。青磚、麻石、斗栱、雀替,甚至在屋簷下放了中國人象徵吉祥和財富的「蝠鼠吊金錢」,暗喻天主的百福臨門。更巧妙利用中國吉祥的圖案,來配合聖經故事,「在枋上我們可以看到瑞雲的圖案,正好當梅瑟出埃及的時候有雲柱和火柱,還有一些雕花可以看到葡萄果實,就像聖經的話語中我們要結果實。利用本地建築把神學和信仰變成本地語言,便容易讓中國人及香港人所接受。」

林執事更特別欣賞南樓牆身的青磚做工,「這個是1930年1931年便有的青磚,看到磚縫像絲一般幼細,因為用上了俗稱『五扒皮』的手工,保留一面平面,把磚身打磨成斜面,把兩塊磚併合後,再把兩個斜面的狹縫填滿,磚與磚便可以很貼,假設若這些青磚損毁了,現在的工人也不能製作出手工這麼好的青磚了。」1949年中國共產黨執政後,大部份修院停辦,大量修士湧至香港。一班廣東修士,最喜歡飯後聚集在隧道,故叫作廣東門,「為何聚集在這裏呢?因為隧道產生了風力效應,能感受陣陣涼風。」

另一樣蘊藏着本地化意味的,是天台的十字架。十字架也因歷史意義和地區分為很多種類,最傳統經常看到的是拉丁式縱長十字架,兩邊長度一樣的是希臘式正十字架,而聖神修院這款十字架中有圓環的是愛爾蘭凱爾特十字架(Celtic cross)。這個十字架源於傳道人在三至四世紀,把宗教傳到愛爾蘭時,愛爾蘭人是崇拜太陽神的。為了做到移風易俗,告訴愛爾蘭耶穌基督才是真正的太陽,所以便在十字架加了一個圓形。華南總修院的初任院長也是來自愛爾蘭耶穌會,聖神修院亦擔任着宗教本地化的重任,故用上凱爾特十字架。

雖然聖神修院極具建築特色,但可惜的是由於是神職人員進修的地方,平常並不對外開放。林執事強調,社區聖堂的大門是常開的,鼓勵大家探訪,「天主教教堂大部份時間都是開放,不是教友都可以進去,午飯的時間我希望有15分鐘寧靜的時間,有信仰的便是與天主的關係,沒有信仰的,便可作為和自己心靈對話的時間。」

評級:一級歷史建築

地址:香港仔惠福道6號

記者:鄭汝翹

攝影:潘志恆、張志孟、劉永發

鳴謝:天主教香港教區