【高院裁決】

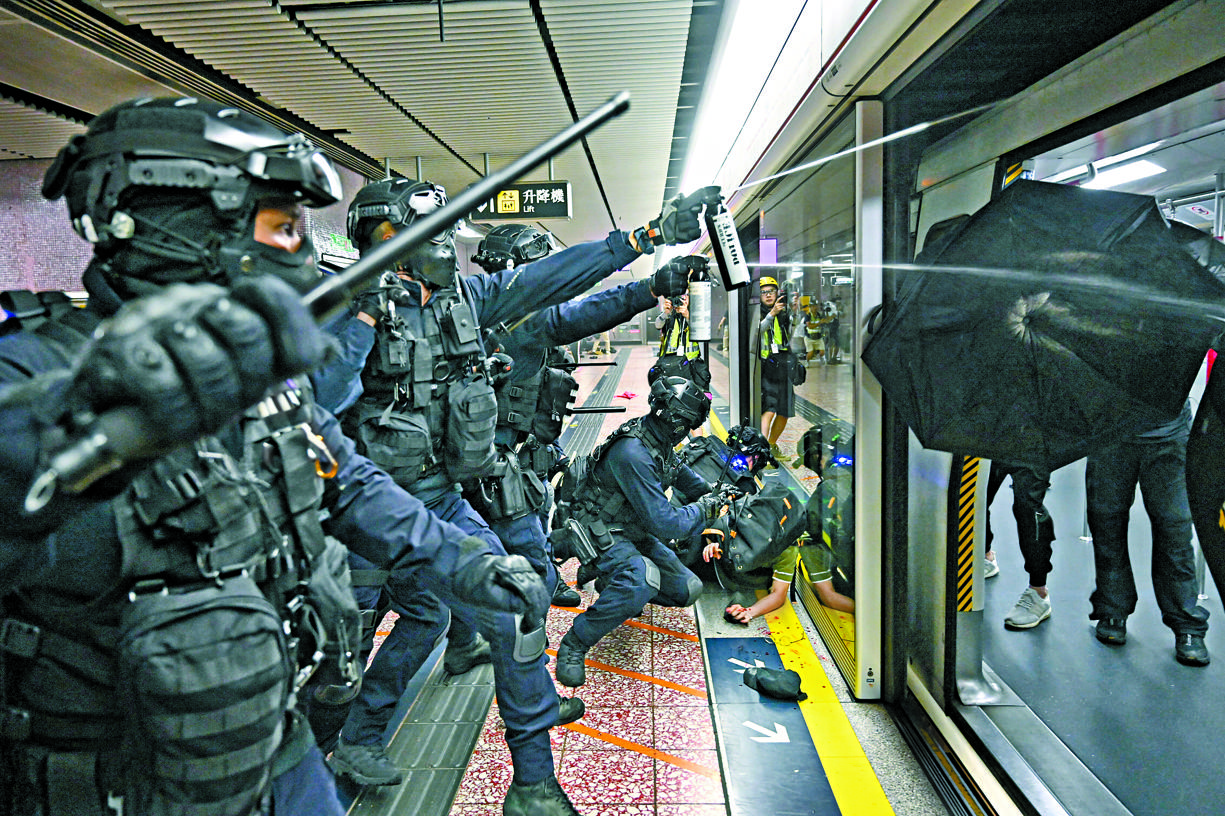

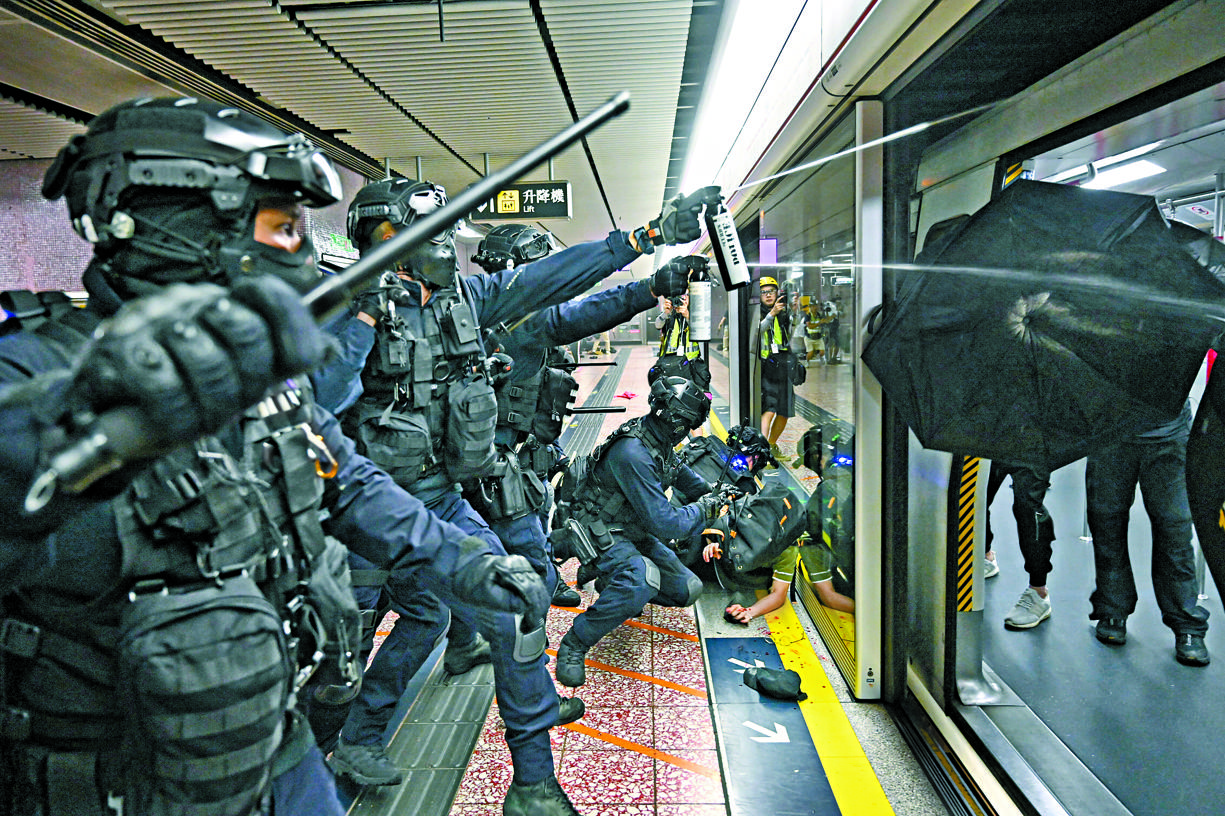

【本報訊】警方反修例運動執勤時經常隱藏識別編號,特別是專門應付大型示威的「速龍小隊」,市民根本無從認人無法作出投訴。記協、爆眼教師楊子俊及多名警暴受害者先後向高等法院提司法覆核,挑戰警方做法。法官周家明昨頒下判詞,批評警員在反修例事件執勤時沒有妥善展示獨有編號或標記,做法違反《人權法》,亦指監警會調查權不足,投訴警察課則隸屬警隊管轄,兩者均未能有效處理針對警方的投訴,政府有責任設立獨立機制,調查警方濫權。

記協歡迎法庭裁決,並促請政府及警方盡快回應法庭建議,警務處長亦應立即指示前線警員,執勤時須清楚展示編號,有關當局亦應設獨立調查機制處理市民投訴;警方則指會與律政司研究判詞。

本案共涉五宗司法覆核申請,其中遭警員射傷右眼的教師楊子俊、報稱遭受警暴的市民陳恭信、魯湛思、吳康聯,及香港記者協會均勝訴,曾絕食抗議的七旬翁陳基裘、梁頌恆以及「覆核王」郭卓堅則敗訴。建議答辯人包括警務處長、保安局長和律政司長。主審法官周家明今年8月獲委任為國安法指定法官。

周官在判詞引述《人權法》第三條中「任何人不得施以酷刑,或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」的部份,表明相關權利是「絕對及不可減損」,即使處於何等嚴重的公眾緊急時刻,該等權利也須受政府尊重及法庭保障。

截至今年1月20日,投訴警察課共接獲1,620宗投訴,涉及去年6月9日起警方在公眾活動中行為不當、不禮貌及襲擊等。周官引案例指,政府曾在另一司法覆核案承認有責任調查懷疑人口販運或強迫勞動事件,當面對多人疑遭受警員不當對待的情況,也應積極調查。

周官指考慮勝訴申請人提出的投訴後,強調法庭不宜就針對警方的指控作事實裁斷,尤其是對示威者、記者及其他公眾人士使用不合理或過份武力的指控,惟相關說法顯然有可爭論之處,而相關指控一經證實,或會構成違反《人權法》第三條,政府需要調查。

為有效行使《人權法》第三條,周官表示,遭警方不當對待的受害者應可識別涉事警員,從而進行民事訴訟或私人檢控。識別警員的機制不應僅透過警方內部程序執行,否則受害者只能任憑警方擺佈,由警方決定是否處分涉事警員或採取法律行動。另外,警員執行非秘密行動其間應展示獨有編號或標記,以便受害人及目擊者認出涉事警員,從而投訴,而相關編號或標記不一定是警員編號。

雖然警方要求一般警員及速龍隊員在反修例事件中,分別展示「行動呼號」及「字母數字編號」,惟周官批評此做法難以有效識別警員身份,他解釋指,相關編號非個別警員獨有,例如同一行動呼號會在警員交出後,由同隊同袍「循環再用」,亦有多名警員在相同行動中使用同一呼號,甚至有警員沒展示行動呼號或以其他物件遮蓋。周官並指,沒證據顯示警方曾確保警員妥善展示其編號,及對沒有這樣做的警員採取行動。

周官亦表示,充份理解警員擔心在近期公眾活動執勤時會被起底,惟這關注不應凌駕於調查警員涉嫌違反《人權法》第三條的制度之上。周官認為,警員展示獨有編號或標記,並非必然令他們被起底。

判詞形容現行投訴警方的制度為「兩級制」,投訴警察課屬第一級,監警會則為第二級。周官質疑投訴警察課是警方一部份,不可視為獨立於警隊之外。他解釋,投訴警察課是警方投訴及內部監察科轄下兩個分課之一,由高級警司任首長,向投訴及內部監察科總警司和警務處長負責。投訴警察課現時有約129名現職資深警務人員,職級由警員至總督察不等,在警隊平均任職17年。他們從其他部門或隊伍調派至該課工作兩至三年,之後便回到原有隊伍,由其他警員補上。

此外,記協亦質疑警方自去年6月12日至提出司法覆核其間,沒有在大型公眾活動上協助傳媒採訪,警方也沒就此跟進。周官指相關部份將另行宣判。

案件編號:HCAL1747、1753、 2671、2703、2915/19