超過200年歷史的薄扶林村,在嘉慶二十四年(1819年)已記錄在《新安縣志》內。位處港島西南端,與置富花園為鄰,背山面海、周邊被牛奶公司主牧場包圍,2014年更被列入世界文物建築基金會的監察名單。每年中秋,火龍在月下躍動,村內煙霧瀰漫,為村民驅除瘟疫。時空更迭,看上去一堆堆殘舊的鐵皮屋,蘊藏一個又一個人情故事。

「薄扶林村起源非常神秘,不像新界鄉村,這裏沒有祠堂,家族沒有太多歷史記載!」高永康(Nigel)的太公在1889年定居於薄扶林村,家族四代人在村內長大,他現在是薄扶林村文化環境保育小組的成員。薄扶林原本的寫法為「薄鳧林」,是香港最早期的村落之一,有人說因為附近水塘有不同的鳥類棲息,所以用上「鳧」字,鳧粵音同為扶。

「根據村民口述歷史,張保仔當年有份協助村民起屋,因為張保仔最大的巢穴就在對面海的南丫島。張保仔在1810至1820年間歸順了清政府,不排除部份海盜選擇離開,定居在村內。」Nigel解釋,薄扶林村像一個大寶藏,不少人回來尋根,很多舊有歷史文化有待慢慢發掘。巧合地,記者的爸爸及爺爺在八、九十年代曾經在薄扶林村居住,今天就跟Nigel認識這條客家鄉村孕育的文化故事。

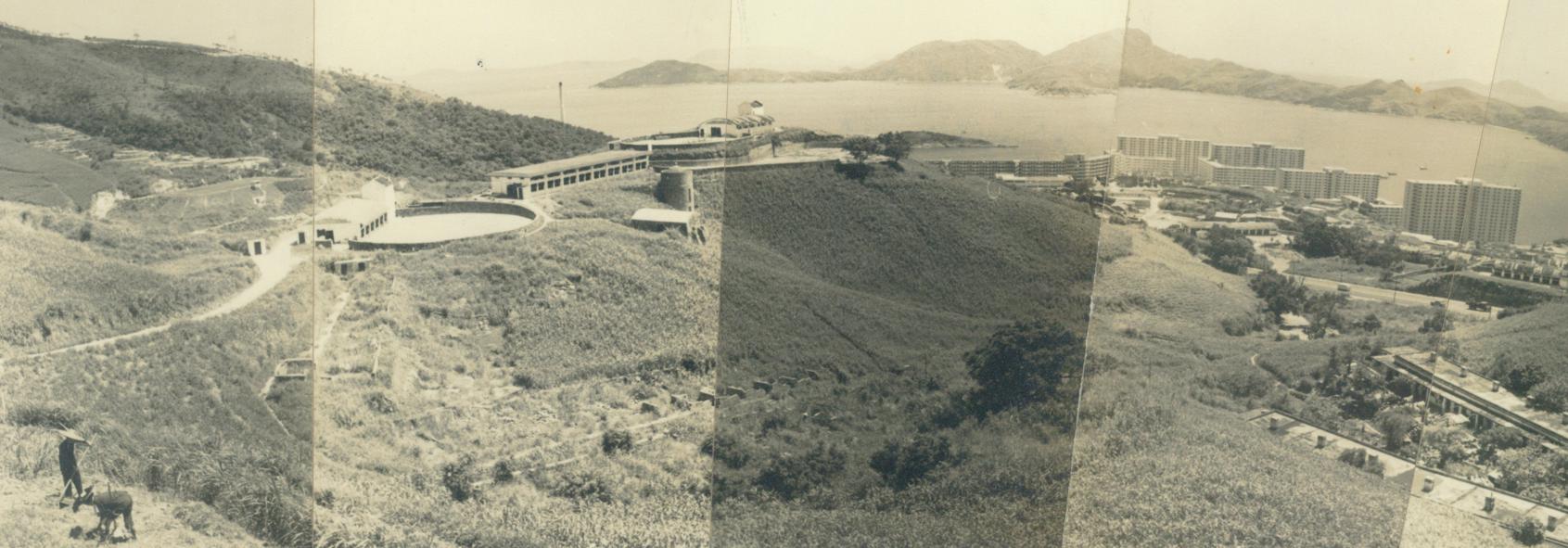

薄扶林村其中一個寶藏就是牛奶公司的牧場遺址,不少村民曾經是牛奶公司的職員。1886年蘇格蘭外科醫生文遜(Patrick Manson)由英國引入80頭乳牛,在香港供應新鮮牛奶。牧場範圍由薄扶林村遠至今日的瑪麗醫院山頭。今天記者就深入叢林小路,探訪牛奶公司八號牛房,當中包括一些荒廢牛地、水缸、牛屎湖等設施。八號牛房入口在村口對面的垃圾房,毫不起眼,由於打風引致樹木倒塌,Nigel自備三把鐮刀爆林開路。「後山的牛屎湖廢墟是現存牛奶公司的工農業文化遺產中,最後及最大的一個牛屎湖,瓦頂位置因為日久失修而倒塌。牛屎湖用來儲蓄牛冀、發酵後成為種草的肥料。」山頂另一面牛棚及牛地,是牛牛平日散步及餵飼的地方,坐擁270度遠眺南丫島海景。鄰近伯大尼教堂,有一座建於1887年的牛奶公司高級職員宿舍,2009年被古物諮詢委員會評為一級歷史建築,明年將會活化成博物館,開放給公眾參觀。

「傳統的火龍,要有煙有火才能驅除瘟疫,假如為了避開人群聚集而取消,非常諷刺。」香港薄扶林村火龍會主辦人蕭昆崙說。每年中秋一班村民都會合力紮火龍,受武肺影響火龍會今年決定不對外開放,只進行小型的村內巡遊,規模由以往巨龍變了小龍,龍頭加龍身只有四人長度。薄扶林村舞火龍在2017年列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》,火龍會走訪土地神「伯公壇」,亦會拜訪薄扶林村獨有的李靈仙姐塔,相傳李靈仙姐可以驅走邪靈。以往儀式最後把火龍送往瀑布灣下海,今年只能在火龍壁旁邊的水道完結。「對於驅除瘟疫的說法,你可以說是迷信, 但村民從小到大接觸火龍文化,有一種根深柢固的感覺。」每年中秋火龍,同樣有不少已離村的舊村民,專程回村與朋友相聚。

一班熱心的婦女村民2013年自發復修一塊農地,用石磚鋪路、開田耕作,甚至搭建一個柴灶,老一輩更捐出家中的生鐵鑊及石磨,變成今天的菜園地。菜園地提供一個共用的休憩空間,種蘿蔔、包糭、炸賀年小食,每家每戶都有自家菜譜,透過食物在菜園地相聚,慢慢形成了一個無形的社區連結寶藏。村民華妹教記者煮沒有固定材料、傳統鄉村食物「攋鑊邊」。她說,舊時村民過年過節,用石磨磨米製作「攋鑊邊」 給客人吃。村民燒柴灶及生鐵鑊,華妹把芹菜、豬肉、蘿蔔、冬菇、冬菜等材料炒熟,用粘米粉加水取代石磨磨米的粉漿,「攋鑊邊」的精髓是鑊邊有足夠熱力,粘米粉漿沿鑊邊倒下去,做到「攋鑊」效果,粉漿熟透就可以一口氣鏟下去。攋鑊邊口感像一堆滑滑的粉糰,配合芹菜冬菜,像潮州菜的味道。

「以前沒有太多文化保育工作,外界甚至村民對薄扶林村居住環境的觀感都非常差,與徒置區或貧窮掛鈎,可是現時價值觀不同了,住公屋是人生勝利組。」Nigel的保育小組前身是排污小組,協助村民決解村內沒有排污系統問題。「薄扶林村山上有不少鐵皮屋,當年村民走難下來,用寮屋牌照登記,當年只能用木加鐵作為建築材料,直到今天都沒有改變。加上每兩三年都有清拆的傳聞,村民大多不願意花大錢作維修。」 直到今日,薄扶林村依然沒有完善的排污系統,排泄物直接排出溪澗流去瀑布灣,低窪地區依然是水浸黑點。雖然面對諸多生活問題,但村內的人情、文化卻無可取替,不論火龍傳統、菜園地以及牛奶公司的牧場遺址,Nigel都希望守護到底,「保育也不能確定將來會否被清拆 ,我們只是爭取時間及空間,把前人留下來的智慧文化記錄下來。」

薄扶林村FB:PokfulamVillage.org

記者:翁怡富

攝影:張洛晞、許先煜、伍永健、鄭明川、翁怡富