早前在社交平台有外賣員出帖,指自己去了一個「神奇屋邨」,明明進入了A座,但走了一陣子,發現自己去了B座,再走多幾走,又驚覺自己身處C座,找來找去都找不到送餐的單位,還有很多人留言說試過一樣經歷,難道……他們都去了結界?

其實這條「神奇屋邨」是柴灣興華二邨,在七十年代落成,是由前徙置事務處策劃興建的第七型徙置大廈,全香港只剩下這條屋邨是這種設計。全邨共有七座,因為依山而建,特色就是其中五座(展興樓、寧興樓、和興樓、豐興樓及安興樓)相連,只要入了其中一座,就可以互通去其餘四座的不同層數,剩餘兩座(樂興樓和裕興樓)亦是互通。由於每座位處的地勢水平不同,所以當你站在平台,其實也正等於身處不同座數的不同樓層,即安興樓及展興樓的八樓、寧興樓及和興樓的四樓、以及豐興樓的十六樓。如果第一次到訪,或會覺得頭暈,記者訪問前特地去走一趟,也迷了好幾次路才稍微弄清楚。

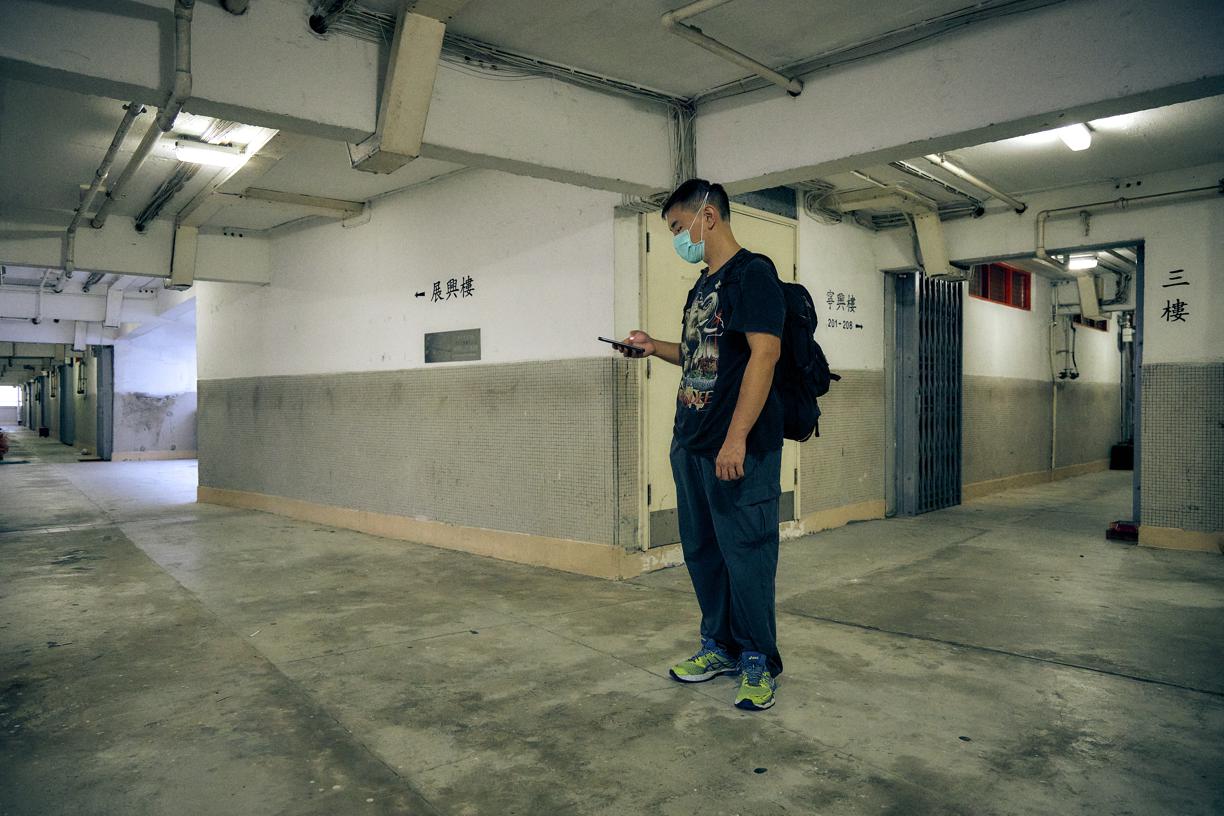

曾多次送餐到興華二邨的外賣員David,幾乎每次都被考起,因為一層動輒七八十個單位,好比一個迷宮,「樓梯都係麻煩,落錯會去了倔頭路,又要上樓梯走回頭路才能離開,幾座都是這樣,我試過兜了十五分鐘,再打給客人,他在門口大嗌,我沿着聲音尋找才到達他的單位。」他幾乎每次送餐都要出動GPS,送一次外賣的時間,已足以到其他屋邨送兩次,David直言勝在邨民夠「鬆手」,會給予貼士才會繼續樂於接單。

興華二邨居民主要靠乘搭兩部大升降機,由環翠道地面到達位於豐興樓十六樓的平台,再穿過空中走廊去到相應的樓宇,但這部升降機還能去到二十一樓的天台,而天台又同樣能接駁到五座的出入口,所以送外賣前,又要計一計數。「因為天台(豐興樓二十一樓)和平台(豐興樓的十六樓)相差五層,如果要去十八樓,在兩層出𨋢都可以,但如果去十七樓,在十六樓出𨋢會快過上天台再走下來。」聽完David一輪講解,其實在這邨遊走,除了要識計數,更重要的是要頭腦清醒。

到底這屋邨的建築師為何要將幾座樓連在一起?我們邀請了房屋署前建築師衞翠芷博士到興華二邨走一趟。未曾踏足該屋邨的衞博士邊走邊拍照,大呼有趣,「這類樓宇我們叫slab block長板形,我估計因為一座樓宇太長,加上有十幾層樓高,而且依山而建,變相不是太穩陣,幾座互相連住在力學角度會好一點。」衞博士還指這設計有另一好處,屋邨興建於七十年代,升降機不普遍,樓宇互通居民就可共用升降機,節省資源,更可促進鄰里關係。下雨天又可室內走,沿途都有上蓋,十分方便。

這幾座舊式公屋還有另一特色,升降機每隔三層才停,所以大部份居民出入都要上落樓梯,也是那年代常見的設計。出入興華二邨,幾乎都必須經過空中走廊到達平台,現時全香港只得興華二邨和葵盛西邨兩個依山而建的還有這類特色走廊,衞博士亦大讚,「要顧及山勢,怎樣適應斜度,這條走廊就像一個邨的入口,是很方便和聰明的設計。」現今注重安全,但偏偏這類舊式屋邨就有多個出入口,而且並非全部有保安駐守,保安問題成疑,衞博士解釋道:「其實以前真的不太注重保安問題,徙置區來說更不是最主要考慮,一直到八十年代後才變得重要。」

除了房署,房協亦有興建公共屋邨,例如勵德邨、乙明邨等,全部設計都較房署出品時尚得多,衞博士說:「以前最緊要起到屋畀人住,量要多,要快,房署供應香港95%的公共房屋,在這條件下不能有太多變化,以減少出錯機會,所以只能用標準樓來做。相對房協僅供應餘下的5%公屋,不用趕量,而且早期全部外判,不同人設計所以也較多花款。」

除了上述的興華二邨,香港還有很多不同類型的公屋設計,衞博士最喜歡的,就是華富邨。華富邨可算是公屋設計的里程碑及經典之作,以小市鎮形式設計,有商場、公園、巴士站等等,在邨內可解決生活所需。華富邨依山面海,地勢高低有序,主建築師廖本懷博士為了讓大部份單位都可以面海,就根據地勢設計了不同屋形,近海的就用長條形大廈設計,在山坡上的,他就設計了香港第一幢雙塔式大廈(即井字型),兩座樓一高一低擺放,令平整地基工作更方便。

華富邨風景可媲美千萬豪宅,臨海的幾座採用長條形設計,屋外一條長走廊,無遮無掩,夠晒通風,以前的走廊常用來晾衫、打麻雀、踩單車,可謂屋邨特色,亦是大眾集體回憶。然而,時代變遷自有取捨,此情此景不復在,衞博士說:「現在是整潔得多,但沒有以前那種生氣。」如此一來,相比現今的新公屋設計千篇一律,衞博士又會否覺得新不如舊?「我覺得每個時代的設計都是融合了當時需要,公屋始終不能像私樓般,搞很多花款吸客,一定是最基本,適合住戶使用為前提,不同年代有不同設計,總不能批評哪個年代較好。」

記者:黃子配

攝影:張洛晞、潘志恆