香港垃圾桶以數量多而見稱,2014年高峯期多達42,000個,即每172人便有一個垃圾桶,足足比韓國首爾高出十倍。我們每走幾步就有一個垃圾桶,大家知道它們的分別嗎?

兩位二十出頭的年輕人鍾昊義(Louis)及許煥章(Tom),年紀輕輕卻對垃圾桶情有獨鍾,更開了一個IG賬戶,記錄香港不同特色的垃圾桶。大家應該感到好奇,垃圾桶到底有甚麼魅力?這要從Louis的童年開始說起……

小時候,Louis在回家路上總會遇到一個紫色垃圾桶,無論是與媽媽牽手上學,還是長大要自己上學的日子,這個垃圾桶也一直陪伴他,「我覺得它是我小時候的一個同伴。」日見夜見,令他對垃圾桶產生了感情,長大後看到任何垃圾桶也要拍照留念,雖然有時候會引來路人奇異的目光,但他卻持之以恒。後來大學設計系同學Tom更提議二人的畢業功課以垃圾桶為題目。功課完成了,對垃圾桶的熱情倍增,更計劃推出一本垃圾桶相集。

現時,大家最常見的是橙色垃圾桶,俗稱「劉江華」。設計上有別於最早期的鐵製垃圾桶,物料選用玻璃纖維,除了價錢便宜,圓桶形設計也可以避免行人撞到而受傷。不過原來橙色垃圾桶也有不同款式,舊版的垃圾桶口大小是370mm×190mm,2016年為配合政府構思的垃圾徵費政策,垃圾桶也推出新版,把垃圾桶口改小成230mm×150mm。Tom表示,將桶口尺寸改細是政府為了防止有人為避徵費而將大型垃圾拋到公共垃圾桶內,同時亦希望減低行人製造垃圾的意慾。

現存的公共垃圾桶不只有橙色,還有黃色及綠色。顏色的分別代表它們屬於不同的政府部門。一個小小的垃圾桶也有分黨派!現時兩萬多個公共垃圾桶中,數量最多的是屬於食環署的橙色垃圾桶,主要擺放在街道上;綠色及黃色垃圾桶是屬於康文署。Louis表示黃色垃圾桶主要擺放於公園及球場外圍,綠色垃圾桶則主要擺放在球場、公園及沙灘內。

雖然三款垃圾桶看來只有顏色之分,但也有另一個明顯的分別,就是煙灰缸。2007年,政府擴大禁煙範圍至食肆、酒吧、公園、扶手電梯及室內公共地方,康文署轄下的垃圾桶自此不設煙灰缸。不過記者所見,不少黃及綠色垃圾桶的頂部都有被煙蒂畫花的痕迹。

2019年年尾開始,大家都不時遇到一個問題,垃圾桶究竟去咗邊?特別在油尖旺地區,昔日滿街垃圾桶的光景不再。Louis表示,政府稱基於公眾安全理由,收起了部份垃圾桶,同時也在某些地區換了膠袋垃圾桶,防止有人毀壞。不過這款垃圾桶劣評如潮,Tom也表示膠袋造型的設計比圓桶型差,垃圾桶蓋一直打開,「當有風吹過來,垃圾桶裏的紙巾就會吹出來。而且膠袋下面沒有承托,如果有玻璃或尖銳物件就會弄穿膠袋,流出液體,如小食的豉油汁或辣椒油,影響市容。」雖然人人都大彈這款垃圾桶,不過它亦有優點,因為舊式圓桶形垃圾桶是兩層設計,每個重近18磅,當清潔工收集垃圾時都要先拿起外層,每次收集都很吃力。相對下膠袋垃圾桶設計只有上蓋,重量較輕,容易收集垃圾。

很多人也以為膠袋垃圾桶是香港政府自創,其實是購自英國公司,而且很多城市如巴黎、倫敦及台北都曾於車站、機場或大型場館使用,更標明高安全性,所以也被稱為反恐垃圾桶。Tom分享說,日本車站會使用這類垃圾桶,因東京在1995年發生沙林毒氣事件,暴徒把毒氣彈投入地鐵站的垃圾桶內,「自此日本政府就盡可能回收公共垃圾桶,避免再發生同樣事件,但有些地方不能避免要擺放,例如新幹線站及車站等,那些垃圾桶就變成了透明設計,方便大家看到垃圾桶裏有甚麼可疑物品可以立即報案。」大家最懷念的動物垃圾桶亦來自英國,主要出現在康文署公園或屋邨範圍內,如馬頭圍邨的青蛙、海豚垃圾桶,不過現在已經很少見了。

「垃圾桶其實與時代緊扣,當香港發生一些事,垃圾桶的設計也會因此而改變。」Louis說。香港第一個公共垃圾桶在1948年出現,因當時霍亂肆虐,政府意識到公共垃圾桶的重要性,於是在街上放置鐵製的四腳箱型垃圾桶,提高市民的衞生意識。當年的垃圾桶叫「廢紙箱」,現時稱為「廢屑箱」,不是垃圾桶。到七十年代,為大力改善公共衞生,港英政府決定實行清潔香港運動,因此大增垃圾桶數量。Louis說:「當時的清潔香港運動重點不只是禁止亂拋垃圾,也包含宣傳家裏有洞要填補、防治老鼠及在家裏要打掃衞生等。」

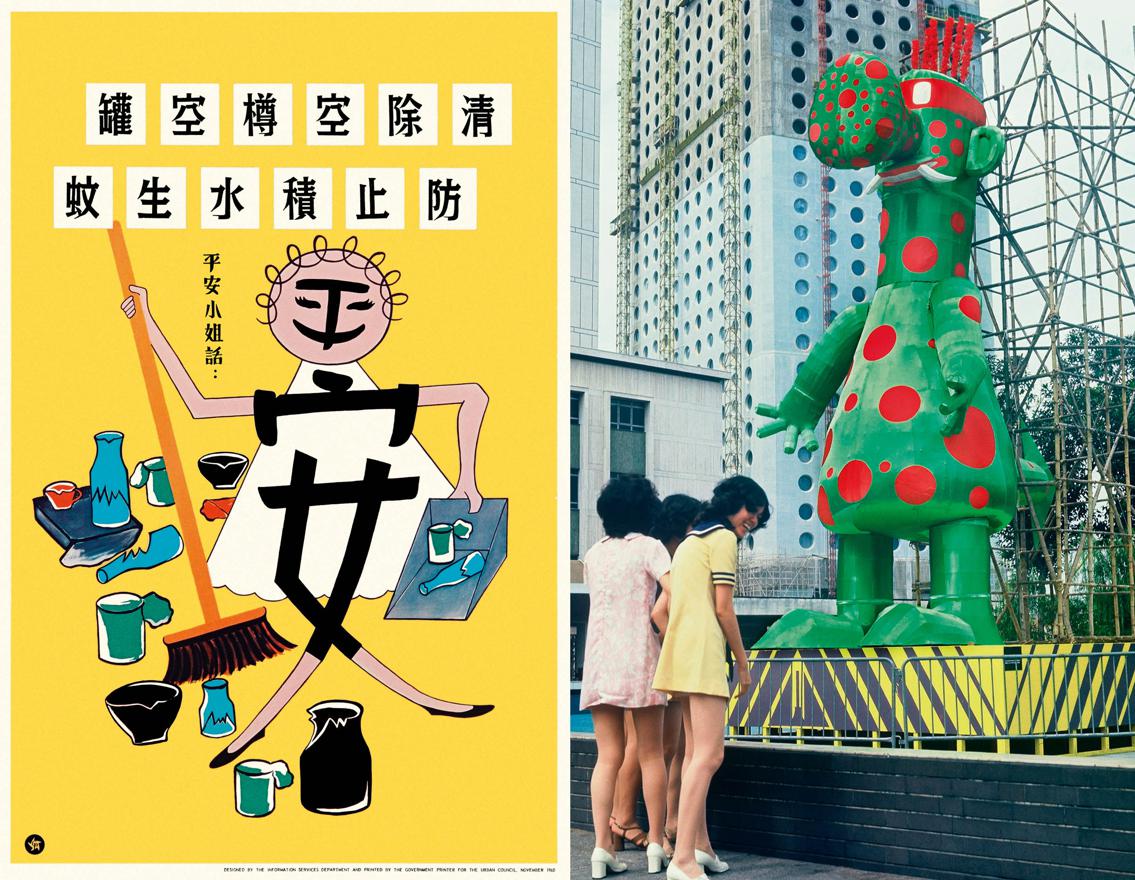

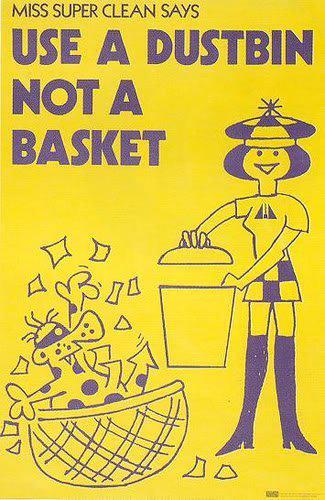

當年的清潔香港運動同時催生不少家喻戶曉的吉祥物,不過第一隻吉祥物並不是大家熟識的垃圾蟲,而是平安小姐。Louis說:「第一代是平安小姐,之後才到我們比較認識的垃圾蟲。但其實垃圾蟲也有個拍檔,就是清潔小姐,不過這就比較少人知道。之後更推出了清潔龍家庭,一直到現在才有清潔龍阿德。」

第二代的垃圾桶就是當年市政局推出的紫色圓桶形垃圾桶,因為香港常有颱風,第一代鐵箱垃圾桶被吹走時容易損毀,甚至傷人,所以設計就改成圓桶形版,桶身還有個大市政局標誌。但隨着市政局解散,這款垃圾桶已絕版,後來更換成橙色,即現時的垃圾桶。

為甚麼換成熱鬧喜慶的橙色?Tom表示:「有說是因為要慶祝2008年北京奧運的馬術項目在香港舉行,但這一直都是傳聞。」

Louis認為垃圾桶陪伴了香港人成長,更覺得垃圾桶背後所發生的事都是很有趣的文化。「我們小時候的玩意是把垃圾桶當成框,把垃圾拋進去;長大後又會有煙民圍着垃圾桶,俗稱打邊爐;再老一點,我們會看到有些老人家在垃圾桶旁邊拾荒。所以垃圾桶旁真的看到不同年紀人士的生活。」垃圾桶默默地變成我們城市裏的一道獨特風景,不過隨着時代文明進步、自律與環保意識提高,垃圾桶會不會有消失的一天呢?Tom表示,他也希望垃圾減少,城市裏再沒有垃圾桶。Louis則認為,雖然垃圾桶的存在與改變都由政府決定,但至少他們正在記錄垃圾桶的模樣,他朝成為歷史,也是做了一件有意義的事。

記者:陳靜雅

攝影:張志孟、伍永健