我哋香港人視講廣東話為自然嘅事,但到咗寫嘅時候,又自然咁寫出文縐縐嘅書面語,「我手不能寫我口」,將廣東話口語寫出嚟嘅時候腦袋反而會卡一卡,要諗諗點樣轉換做書面語。「用書面語嚟寫文章感覺會正經啲,用嚟同人溝通感覺就會帶啲尊敬。」果籽記者Sybil就同絕大多數香港人一樣,日常或者社交媒體同人溝通先會寫廣東話口語,覺得睇落親切啲,但其實我哋點解會默認一啲正經場合或者嚴肅文學就應該用書面語而唔用口語呢,係唔係心入面覺得有雅俗之分,香港人又有冇需要學好廣東話呢?

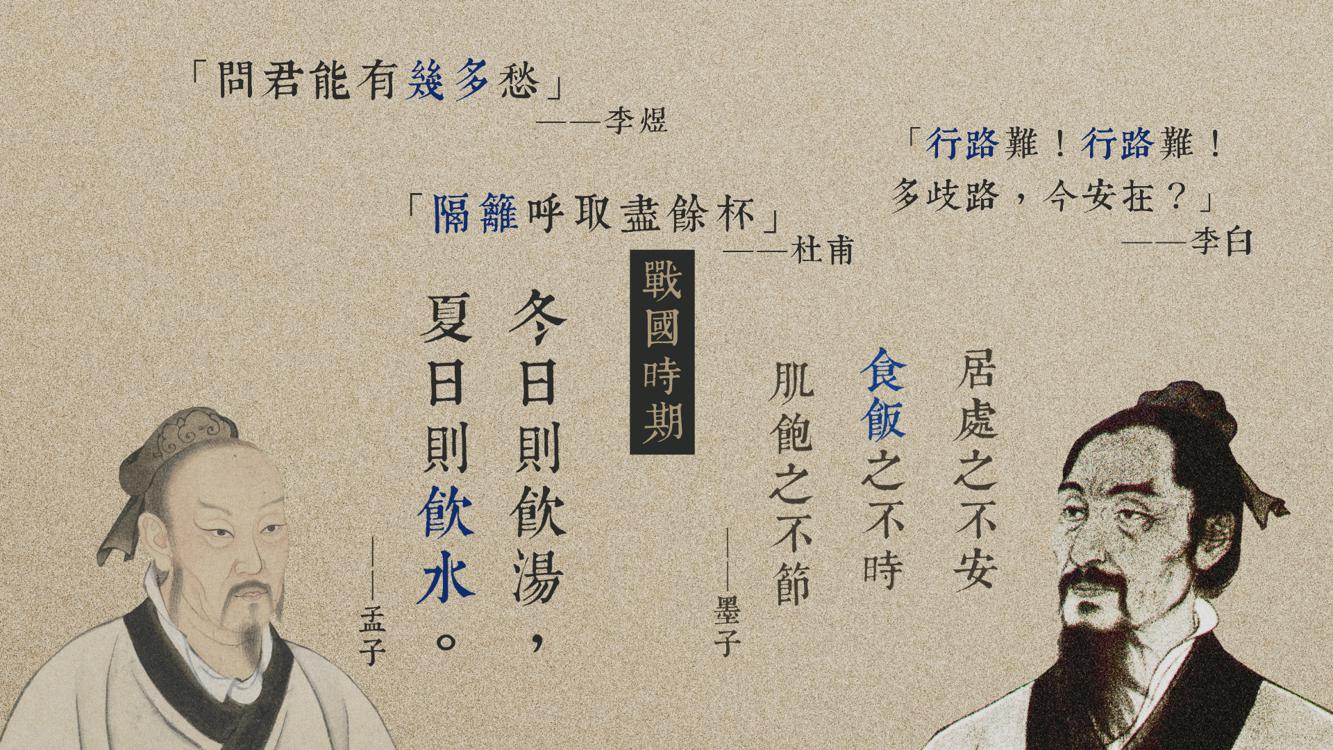

「古語或者古書上有好多粵語用字,例如我哋而家常見嘅『見字飲水』,喺戰國時候孟子就已經講『冬日則飲湯,夏日則飲水』」嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士以孟子嘅《告子上》舉例,解釋好多人以為粵語入文係俗,但原來古語已有「飲水食飯」呢啲用字。蕭欣浩指,廣東話有二千幾年歷史,可以追溯到戰國時期,百越、楚國都有粵語痕迹,而我哋呢啲南蠻地方語言變動少啲,所以古代漢語嘅用字痕迹,喺我哋粵語音系入面流傳至今。

因為普通話讀音冇咗「入聲韻母」(古代漢語四聲為平、上、去、入),所以讀唐詩宋詞嘅時候就會冇咗押韻。「例如詩經《關雎篇》『關關雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑』如果用普通話讀,就會缺少『鳩』同『洲』嘅押韻。」蕭博士再一口氣背出幾首有粵語用字嘅詩詞,「問君能有幾多愁」嘅「幾多」、「居處之不安,食飯之不時」嘅「食飯」 、「隔籬呼取盡餘杯」嘅「隔籬」、「行路難!行路難!多歧路,今安在?」嘅「行路」,聽完呢啲經典詩詞,又有冇低俗嘅感覺呢?

「其實語言書寫並冇雅俗之分,只係書寫或溝通上認受性嘅分別。」蕭博士指語言、書寫嘅目的都係用嚟溝通,如果接觸到嘅人較多,大眾就可能會諗,係咪呢種語言高貴啲。「用粵語書寫嘅生活感會重啲,因為我哋平時用開,會感覺到語氣,但係唔係所有詞彙都可以『交換』,轉做書面語都表達到同樣意思呢?」

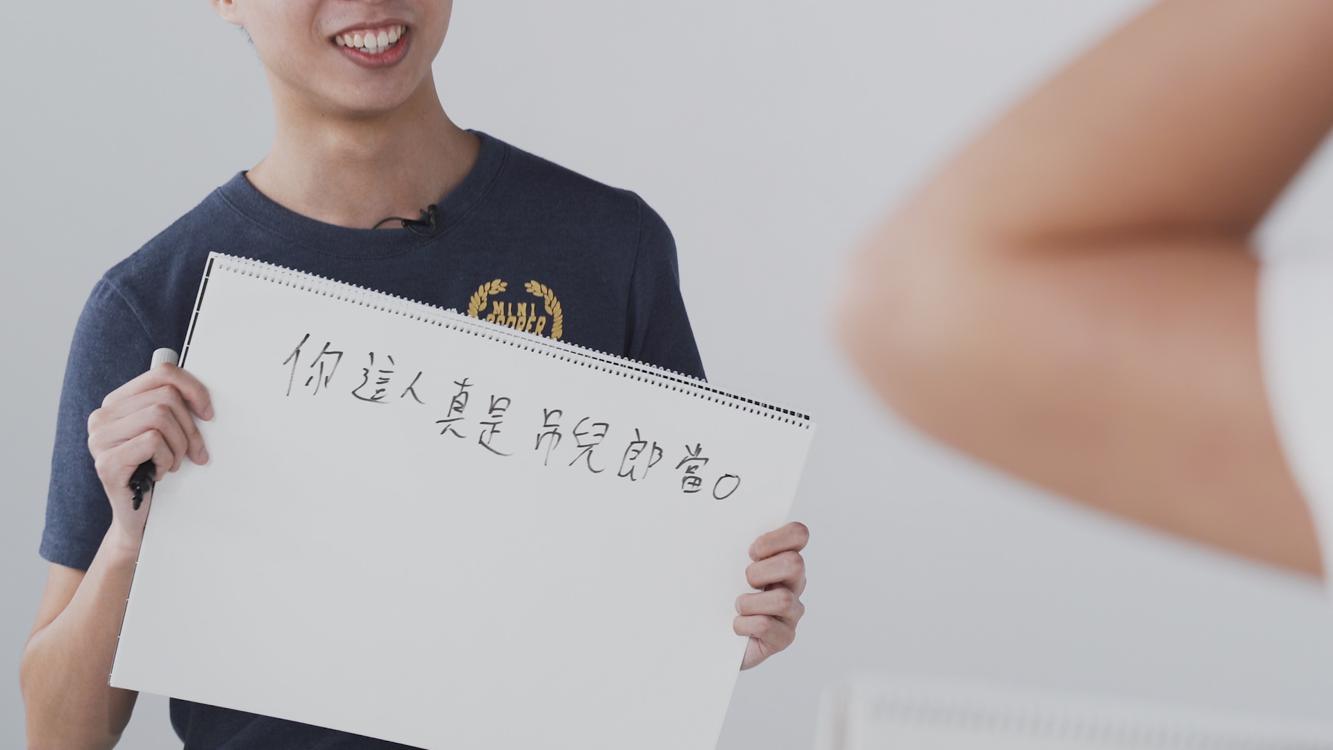

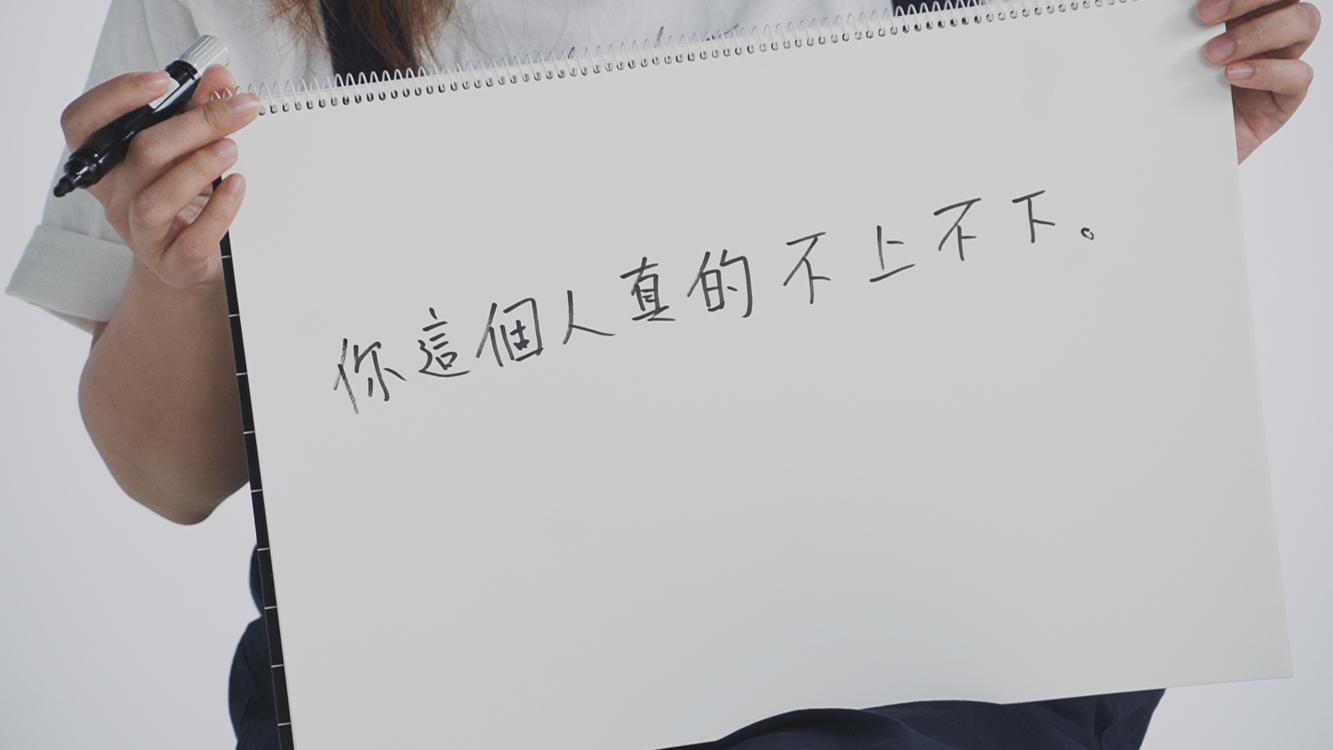

為咗回應蕭博士嘅「詞彙交換」質疑,記者邀請咗粵語文學期刊《迴響》總編輯豬伯、同事Sybil,兩位都係靠字搵食嘅人,睇吓做唔做到用書面語表達粵語嘅意思。第一回合就係將「你而家係咪玩嘢呀?」轉做書面語。Sybil寫成「你現在是否戲弄我」,豬伯就寫成「你現在是不是搗亂」,記者覺得兩位嘅書面語寫法都缺少咗粵語嗰種挑釁性同蘊藏嘅不滿。第二回合就係轉「你份人真係唔嗲唔吊」,豬伯好迅速就將唔嗲唔吊轉做「吊兒郎當」,仲暗寸苦思咗好耐都淨係寫得出「你這人真的是不上不下」嘅Sybil係咪睇得武俠小說太少。最後就係轉換「你份人咁hea,做嘢咁俹簁(粵音:乸西),遲早畀老細炒你魷魚」為書面語。Sybil寫成「你這個人那麼懶惰,工作那麼不認真,很快可能被人辭退」,豬伯就寫成「你為人懶惰,做事不負責任,早晚被老闆辭退」,雖然hea同俹簁都好難換成書面語,但佢哋兩個都覺得最難換嘅反而係「炒你魷魚」,豬伯解釋因為受日常生活或者電視劇嘅影響,所以「炒魷魚」嘅語氣好強烈,唔係辭退聽落咁客氣。「炒魷魚就係兩個保安㩒住你膊頭,你拎住紙箱俾人趕走咁,而辭退好似打開門請你走咁。」

經過測試,豬伯呢位多年用粵語寫作嘅作家都話,冇諗過將粵語詞彙寫成書面語係咁難,「睇書面語我哋需要更多資料先知道究竟語氣係點,但因為講開廣東話,有好多『呀』、『呢』、『囉』呢啲語氣助詞,所以一睇就知語氣係點。」

現時用粵語入文其中一個面對嘅困難,就係好多字都係識講唔識寫,例如:䒐䒏(粵音:忟憎),豬伯指,因為粵語入文冇納入課程,加上粵語仍然係活躍嘅語言,每日不斷變化,產生好多新字或者借自外語嘅用字,所以有部份字係寫唔出。豬伯鼓勵大家就算唔識寫或者唔肯定寫法都好,都搵同音字或讀音差唔多嘅頂替,用落慢慢就會約定俗成,大眾達成共識知道邊一隻字先係標準,例如以前流行嘅「牙」當做「呀」、「吾」當做「唔」都慢慢有用返口字邊嘅共識。「有啲字你唔用就會慢慢消失,作為寫嘅語言,無可避免一定會影響講嘅部份,講嘅部份亦無可避免會影響寫嘅部份。」豬伯語重心長咁講,「作為香港人,好少人係廣東話寫得唔好,但反而要諗點樣再衝出去,唔再只局限喺日常交流,拓展到文學方面或較正式的場面都用廣東話。」

記者:梁中勝、鄭煒霖、黃桂桂

攝影:郭于祺、簡加希、蕭志南、劉永發