社工陳虹秀暴動罪表證不成立,其他7位被告也暴動罪名不成立,主審法官頒佈詳細的判詞,指陳當時只是在提醒警方按法例行事,即使有警員感到不悅,「但若要控訴該人暴動罪,本席看不到該人如何會成為暴動的一分子。」當時陳虹秀絕對可以袖手旁觀,但她勇於站出來,提醒警方按法例行事,本應得到表揚,結果反被控暴動罪,這同大陸扶起老人反被控推跌對方有何分別?律政司繼續上訴,誓要釘死她坐監為止,如果我們噤聲,就是好人袖手旁觀,縱容律政司作惡。

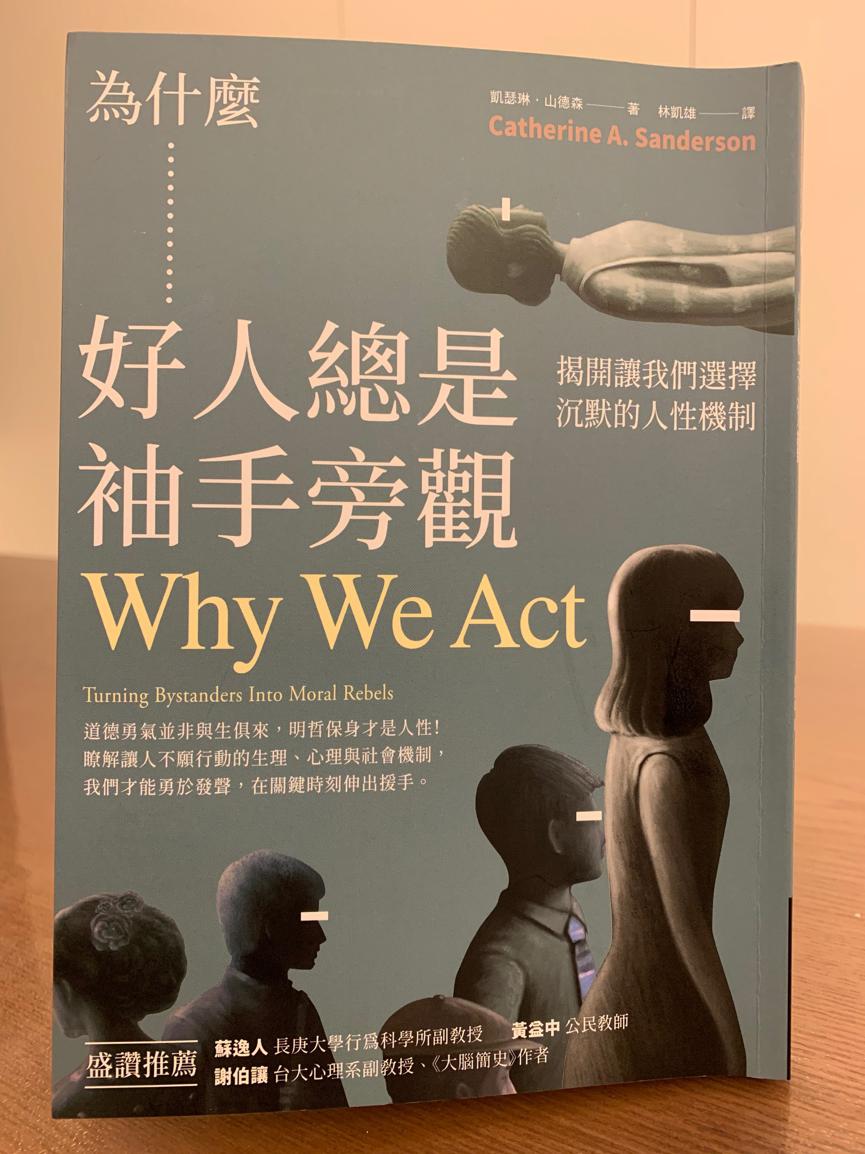

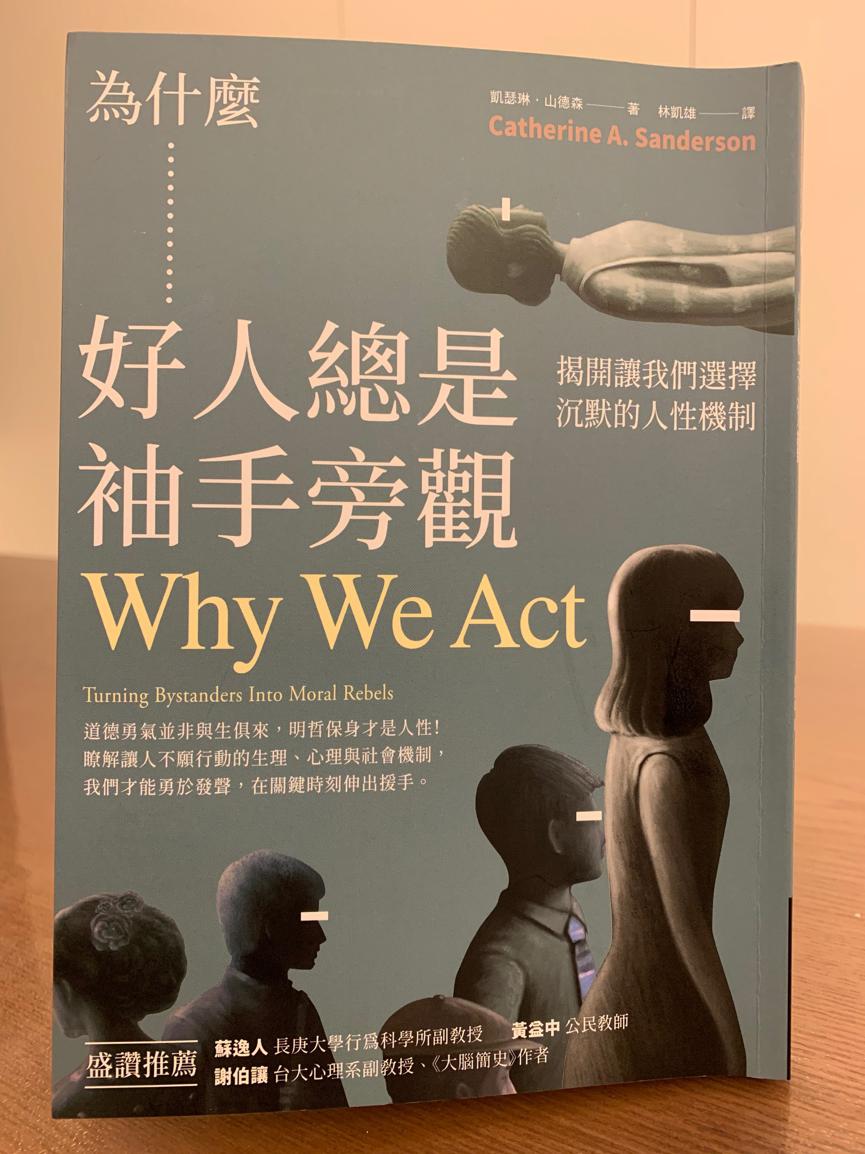

是時候介紹《為什麼好人總是袖手旁觀》這本書,原著《Why We Act: Turning Bystanders Into Morals Rebels》,作者是心理學家Catherine A. Sanderson,她用大量心理實驗作佐證,解釋好人對壞事袖手旁觀的原因,也提出改變的方法。實驗證明好人也會出手傷人,其中最早也最知名的一個出自耶魯大學的史丹利.米爾格蘭(Stanley Milgram),他對這個問題很感興趣:人會不會因為權威人物的命令而對他人強加痛苦?因此他設計了一個實驗,以了解促成納粹大屠殺的心理過程,因為參與大屠殺的共犯聲稱他們只是服從命令,結果造成了大災難。心理學家發現人是傾向遵從權威命令,關鍵因素是他們深信不論有何負面後果,這個權威人物都會代他們承擔責任,作惡後可以免於受罰。香港警察集體隱藏編號,就是免於受罰保護罩,並且是得高層權威認可。陳虹秀在現場不斷用大聲公提醒警員要守法,正正令他們感到不安,因為警察犯法也同樣被起訴。

納粹政權的殺傷力之所以如此強大,許多案例都顯示他們很認同法西斯主義更宏大的社會願景與使命。作者認為我們被鼓勵做明知不對的事,通常仍會拚命附和,還有一個重要原因是:情況是一點一滴地趨向極端,令我們很難下決定停手,這種溫水煮青蛙令人難以認清問題所在早早抽身。香港警察的暴力行為何嘗不是一步一步走入深淵。

本書解答旁觀者面對惡行不作為的原因,作者指出身處人群時我們傾向不作為,行動如果顯得較不起眼,我們就會減少出力,當我們的努力會與旁人結合,我們就會降低自身貢獻,這種傾向叫做社會賦閒(social loafing)。這就是「三個和尚冇水食」的道理。袖手旁觀的另一個原因是我們不清楚出了何事,擔心別人批評我們愚蠢或反應過度。心理學家稱這種現象為評價顧慮(evaluation apprehension),越希望得到集體認同的人,越怕行動出錯受集體嘲笑或排擠。敢於挺身而出的人,心理學家把這些展現道德勇氣的人稱之為道德叛客(moral rebel),他們堅守原則,即使情勢逼切要妥協,也會拒絕服從,不願保持沉默,不會順從了事。這些堅持信念行為即使引致負面社交後果,他們也在所不惜。道德叛客有共同性格特徵:普遍自我肯定,擁有高度自尊,信任自己判斷力、價值觀和能力。這些特質幫助他們抗拒「從眾」的社會壓力,更重要是道德叛客相信行動會有意義,可帶來改變、左右局面。

作者認為這些特質是可以通過後天培育得來,包括家長、老師應教導那些曾展現道德勇氣的典範人物,其次是要培養同理心,學習多了解他人觀點,並多些和觀點對立的人交談。作為有影響力的人,要多幫助別人了解「沉默」的代價,並說服他們行動會有作用。

陳虹秀挺身而出的故事,在香港值得要更多人認識。

劉細良