無論在哪個年代,生小孩都是重大決定,古人說養不教父之過,今天我們說「生仔要考牌」。阿芬出生時爸爸是一位年屆70的老翁,當時有邊緣(極為輕度)智障的媽媽只有28歲。童年被家暴和欺凌,令她患上嚴重抑鬱, 十多年來的治療令她逐漸好轉,27歲的她決定透過這個訪問,揮別過去的傷痛。

訪問前與阿芬通過數次電話,電話那頭談及的內容不多,後來她改用短訊向我分享故事,反而來得更自在。她是一個很內斂的人,對於我的提問她全數回答,但話不多,一句起兩句止。後來發現,原來她的故事,不是要耳聽,而是要感受。「我爸媽都是靠綜援過日子,曾經我覺得,他們不應該在這個情況下生下我。」她覺得父母的婚姻是有目的性——媽媽恨嫁,爸爸恨仔。爸爸本已有四個前妻四個女,媽媽是他第五任老婆,長輩總想有個兒子擔幡買水,再婚最希望老來得子,阿芬就這樣出生了。

對於過往,她總是沒放太多情感,似是在訴說與自己無關的瑣碎事。爸爸閒時會帶她到茶樓飲茶,但她小學時爸爸因白內障致完全失明,沒能力再照顧她。媽媽則在她不聽話時,以打鬧代替教導,「她會用爸爸的皮帶綁我在窗花,再用雞毛掃打我。」爸爸在她小六時過身,她變得更寡言,絕少跟媽媽談話,因為她相信「講了媽媽也不明白,索性甚麼都不講」。

小二時她從內地轉校來港讀書,學校朋輩沒為她的童年添上快樂。幼時她患上哮喘,病發時嘴唇、指甲會泛紫,被同學取笑是「異形」。當時校中的小霸王會要求阿芬替自己做功課,換取「一起玩耍的時間」,「我小時候是很恨他們,但我還是有幫他們做功課,說到底我是很渴望有人同我玩。」這種欺凌由小二開始從無間斷,阿芬心知老師知情,卻沒出面調停,求救無門她只好選擇忍受。最難受一次是八達通被偷走,唯一一次向老師求助,而老師也確實在該同學袋中找回八達通,但只換來老師一句勸喻「請不要報警」,事情就不了了知。

中學入學時,向老師提起爸爸,阿芬情緒失控爆喊,終於被老師發現情緒問題。確實患上情緒病的時間不明,但她相信始於小學時。自殺入院不下10次,「割脈的痛楚令我覺得自己仍然存在。」最嚴重一次是因服食過量藥物送入ICU,反覆出入醫院接近兩年時間。每日要吃八種鎮靜藥物,又因藥物致肥,體重由100磅升到165磅。中三時她患上嚴重抑鬱,藥物治療效果並不理想,前後被安排進行24次腦電盪治療,需要全身麻醉,以電流通過腦部,增加腦內血清素,透過改變大腦代謝,讓她忘卻煩惱或鬱悶情緒。藥物和治療可平復她情緒,但後果是令她再沒喜怒哀樂,「我對所有事情都呆呆哋。」

中四是她人生的轉捩點,根據一系列的治療,以及社工和心理學家的評估後,她轉校到VTC青年學院就讀,學習壓力減少,老師和同學了解她病歷亦體諒和接納她,「我第一次有同學和我一起吃飯,一起上學放學。」她以優異成績畢業並獲得獎學金。後來嘗試到公開大學讀高級文憑,主修幼兒教育,雖然壓力太大一年後輟學,但她曾有機會到幼稚園實習,開始明白小朋友的想法,「看開了,因為小朋友都很天真,不喜歡就是不喜歡,我知道小學同學不是惡意欺凌。」

三年前因為與媽媽經常吵架,決定入住中途宿舍,這種有距離的母女關係,反而讓她悟出與媽媽相處的方式,體諒媽媽單向的思考模式,同時學習把自己的感受說出。遇上情緒低谷,她找到屬於自己的一套紓壓方法,在難過時、想自殘時不停摺紙,可以平靜心情,「一摺就摺了三個鐘,摺完就甚麼念頭也沒有,只想睡覺。」社工評估過阿芬的情況,三個月後便能搬回家中和媽媽同住。

現時阿芬在社企便利店擔任店務員,總算是一份穩定工作,亦養了一隻貓,人生不再是依附他人給予的價值,而是確切靠自己雙手賺取金錢,自給自足。記者問她,還恨父母和小學同學嗎?她連想也不用想,「不再恨了,對於同學,我想跟他們說,千萬別讓下一代成為欺凌或被欺凌的人;對於媽媽,我會努力和她過好未來的日子;至於爸爸,我希望他在天上不用再擔心我。」

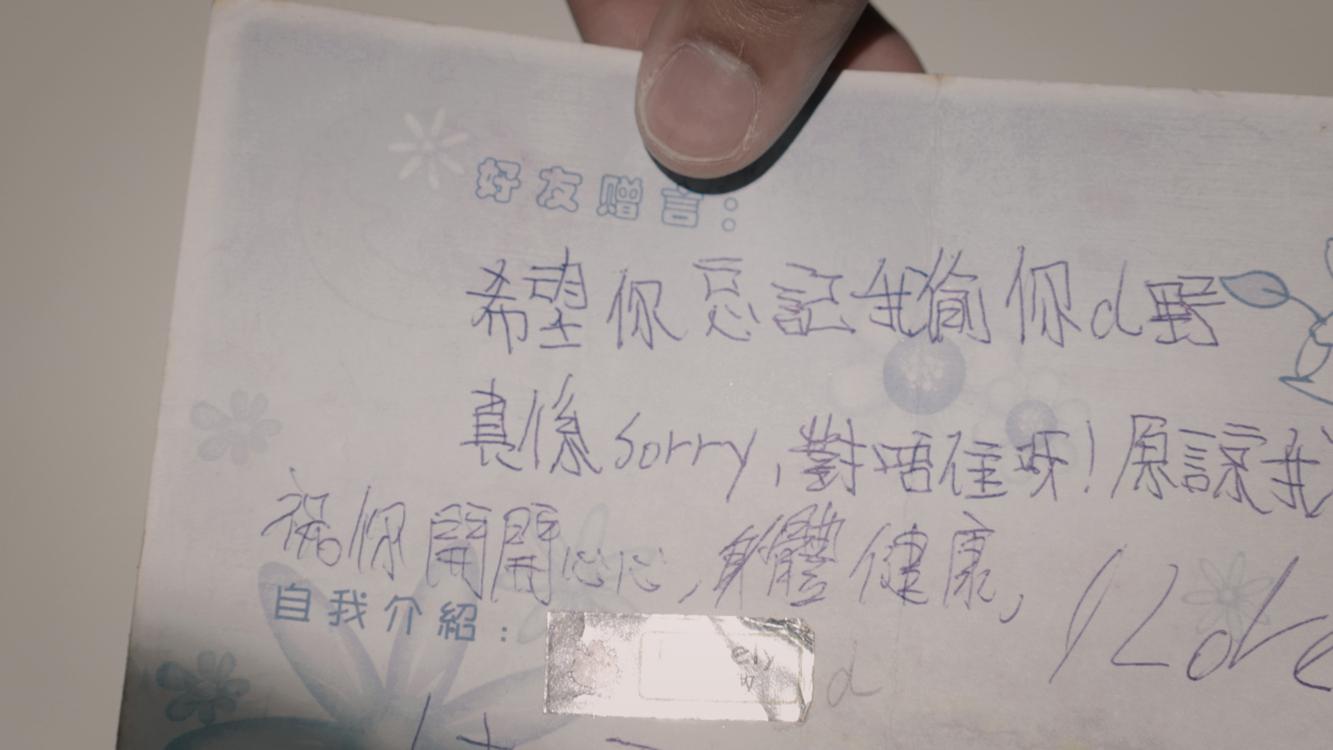

訪問主題是告別傷痛,那麼阿芬想以甚麼形式作結過去傷痛?她建議把以前相片丟掉,代表揮別以往重新出發。我們選擇陪她到海邊,把承載難過的摺紙和一幀她正在哭泣的相片丟進化寶盆,讓傷痛隨灰燼散去。

一個悲劇的造成,背後總有千絲萬縷,一步一步走來,除了要反思對身邊人的關懷,也應該好好考慮對下一代的責任。

記者:劉芷晞

攝影:張洛晞、洪輝進