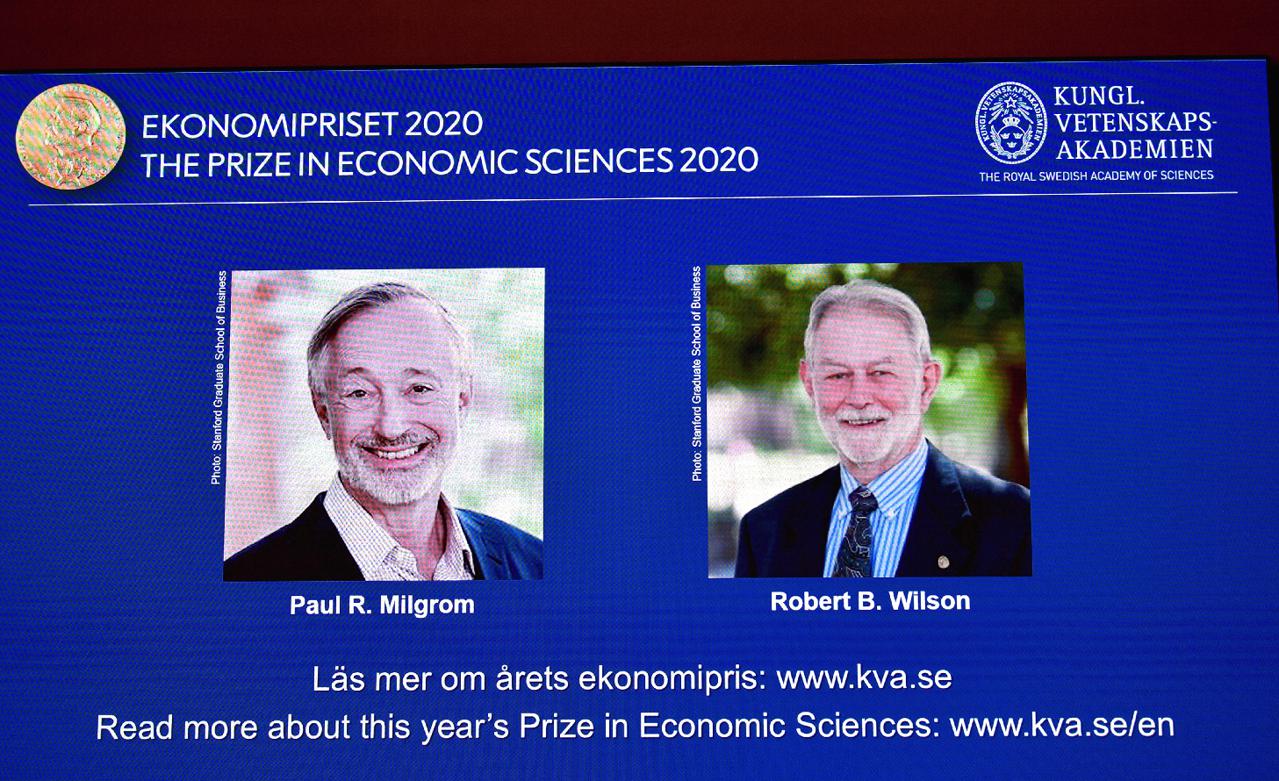

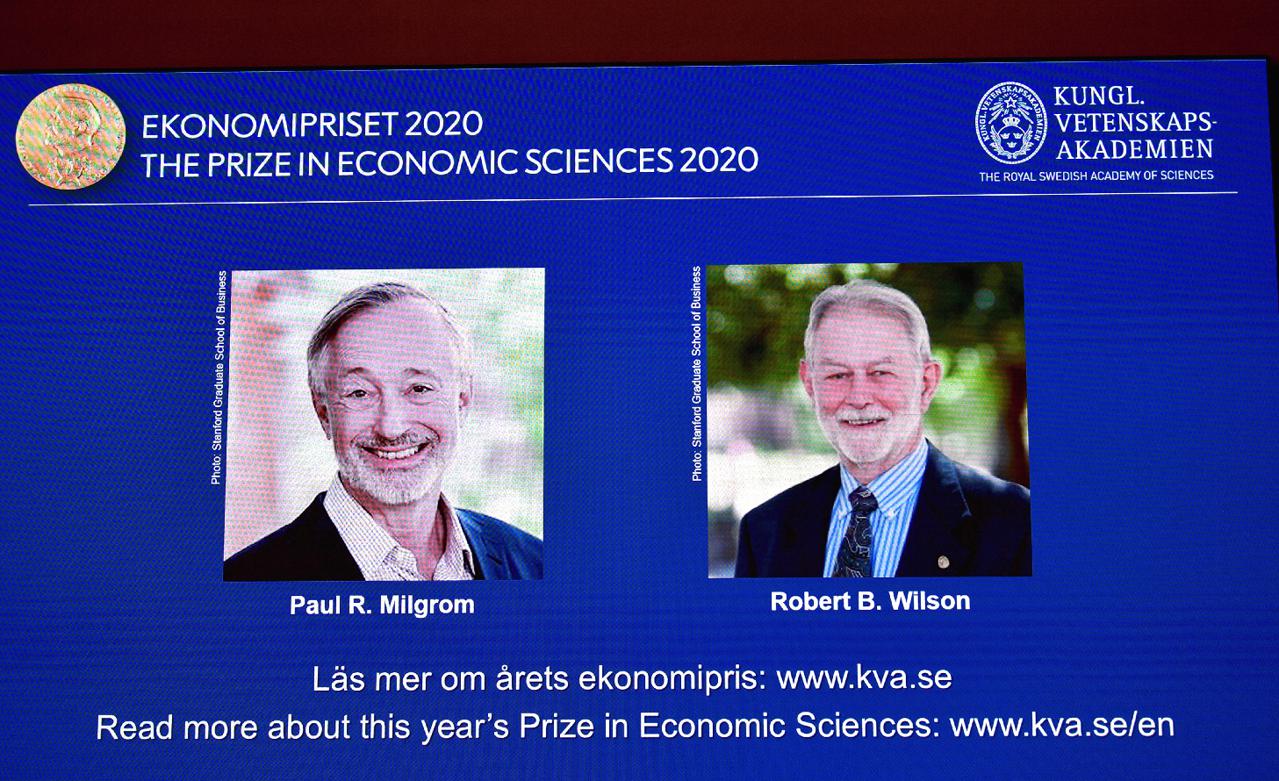

從藝術品、電力到無線電頻譜,現代經濟充滿了無數拍賣活動,今年的諾貝爾經濟學獎,由美國史丹福大學一對師徒奪得(圖),評審指他們「改進了拍賣理論,並發明了新的拍賣形式」,「他們的發現令賣家、買家和世界各地的納稅人都得益」。

瑞典皇家科學院昨天宣佈經濟學獎得主,分別是米爾格羅姆(Paul Milgrom)和威爾遜(Robert Wilson),兩人將平分1,000萬瑞典克朗(880萬港元)獎金。經濟學獎委員會主席弗雷德里克森表示:「今年的經濟學獎得主從基本理論出發,並將結果用於實際應用,應用擴展到全球。他們的發現對社會裨益良多。」

評審指出,經濟學上拍賣理論決定拍賣結果的三大因素,分別是拍賣形式、拍賣品價值和對手情況(見表)。1996年經濟學獎得主之一維克里(William Vickrey),在1960年代建立了拍賣理論,論證了如果所有競投者都理性和對風險持中立態度,無論是由低至高出價的英式拍賣,還是由拍賣官高至低出價的荷式拍賣,拍賣者收入都會一樣。

不過,維克里的分析是基於拍賣品對競投者只有「私人價值」的特殊情況,即拍賣品的價值純粹主觀,但現實情況中很多拍賣品的價值事先是不確定的,但最終對每個人而言都一樣,如特定區域內金礦數量、無線電頻譜的未來價值等。威爾遜是首人在拍賣理論建立框架,分析這些有「共同價值」的拍賣品。

評審指他在1960年代至70年代三篇經典論文,指出當拍賣品的真正共同價值是不確定,出價最高的人通常都會高估了拍賣品的共同價值,最終做了虧本生意,稱之為「贏家詛咒」(winner’s curse);競投者為免當冤大頭,出價會比自己的估價低,如對拍賣品的不確定更大,出價會更保守;當部份競投者掌握的資訊比其他人多,掌握資訊處於下風的人會出價更低,甚至放棄參與。

曾由威爾遜擔當博士導師的米爾格羅姆,進一步綜合分析同具共同價值和私人價值的拍賣,其中一個焦點是不同拍賣形式下「贏家詛咒」的影響,其中一個結論是拍賣者如想提高成交價,就要在拍賣前讓競投者盡量得到拍賣品價值的資訊,如拍賣物業前讓競投者得到獨立專家估價。

評審指兩人除了理論,也獲美國聯邦通訊委員會邀請,為1994年首次無線電頻譜拍賣,設計以「同時多回合拍賣」(Simultaneous Multiple Round Auction)進行,將不同地區的頻譜同時拍賣,並讓投標者多輪出價,以減不確定性和「贏家詛咒」影響,西方多國之後都仿效以這形式拍賣頻譜。

隨着經濟學獎公佈,今年諾貝爾獎得主全部揭盅,撇除得和平獎,11名個人得主有七個是美國人。瑞典皇家科學院秘書長漢森指這反映美國在二戰後對科研的投資。

美聯社/諾貝爾獎官網