1974年落成的美東邨美東樓,是房委會成立後首個接收的公共屋邨,曾為本港最細屋邨。美東樓沿山邊而建,建築呈狹長微彎C型。曾拍攝沙田乙明邨而奪得《國家地理》雜誌青年攝影大賽佳作獎的攝影師梁瑋鑫說,本港具建築風格的公屋買少見少,美東樓是本港少數僅存由基座、平台及高座結合而成的公屋。房屋署表示,因應疫情導致居民揀樓延遲,美東樓將延遲至明年初清拆。

記者:李詠希

「第一次嚟係90年代中,呢度以前有間模型舖,係好舊式嗰啲」,公屋迷兼本地攝影師梁瑋鑫(William),是facebook專頁「香港公共屋邨圖片集」版主,今次與本報記者同遊美東邨。美東邨的歷史可追溯至50年代,石硤尾寮屋區大火後,政府着力興建徙置大廈,安置災民及其他寮屋居民。William說,當年主要由工務司署興建廉租屋,至1973年房委會成立,接管徙置大廈和廉租屋邨,1974年落成的美東樓,就是首個房委會接收的屋邨。

William稱,美東邨初落成時只有美東樓一座大廈,當年是全港最細的屋邨。他說,政府70年代擬在東頭村道興建廉租屋邨,美東樓建好後本來是叫「第6座」,至於第1至第5座,原定座落今日賈炳達道公園和九龍城廣場一帶的舊屋區,惟因收地問題,最終沒有建成首五座,只得「第6座」落成。房屋署至1979年,取消「第6座」的稱號,並命名為美東樓。

美東樓由工務司署以廉租屋格局所建,現場所見,美東樓正立面面向東頭村道,後方為小山,大廈外觀因毗連小山邊緣,故呈微彎的C型。若從後山觀看美東樓,大廈C型立面更為清晰,「唔係純粹一條直線」。美東樓分三翼共九條樓梯,各樓梯標示以紙皮石堆砌,每層有高達50多個單位。他說,美東樓是本港少數結合地舖、基座、平台及高座四大部份的公屋。

William續指,美東樓獨特之處在於其基座設計巧妙,因東頭村道是斜坡,所以基座有不同層數,以遷就斜坡與大廈水平。近東正道地勢較低,基座就有3層住宅單位。近聯合道方向則地勢較高,基座就由三層變二層和一層,基座的單位當年為9至11人的「大單位」。

而高座較基座「細幢」,基座天台便成了大廈的平台。平台為五樓,可從這裏窺視民居的晾衣架和廚房。平台上有數張髹上藍色油漆的石屎長椅,下午到訪時有小朋友在平台上玩耍,是專屬美東樓居民的小小休憩空間,也屬公屋少見的設計。平台另一邊由兩條天橋接駁,可通往美東樓後山上的小型公園和地下停車場。他說,停車場部份泊位隱藏於基座騎樓底,也屬公屋罕見。

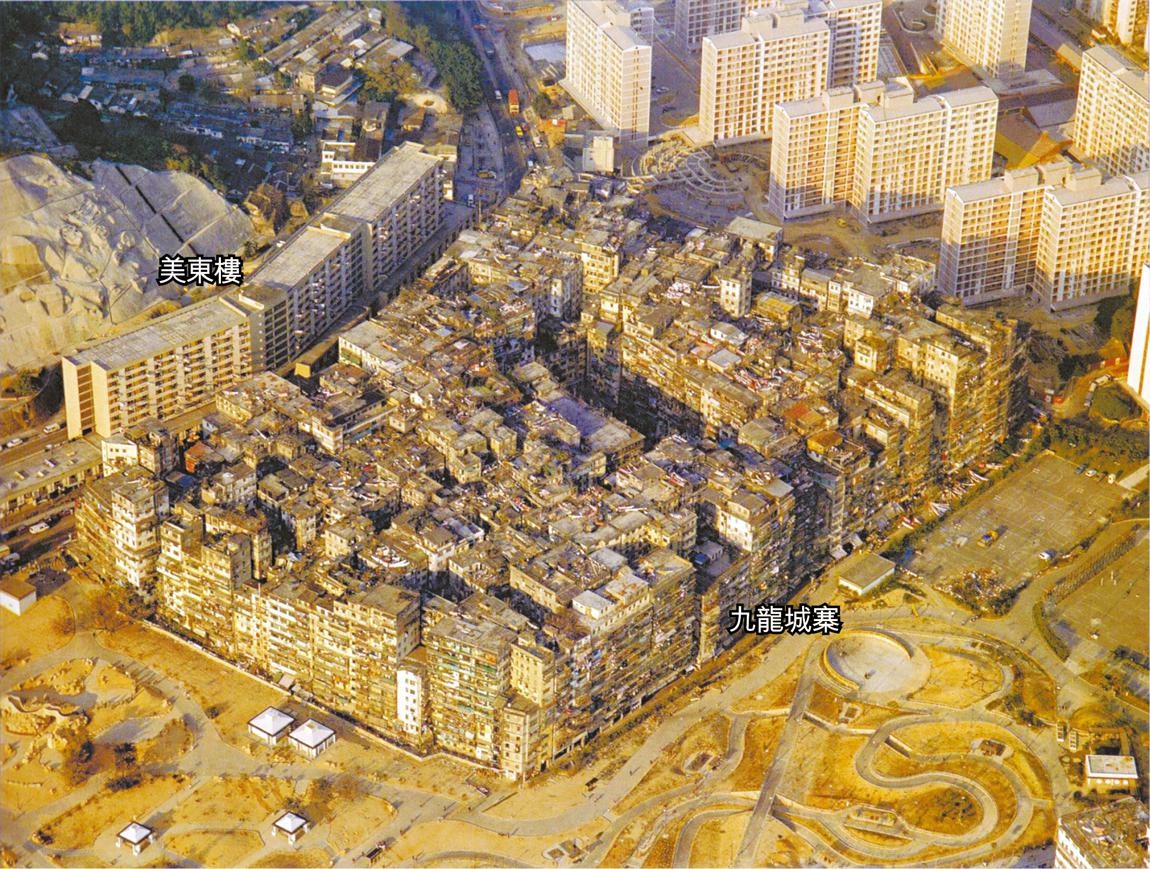

William更謂,美東樓在本港公屋史上不算是著名及多人留意的屋邨,但就見證九龍城與城寨的時代變遷,對美東樓清拆在即感到慨嘆,「時代巨輪不會停下,惟有多拍照記錄最後歲月」。

美東邨共有四座,房屋署表示因疫症影響,原定今年11月展開美東樓與美寶樓清拆工程,將延遲至明年初,共有約630戶受影響,主要獲遷置附近的東匯邨、觀塘安泰邨等,部份則按意願獲編配至其他屋邨、購買居屋或綠置居等。至於美東邨另外兩座美仁樓和美德樓,則分別在2010年及2014年才落成。