香港蜘蛛專家黃志俊(Dickson)最近榮獲國際自然保護聯盟(IUCN)邀請為蜘蛛專家小組成員,提供香港地區的蜘蛛資訊以供小組制訂《瀕危物種紅色名錄》。獲邀後,Dickson感到有些愕然,因為他並非學者,在學術研究也沒有貢獻。他在2016年出版了一本《香港蜘蛛圖鑑》,以及這三年於網上自然生態平台iNaturalist開設一個記錄香港蜘蛛的計劃「Hong Kong Spiders香港蜘蛛」,記下香港的蜘蛛分佈及找出牠們一年四季的數量變化。記者:趙曉彤

黃志俊用了十年時間獨自寫完一本《香港蜘蛛圖鑑》,記錄了200多種蜘蛛。當時他發現中國內地、台灣、日本,甚至東南亞婆羅洲也有屬於當地的蜘蛛專書,但香港沒有,他就決定寫這本書。他說,寫書後,他其實可以不再理會這種生物,然而,因為他已經留意蜘蛛,於是走到哪裏,蜘蛛都好像無處不在——有時看見一種未見過的蜘蛛,可能是香港未有記錄,可能是他與其他地方的蜘蛛專家研究後,也不太確定這是甚麼品種,因為不斷有發現,他就繼續做這件事。

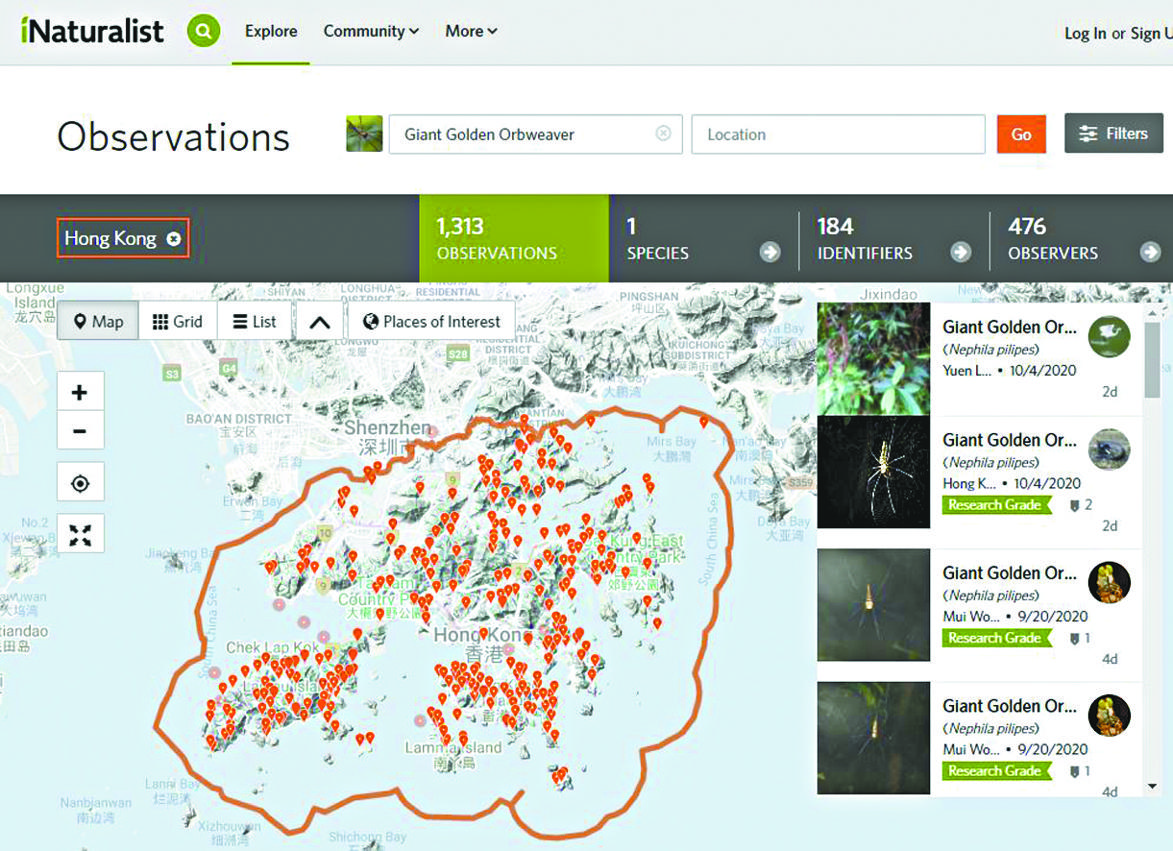

從個人研究到「全民研究」,是機緣巧合。三年前,他因為教一班蜘蛛生態班,在數堂理論課後,他帶學生出外考察兩次,希望更清晰地拍攝蜘蛛的位置、蜘蛛物種等資料清楚呈現予學生,研究一輪後,便在iNaturalist這個自然生態觀察資料的共享平台開設一個「Hong Kong Spiders香港蜘蛛」資料庫。自此,不論是他、他的學生以及任何公民科學家,都可以把他們遇見的蜘蛛照片放進這個資料庫。沒有生物知識的公民科學家把資料放進去,卻會有Dickson等生物知識豐富的人協助辨認生物的物種,因此吸引更多人參與這件事。

Dickson意外經歷了「全民參與」的好處,資訊庫開設三年,吸引不同人上載了近20,000張香港蜘蛛照片、累計記錄了360種香港蜘蛛,對比下,他用十年才記錄了200多種蜘蛛,「你睇到呢個係個好強大嘅資源,或者大家一齊共享下,共同貢獻去令我哋對香港某類生物、或某個地區生態有更全面嘅認識」。他更欣賞這是一個公開給所有人共同參與和獲得資訊的數據庫,而不是由專家和顧問研究完後便收起來的一份資料。

Dickson表示,雖然蜘蛛因為外貌或是聲譽,在香港被無視、被厭棄,不過,他們在生態系統的平衡裏相當重要,甚至蜘蛛數量是該處生態的一個重要參考指標。香港以外很多地方都會研究蜘蛛,特別是蜘蛛與農業的關係,因為蜘蛛品種的豐富程度是該農地的生態是否平衡和理想的一種指標,該處要殺蟲藥不多,才能提供足夠食物予蜘蛛生存,「因為蜘蛛係喺一個食物網度控制昆蟲,而呢個角度其實喺農業相當重要,如果你嘅農地落好多農藥,殺晒啲蟲,其實冇咩蜘蛛」。

香港蜘蛛的數量、分佈及常見程度等資料非常重要,Dickson解釋,因為當有一個數據庫以某種蜘蛛在哪裏出沒或是否罕見,就可以知道該蜘蛛是否只使用某一兩個地點,「嗰種蜘蛛可能係好專注喺某個地方(生活),如果呢個地方有任何發展、山火或者人為干擾,其實對佢繁衍係絕對有影響,所以其實要知道究竟嗰種物種係咪瀕危或者易危,呢個分佈係好重要,佢係咪全世畀個個地方都有?定係原來得香港有紀錄?咁呢度嘅保育價值重要性就會高咗」。

iNaturalist吸引許多熱愛拍攝生物的人參與其中,阿強就是其中一個公民科學家。他自2014年5月開始在這平台記錄生物,短短六年,他上載了17,000張照片,記錄了約2,500種生物,其中大部份是香港的紀錄,他說:「香港有個好處係你喺好短時間可以去到唔同嘅景點,有好多唔同物種。」

阿強的學歷和工作背景都與生物無關,但他很喜歡拍攝生物,他在十多年前開始觀鳥,漸漸留意到各種大自然裏的不同生物,如昆蟲、兩棲、爬行等各種生物,都在他的記錄範圍。後來,他在一個關於香港自然生態的網上論壇看見一個蛾專家開了一個「Hong Kong Moth」的資料庫,以記錄香港的蛾,蛾專家的資料庫正是以iNaturalist開設,自此,阿強開始使用iNaturalist,並成為這個平台的常客。

自從使用iNaturalist,阿強覺得在戶外考察開心了很多,因為他遇見不認識的生物時,只要放上網,就有Dickson等人,或其他生物專家協助他辨別物種,因為對生物的認識增加,他更樂於到處記錄生物。

不少獨特生物記錄在他的鏡頭下,例如塱原第一個黃嘴白鷺記錄、十年前曾拍得一隻香港土生土長的歐亞水獺,「香港好少人見過,影過嘅更少」。他原本與太太到米埔觀鳥,卻在途中看見一隻水獺在魚塘游水,整個相遇過程歷時一分鐘。Dickson表示,iNaturalist的好玩之處是有阿強這類公民科學家參與,他強調自己不是專家,只擁有蜘蛛知識,他這類人與阿強等人在網上交流,由熟知生物的人協助辨認物種,公民科學家則協助發掘更多生態記錄,「有時佢哋有一啲特別發現,其實對我哋嚟講都有幫助」。例如他看見有人拍攝到一隻罕見蜘蛛,他可以問清楚對方這隻蜘蛛的出沒位置和時間等,「對我嚟講係多咗啲資訊,知道嗰隻嘢唔係我想像中咁罕見。佢哋真係好犀利,但分分鐘勤力過好多專家出field」。

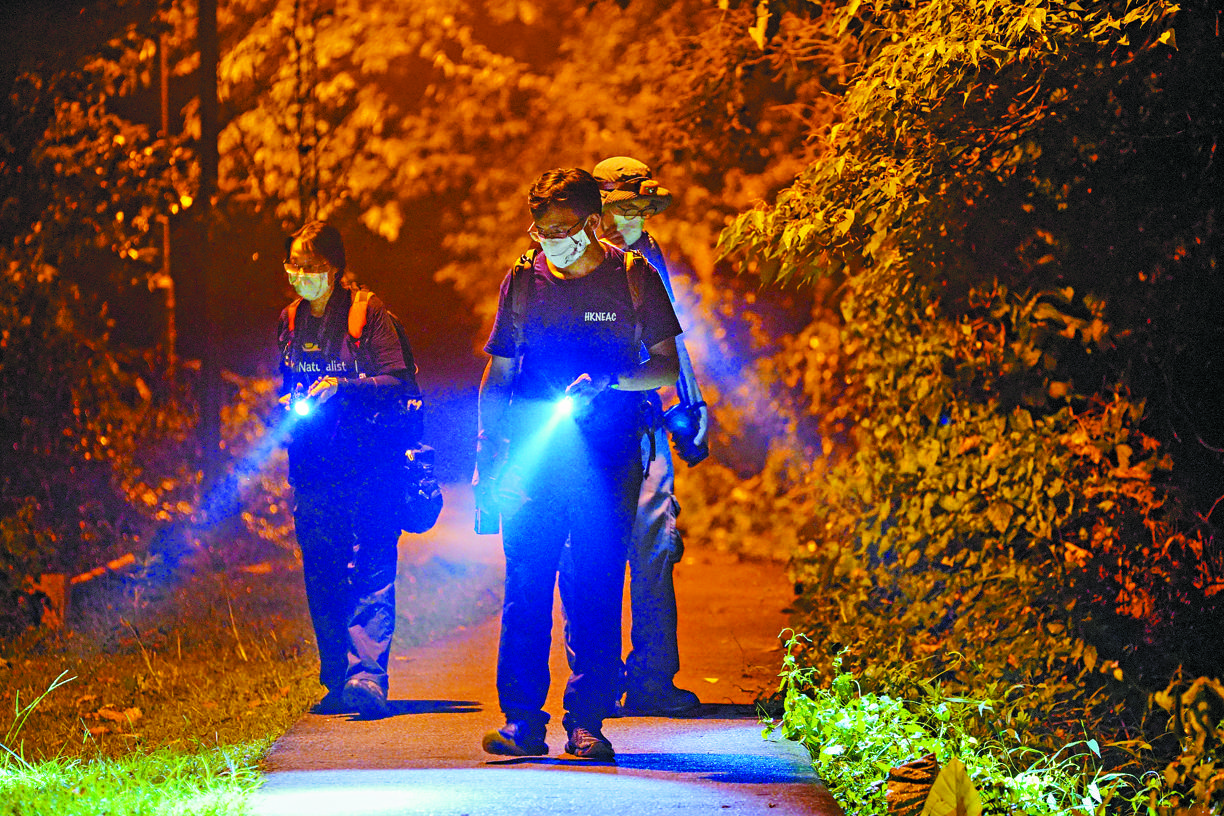

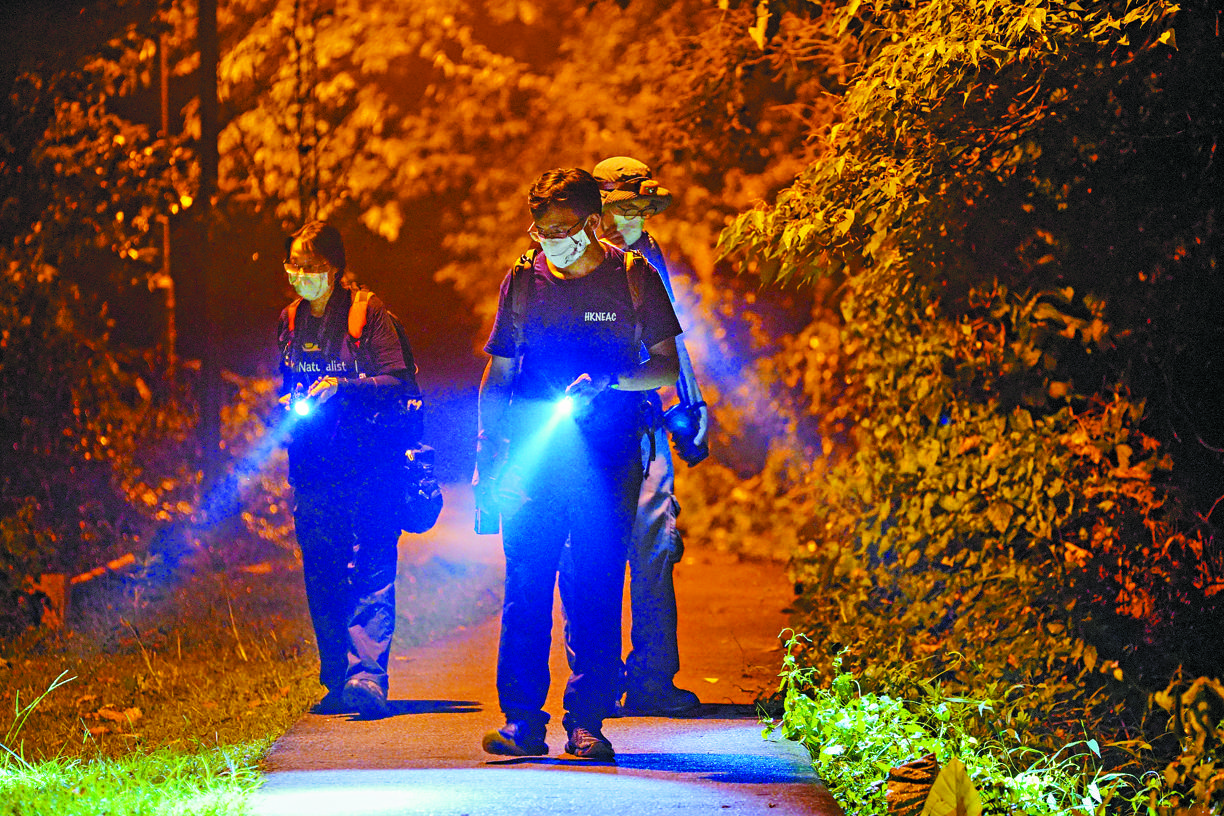

訪問那日,記者與Dickson、阿強及他的太太Jan到梅窩看蜘蛛,當日從入村的田間小路,經民居、農田漫步至河溪、瀑布,雖然Dickson認為當日所見的獨特蜘蛛不多,收穫不算豐富。然而,他過往曾在梅窩考察數次,記錄了31種蜘蛛,而梅窩的已知蜘蛛記錄是82種,佔香港蜘蛛品種的四分之一。

他喜歡到梅窩記錄蜘蛛,是因為想大家留意蜘蛛不一定要在很天然的樹林裏生活,即使是有人居住的地方、有人耕種的農地,也是適合蜘蛛生活的生境。

他認為梅窩有農田、民居、濕地、河溪、棄耕地、水牛所開墾的濕地、本地樹林、栽種樹林等非常多樣化的生態,「所以佢個物種多其實係好合理,如果再搵落去,可能唔只四分一,三分一都唔出奇」。

「我哋成日會講大嶼山生態價值就講水口、講貝澳濕地,但其實你唔可以忽略咗梅窩呢個係有人共存嘅地方,我覺得係一個人同環境互動所產生出嚟既一個生態,其實幾特別。」