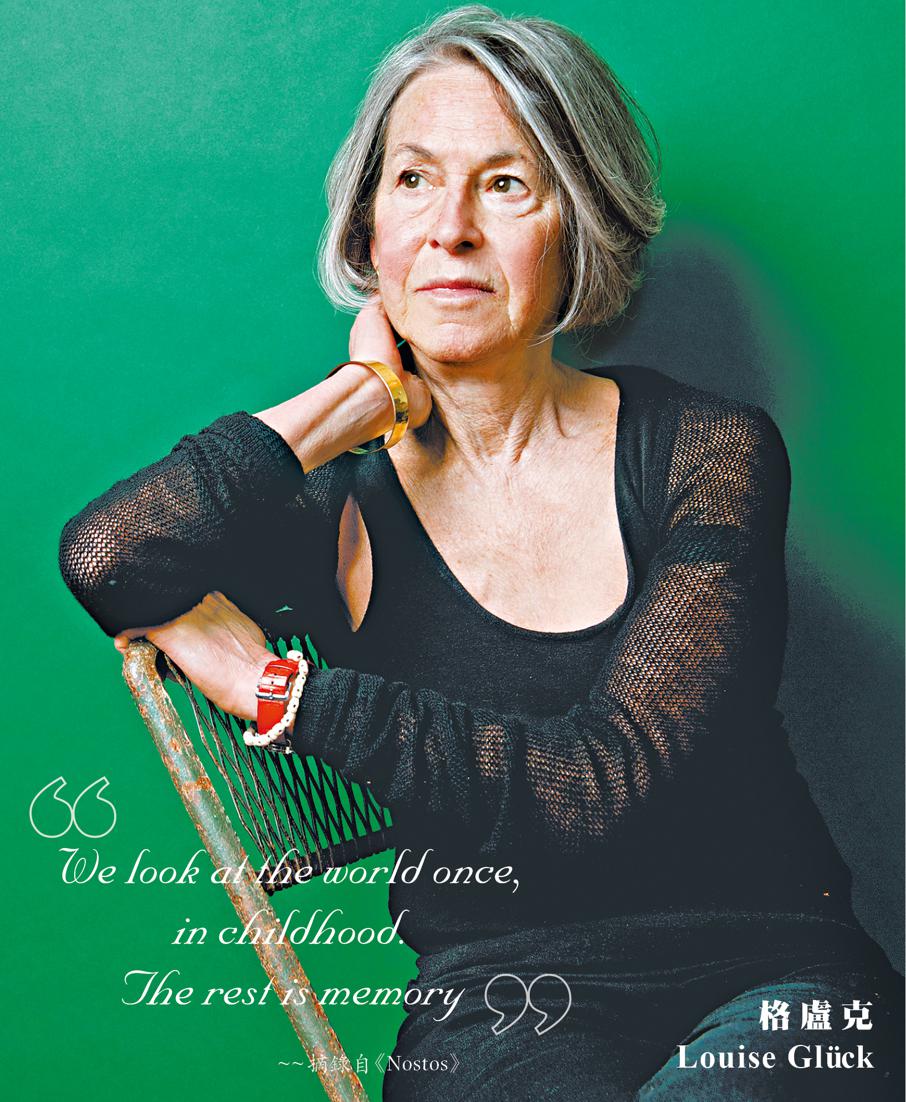

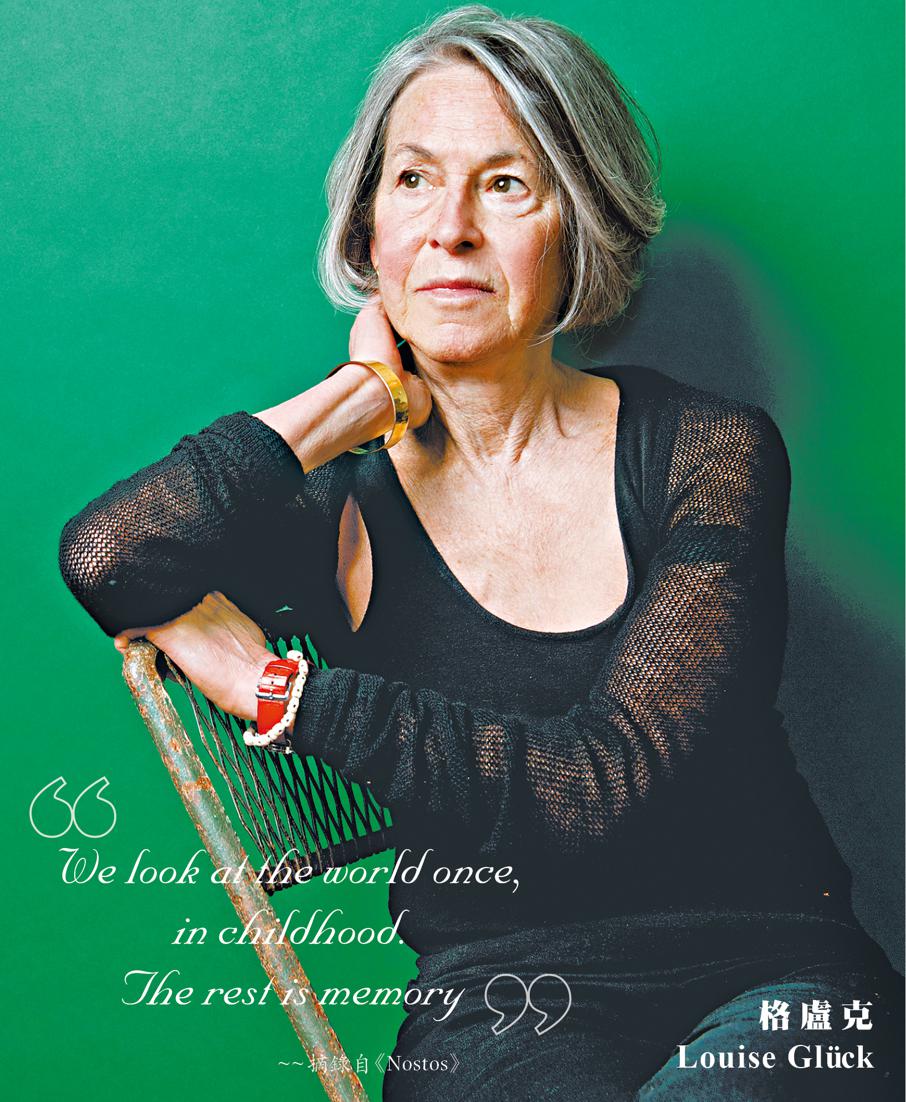

本年度諾貝爾文學獎由美國女詩人格盧克(Louise Glück)奪得,評審指她以「充滿樸實之美的無可挑剔詩意聲音,令個人的存在化成普世」,使她成為歷來117位文學獎得主中第16位摘桂冠的女性。《華盛頓郵報》形容,這次把最高榮譽給「世上其中一位最受愛戴的詩人」,或有助負責頒發文學獎的瑞典學院驅走近年的麻煩。

瑞典學院常任秘書馬爾姆(Mats Malm)昨天宣佈格盧克得文學獎,指她在美國時間清早收到得獎通知時,表示驚訝和高興。格盧克將可得1,000萬瑞典克朗(873萬港元)。

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾森(Anders Olsson)表示,格盧克12部原創詩集「特點都是追求清晰」(另有兩部作品合輯),她的詩往往引用古典典故和探討家庭生活,詩句「質樸得來機智,創作很精緻」,她詩中的聲音坦誠和堅定,卻也帶着辛辣的智慧。

瑞典學院介紹格盧克時,指她在1968年出版首部詩集《Firstborn》(第一個孩子) 不久,就已成為美國當代文學其中一位最顯赫的詩人;童年和家庭生活、親子之間的緊密關係,是她詩作一直的核心主題,而「在她的詩,自我在聆聽夢想和妄想的殘留物,沒有人像她那樣用力地對抗自我的幻象」。

聲明又指,格盧克的詩作雖然很多都是基於她的自身經歷,但她絕不是那些只會寫自己的世界的「懺悔詩人」,因為她追求的是一種普世的經驗,所以她寫詩往往從神話和古典文學的主題取得靈感,她詩中出現狄朵(Dido)、普西芬妮(Persephone)和歐律狄刻(Eurydice)的聲音,分別代表被拋棄的人、受罰的人和被背叛的人,其實都是「轉變中的自我的不同面具」,對她個人和任何人都成立。

瑞典學院又指格盧克像19世紀美國女詩人迪金森(Emily Dickinson)那樣,很嚴格審視自己,也不願接受簡單的信仰。在1990年詩集《Ararat》(阿勒山)中,她學會用普通的文字寫詩,「那種看似自然的語調很突出,我們遇上直接得迹近殘暴的意象,在訴說痛苦的家庭關係,坦誠和堅定,沒有任何詩意修飾」。在1992年的《The Wild Iris》(野鷲尾),她寫激烈的轉變和重生;在2006年的大作《Averno》(阿弗爾諾),她重新詮釋普西芬妮被冥王哈迪斯綁架到地獄的神話。

瑞典學院近年選卜戴倫和漢德克得文學獎,都引起很大爭議,前年更因院士丈夫的醜聞暫停頒獎一年。美國前桂冠詩人平斯基(Robert Pinsky)對於格盧克得獎說:「有時世界都會做對的。我相信她很快會出另一部一流的詩集,希望這樣說不是輕率。」

諾貝爾獎官網/美聯社/路透社