【國際戰線】

【本報訊】抗爭者的國際戰線在國安法的限制下難度大增,但在海外,除了流亡的港人外,仍有海外人士正在為香港發聲。不久前,有港人組織發起德國國會聯署,要求德國政府就人權問題制裁中國,只要聯署人數超過五萬人,德國政府就一定要展開聆訊。

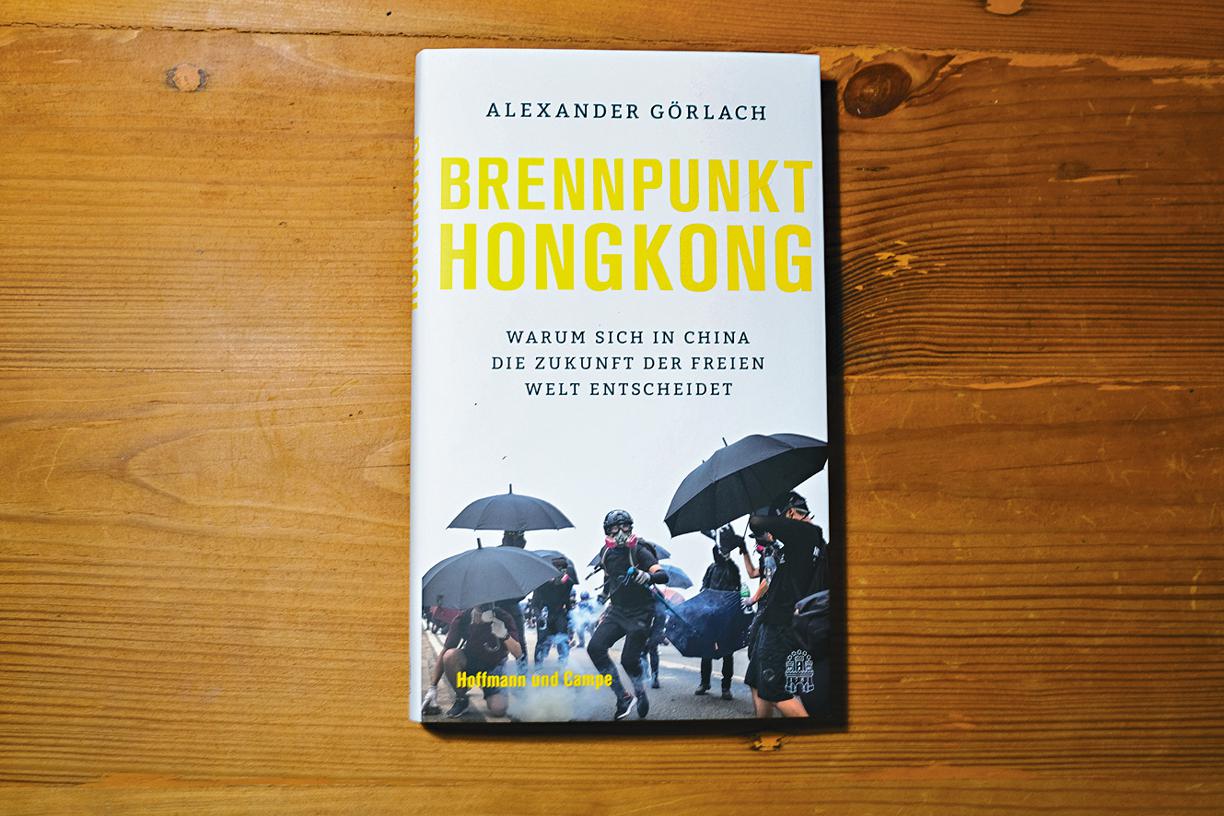

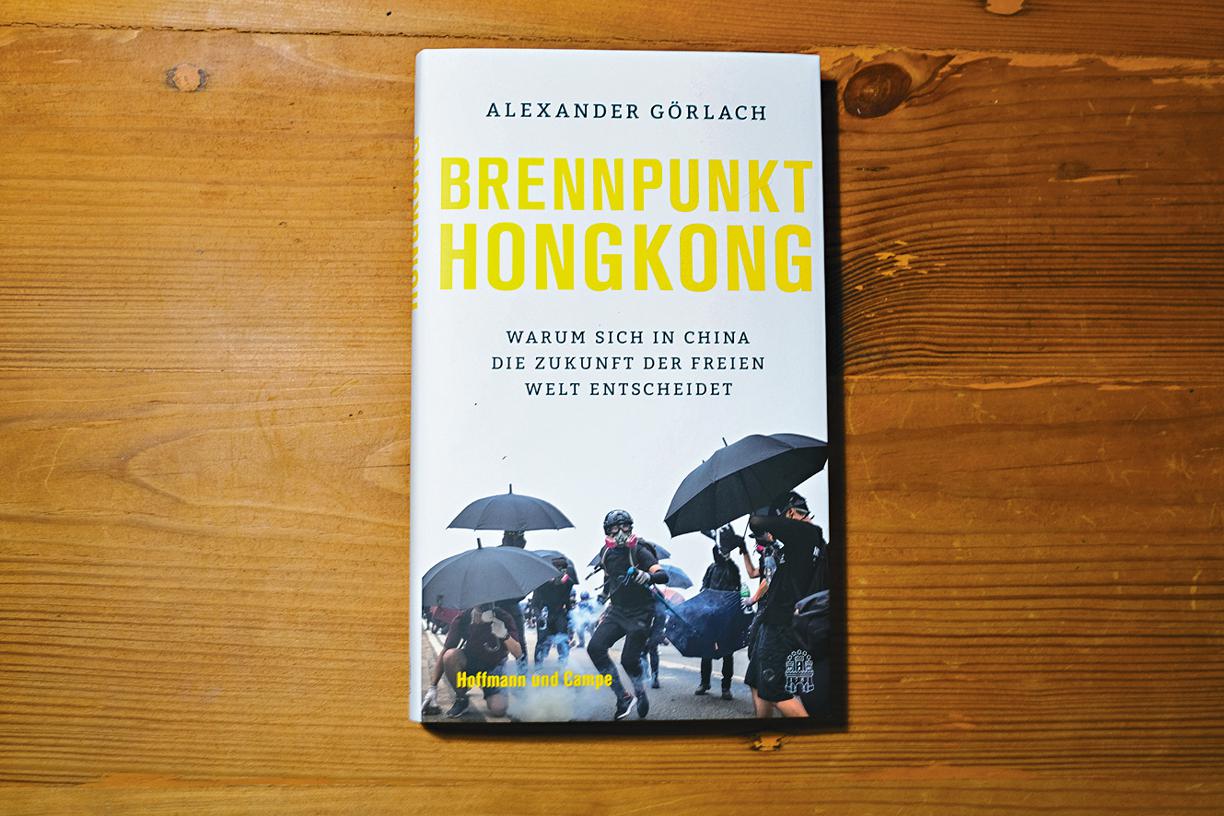

曾在香港任教的德國傳媒人Alexander Görlach,今年9月出版德語著作《Brennpunkt Hongkong》(意譯:聚焦香港),分析為何民主國家應當為香港採取行動。到底在德國的視角,香港變成了怎樣的一個城市?德國又是否有理由,對香港發生的事作出具體回應?且聽身在柏林的Görlach如何說。

記者 / 攝影:鄭匡翹

「根據我的消息,不同的德國政黨已正在向政府施壓,希望改變對華政策。」Görlach這樣說。Görlach是國際關係雜誌《The European》創辦人,對亞洲人權狀況有一定研究。2014年至2017年期間,他曾在哈佛大學任教,2017年至2018年度來到台灣大學及香港城市大學任教,對香港狀況所知甚詳。

Görlach最近一次居港期間遇上港人反修例運動,他至今仍一直跟進香港狀況。「我很清楚記得那時的氣氛。那是最多人參與遊行之後的事,大家已經盡了力發聲,政府卻沒有回應。於是大家也不知還可以做甚麼,只好等待着反應。我能感受到的,就是香港人當時正背負着巨大的壓力。」

Görlach的新作目標讀者是德國政府與人民,書名《Brennpunkt Hongkong》,副題為「為何中國決定了自由世界的未來」(Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet),意指香港是放大鏡下的聚焦點,包括德國在內的民主國家,其實必須對香港問題作出反應,否則自由世界也有出現危機。

他指出,這年多來香港局勢的轉變,促使包括德國在內的西方國家,無法再對中國其他地方發生的事視而不見。「例如說新疆的強制勞動問題,這在納粹德國時代亦有出現。加上種族滅絕的問題,這些在德國是底線。這令許多德國企業會再次考慮,到底是否真的要繼續在中國經營呢?」

當然,德國亦有人會聽信支持中國的論調,認為「中國模式」有效,甚至疫情中更有效率,「我是完全不同意的!你要想清楚,到底疫情為甚麼一開始不能受控?為甚麼希望說出真相的醫生反而會被捕?你再看看民主國家如德國,這裏是有討論的,這就是民主,大家可以有共識,說雖然人身自由受限,但也同意戴上口罩。過了幾個月,情況受控,又可以再討論會否改變政策,這就是民主。」

在這層面,香港其實是一個爆發點,讓國際社會不能不發聲。這也是他寫下這本書的原因,香港從來都不只是香港,它是一個意識形態的實驗場,在香港,不時有說法認為利之所在,德國不會為香港發聲或採取具體行動,但他有不同的看法。他引用德國貝塔斯曼基金會(Bertelsmann-Stiftung)的研究指出,德國的國際貿易中,只有15%是與非民主國家進行的。「許多人會有一個印象,覺得德國在經濟上很依靠中國,那其實不盡然。事實上,中國是希望在德國身上得到一些甚麼的,例如是德國的科技與投資。中國當然在德國有投資,但那絕對是雙邊的關係,這關係是否會改變,很視乎中國怎處理人權問題,及是否遵守貿易協議。」

德國現時是歐盟的輪值主席國,歐盟國家也會對中國採取共同立場,德國對華政策自然舉足輕重。但香港人會關心的是,假如德國真的改變對華政策,甚至在香港問題上更主動介入,香港的處境是否會戲劇性地改變?「在我看來,最好的可能,是國安法繼續存在,不過並不會嚴厲執行。」他說,「但那只是最好的可能性而已。」

但認清現實,不代表要感到絕望。在個人層面,他說德國將會有更多的獎學金及援助計劃,讓有危險或需要的香港人可以申請。在國際戰線上,隨着美國的制裁行動,以及民主國家的同盟如G10等有可能採取的行為,國際間的壓力,長遠甚至會影響到中國的未來。「當國際不斷施加壓力,那甚至有機會影響習近平的連任。」雖然中共修憲取消國家主席任期限制後,2022年習近平原來有機會繼續連任,但Görlach認為,包括德國在內國家的施壓,有機會讓習近平的連任出現變數。「這是會花三年慢慢醞釀的事。」