走過舊區,抬頭一看,有留意到一級級向上層層收窄的「斜面」樓宇嗎?這種「高空金字塔」,源自殖民政府的德政,希望藉《街影法》令陽光灑滿每條街道,但這條法例在八十年代已廢除。

斜面樓大多「存活」於香港舊區中,香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然解釋,因為香港樓價高企,中環、銅鑼灣等有價值的地段早已再發展,剩餘的斜面樓數目不多,所以要看斜面樓,當然要去舊區,他便推薦我們到佐敦、灣仔兩個傳統舊區。

「數到最經典的例子,一定是油麻地(近佐敦)渡船角的八文樓。」李浩然說。八文樓原名為文華新村,因有八幢以「文」字起首的住宅(文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓、文英樓、文華樓)而被稱為八文樓。樓宇於六、七十年代落成,是香港傳統舊式住宅屋苑。

八文樓特色是八座大廈呈「田」字形排列,俱有街道互通,樓宇高層逐層向上收窄,而且斜度一樣,但唯獨一面因當年面靠海邊(現已填海),所以並沒有呈現斜角,非常有特色。不過,若從《街影法》的功能上來說,李浩然卻說在八文樓這裏作用不大。

何解呢?先解說《街影法》,顧名思義,就是樓宇落成後,街道仍然有足夠陽光照射出影子到街上,背後理念是人人都有權享受陽光,在歐洲各地非常盛行。不過,為甚麼會推行至香港呢?那要再講講歷史,香港1894年曾發生嚴重鼠疫,導致超過兩萬人死亡。李浩然指出,當時港英政府為改善香港的環境衞生,便從英國搬來《街影法》,希望透過限制建築物高度及斜面的要求,讓街道受光,減少細菌滋生機會。

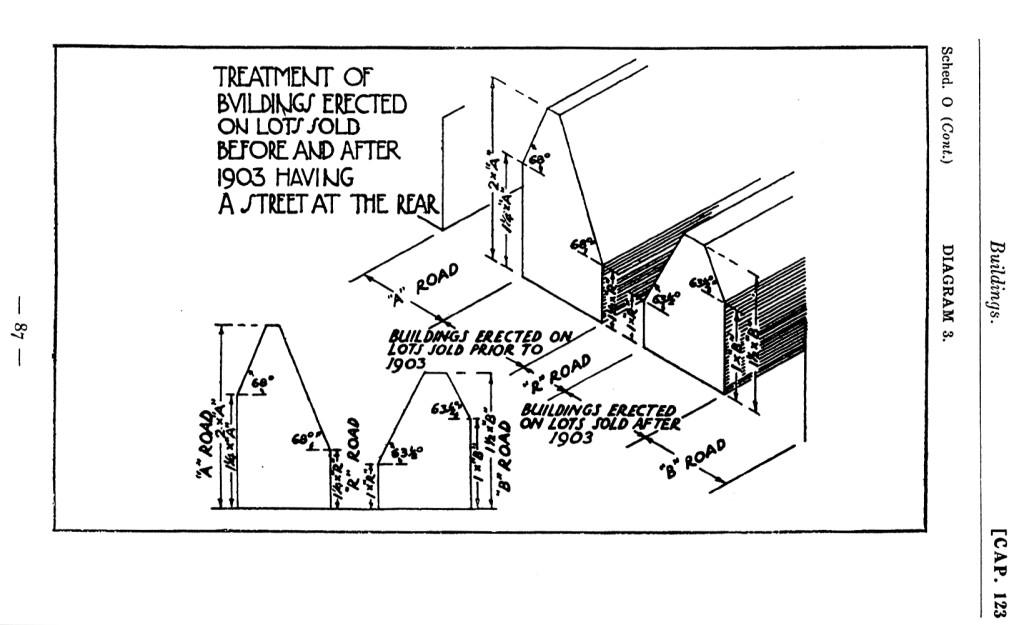

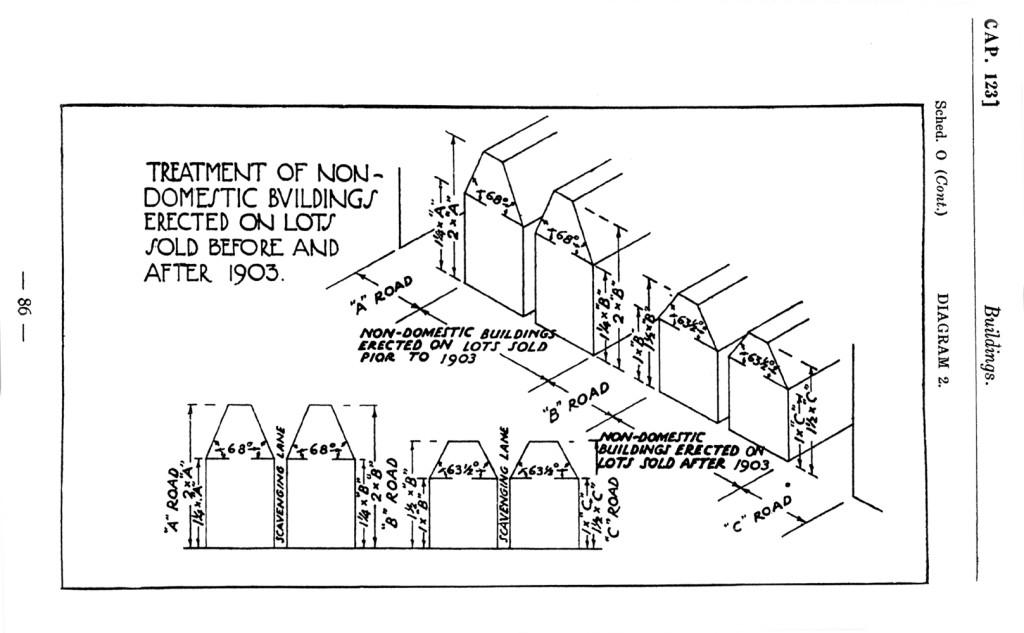

其後,港英政府正式在《建築物規例》中加入對建築街影要求,訂明以街道中心作為起點,向兩邊的樓宇劃一條63.5度的斜角線,以確保日照落地。當時的做法,主要針對20層以下建築,當時的建築物平均高度僅為3.6層。

五、六十年代,香港人口急速上升,斜角遂放寬至76度,讓建築物高度能夠增加,「當時住屋需求大,但斜面樓限制了高度,所以發展商就要求政府放寬。」李浩然說。

六十年代建築物平均為9.39層,而經典例子八文樓的斜角度數,李浩然說已經不可考,但估計多於63.5度,但為何八文樓是斜面樓經典例子呢?原來是因為它反映了本地《街影法》的不中用。「你看!八文樓這裏這麼密集,大部份日子都被大廈遮蔽陽光。」原來,香港環境狹窄,即使實行了《街影法》,樓宇形成斜角也好,陽光也無法投射至窄小的街道上。加上,街影法由英國搬來香港,卻其實不太適用於香港的氣候環境。

「街影法適用於北方,比較寒冷的地方。例如英國,英國人不是長年看到太陽,所以很需要《街影法》;但香港位於亞熱帶、接近赤道,夏天時太陽長期在頭頂上,其實這法例不太適用於香港。」由於《街影法》無用武之地,加上發展商又要求興建更多、更高的樓宇,最終條例在1987年廢除,並實行新的建築規定。

「當時政府規定新式的商住混合式大廈,地面以上15米高度,要以平台形式興建,作非住宅用途,之後上蓋才以住宅形式發展。」李浩然續說,這概念是由於平台位置較大,上蓋興建的住宅範圍位置縮窄,令大廈即使相連都可以透風。訪問當日,他特別帶我們到灣仔加達樓,這幢住宅大樓特別之處在於它有平台,又有斜面。李浩然指出,原來這是當年條例過渡時期的產物,所以盡見兩種條例的變遷。

「當時政府提出興建15米高平台的建議確實比《街影法》好,只是沒有人想到發展商後來可以買起一條街,一排過咁起,形成屏風樓。」他笑說。屏風樓令街道形成熱風效應,臨近的商戶住宅難以通風,在酷熱天氣下,非常難耐。

多年來 , 民間發聲希望政府解決問題 ,政府亦曾提倡興建綠色建築。 2010年,政府引入《可持續建築設計指引》,確立三項主要建築設計元素(建築物間距、建築物後移及綠化上蓋面積),改善空氣流動,加強綠化及紓緩熱島效應。例如,當中提出規定建築物間距。如規定特定面積的地盤須留有相當於建築物正面外牆總面積 20%、25% 或 33.3% 的間距空間,以及註冊進行上述的「綠建環評」。

新加坡政府亦發表「可持續新加坡發展藍圖」(Sustainable Singapore Blueprint),計劃2030年或之前,通過法例、獎勵去達至八成新加坡建築為綠色建築的目標。當中的Parkroyal on Pickering酒店,就是商業用途的垂直綠化建築的代表作。香港曾是第一個亞洲城市推出綠建標準,可惜,2016在「世界綠色建築趨勢」報告中,綠色建築水平最高的地方,已被新加坡追過。環觀香港四周,高樓大廈漸漸進佔舊區,李浩然指,香港的樓宇發展從這些建築特色可以窺探到地產商的主導角色。「相比起其他國家城市,例如日本、新加坡、紐約,甚至上海,為甚麼我們的環境似乎相對狹窄,而且沒有那麼舒適呢?其實是因為我們的城市欠缺規劃,與《街影法》沒有關係。」日本與紐約都有實行《街影法》,但李浩然認為紐約和日本城市環境更宜居,主要原因是他們發展過程中規定住宅的高度和密度,商業區起滿高樓大廈,但住宅區卻有高度和密度限制,「其他國家10多層已經很高,在香港?20層樓高都是小兒科。」

一個城市是否宜居,當然有不同因素。2019年,英國《經濟學人智庫》的「全球最宜居城市」結果,香港在140個城市中排名第38,比2018年下跌5位。 儘管《街影法》作用不大,但卻顯示港英政府當年為防疫的決心,近日市民在網上紛紛讚頌舊日政府的德政,亦不無原因。

尋找斜面樓,李浩然說要到舊區。港島區可到上環、灣仔、北角;九龍則深水埗、油麻地一帶。李浩然笑指,細心觀察斜面樓,其實也可以發現香港發展商賺到盡的性格。鄰近灣仔合和中心的加達樓,受制於當時的《街影法》,斜度有規限,梯級式的建築限制了樓宇的高度,業主為求用盡每寸空間賺到盡,在樓頂窄位再建小小的綠色鐵皮屋,「你可以看到,應該連側身進去也很困難!」

當時,《建築物規例》裏有《街影法》限制街影投射面積(street shadow area),規定大廈與地面之間要呈特定的日光角度斜面(daylight plane),確保街道有足夠日照和自然通風,降低室外氣溫。當時地主或發展商為求可以在條例規管下(前期為63.5度;後期為76度)興建最多的單位,便要求建築師在樓頂有多窄都照樣興建單位。雖然現時不少奇特的單位已經拆卸,而斜面樓的數目亦因舊區重建而漸漸減少,但李浩然笑稱:「你可以看到香港任何時候(港英政府或特區政府)都是由發展商和地產商主導的。」

記者:袁志敏

攝影:伍慶泉、潘志恆