武漢肺炎期間談環保很「離地」?有一對住在坪洲的情侶尹寶燕(Ren)及陳俊彥(阿產),卻因肺炎爆發而開始過着「零廚餘」生活——煮完一頓飯,沒剩半點廚餘。阿產搖搖頭說:「我不覺得環保是離地。」Ren在旁邊補充,「我們只覺得處理垃圾很麻煩,不製造就不用處理。」

「執嘢」創辦人Ren在坪洲街市買了一個西瓜回家,把西瓜切開後,一塊塊連白邊的西瓜皮約一厘米厚,足足可以塞滿一個食物盒。要是以前,Ren二話不說就會把這些廚餘扔進一個膠桶裏,待膠桶滿了,就提去山坡下的「聚寶坪」廚餘回收中心,然後換另一個空的膠桶回家。

「以前十分依賴廚餘回收中心,把它當成另一個垃圾桶。所以我們從不思考怎樣消滅廚餘,反正都扔進桶裏,拿到回收中心就好了。」Ren說。

2020年初,武漢肺炎開始在香港蔓延,打亂了她的生活規律。2月時,「聚寶坪」宣佈停止回收廚餘服務,就像定時到站的巴士突然脫了班,Ren及男朋友阿產頓時感到手足無措。他們看着廚房裏堆積的廚餘,不知如何是好。要扔進垃圾桶嗎?「有種奇怪的感覺,好像有個聲音告訴我,不應該這樣做。我們已經習慣了廚餘不扔進垃圾桶裏,這迫使我們思考如何處理廚餘的問題。」

問題由一個農夫解答。有一天,Ren和阿產去農墟購買蘿蔔,蘿蔔頭長了一大片蘿蔔葉,他們不知道如何處理這蘿蔔葉,農夫告訴他們:「其實雪菜就是用蘿蔔葉醃成的。」他們有點驚訝,於是回家嘗試自製雪菜,沒想到真的成功了。「那種感覺就好像銀包內一直放着一張1,000元紙幣,但自己從來沒有察覺。」Ren這樣形容。

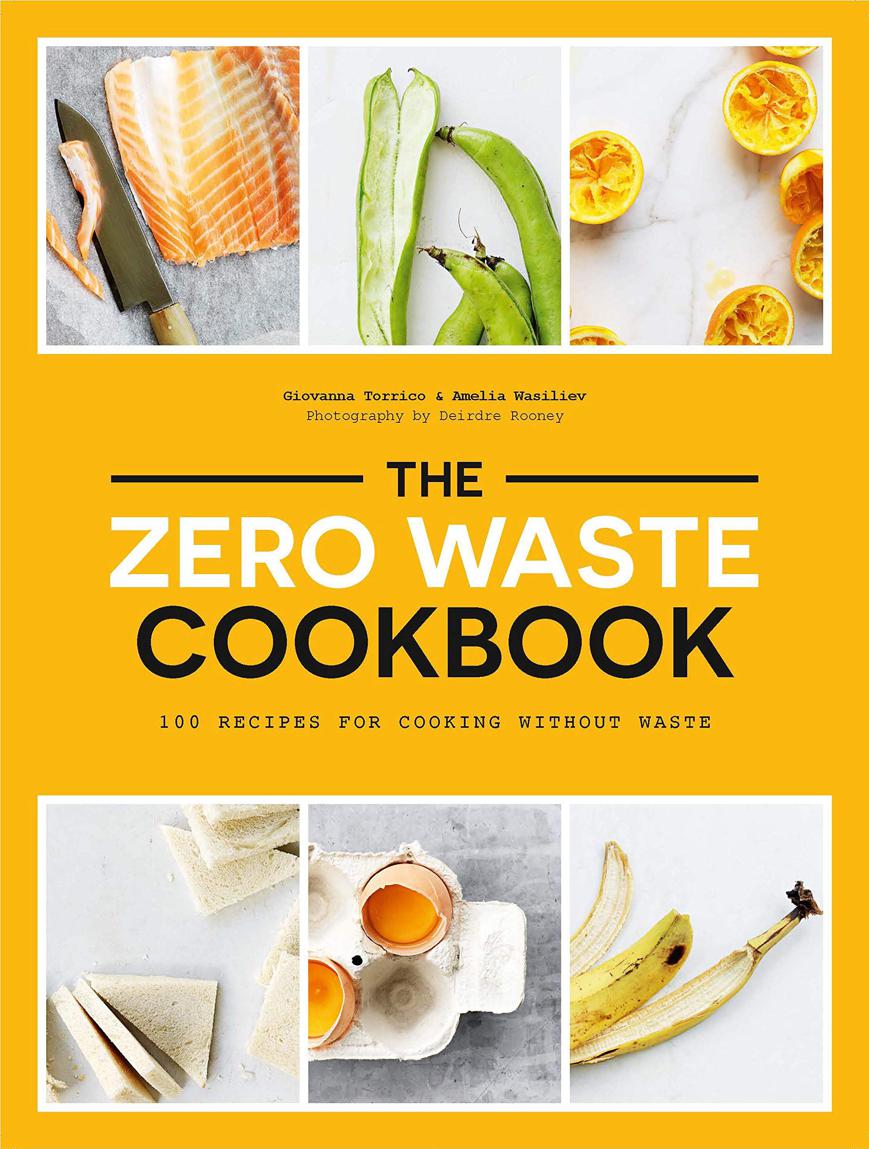

於是他們開始上網觀看影片、去圖書館借閱教人烹調廚餘的書,並嘗試在家過「零廚餘」生活。Ren最有成功感的一次,是她把整個哈密瓜完美消化。吃掉哈密瓜肉後,把白邊切下,製成果醬,再把哈密瓜籽攪碎,加入牛奶製成飲品,至於果皮則化作堆肥。

Ren切西瓜時說,西瓜也可以像哈密瓜那樣處理,只是這天她想挑戰其他製作方法。她把白邊和西瓜皮分開,再用白邊醃製一道涼拌小菜「西瓜翠衣」:先把白衣切粒,放入罐中,以1:1的比例倒入水及醋;然後加入適量糖及鹽,醃製一星期便可食用,味道酸酸甜甜。

至於西瓜皮,在堆肥前還可以製作「環保酵素」,可以去污、通渠。Ren笑言武肺初期市民瘋搶漂白水等家居清潔用品,她家裏卻一瓶漂白水也沒有,環保酵素則有幾樽。「唔知可唔可以殺菌,但我覺得用環保酵素都夠乾淨。」製作環保酵素,材料比例為一份糖、三份果皮等廚餘、十份水。由於過程中會發酵,因此需要定期放氣,否則容器可能會爆炸。

「其實真的有很多方法可以處理廚餘,但香港人物資太充裕,從來不思考『浪費』這個問題。」Ren取出一罐3月製的蘋果醋,是她用蘋果廚餘、糖和水做的,「這罐蘋果醋就是我的護髮素。」處理廚餘最大的挑戰是甚麼?阿產笑着說:「最大挑戰就是不夠廚餘,例如我熬高湯要儲更多菜頭菜尾,味道才會香濃。」茹素的兩人,做菜的要求也不輸吃葷的。

Ren打開雪櫃,雪櫃內有一罐罐由不同廚餘醃成的食材,例如蘿蔔皮、焦糖洋葱。拉開蔬菜格,裏面沒有新鮮蔬菜,卻放着一個個雪糕盒,雪糕盒蓋上用英文寫着「Broth」(湯),揭開蓋,裏面有洋葱皮、蒜頭皮、番茄椗等廚餘,她說:「儲夠一盒時就可以煲高湯,現時還未夠。」Ren再打開旁邊一個寫着「Enzyme」(酵素)的雪糕盒,把西瓜皮放進去,待某天取來製作環保酵素。Ren咧嘴露出一排整齊的牙齒說:「整環保酵素及熬高湯是處理廚餘的萬能key。」

蔬菜格裏也有一堆乾癟的龍眼皮,Ren說這些龍眼皮放在雪櫃底也有一段時間了,只因他們一直不知如何處理。「當然可以製作環保酵素,但我們希望有辦法把龍眼皮吃掉,食物當然還是食落肚最好。」

香港每日有大量食物送去堆填區,根據2018年環保署《香港固體廢物監察報告》,香港每日運往堆填區的廚餘為3,565公噸,是都市固體廢物第一大成份,佔31%,大約等於250輛雙層巴士的重量,但廚餘的回收率只得1.5%。

未搬去坪洲前,Ren過着與都市人相同的生活,把廚餘倒進垃圾桶,任由它們運往堆填區。「因為市區沒有地方回收,我只可以扔去垃圾桶。但其實廚餘是一個大問題,佔家居垃圾最大部份,香港根本沒有一個好方法去處理。像廢紙、鋁罐、膠樽也叫有三色回收箱,但廚餘呢?沒有。」她慨嘆。

事實上,除了坪洲,香港不少離島例如梅窩、南丫島亦有廚餘回收中心。至於市區,現時全港只有35個私人屋苑獲撥款參加「屋苑廚餘循環再造項目」,如果屋苑沒有廚餘回收,市民只能把廚餘扔掉,或拿去大多位於工業區的回收點。

武漢肺炎緩和後,坪洲的廚餘回收中心又重開,二人上了一課,不再一味把廚餘扔進膠桶,「這段時間學識減少回收食物,發現真的可以做到零廚餘,很有滿足感。」他們說。Ren補充,香港雖然沒有糧食荒,但武肺期間的確曾出現糧食瘋搶潮,在這個甚麼都不確定的時代,只能自己多做一步。「如果有一日,超市再沒有食物賣怎麼辦?起碼我知道可以這樣保存食物。」

記者:黃桂桂

攝影:張志孟、劉永發