【「國殤」一周年】

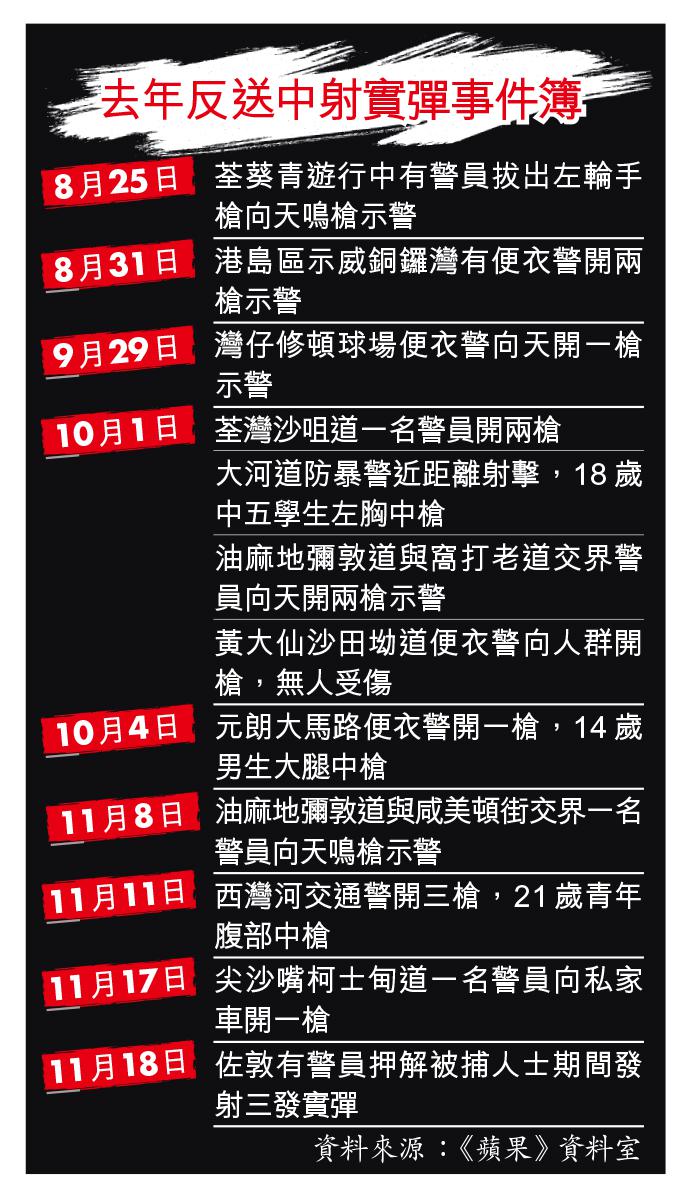

【本報訊】一年前各區發起「國殤日」遊行活動,荃灣一槍,平地一聲雷,子彈穿透一個中學生的身軀,烙印卻留在每個香港人心中;這是1997年香港主權移交中共後首次有警務人員向示威者開真槍,自此,政權的殘暴冷血無限升級。對於年齡相若的中學生而言,這一槍如同宣判公權力擁有者死刑,亦令近距離拍得影像的學生記者反思,記錄和報道真相,在整場運動中到底有何存在意義。

記者:梁嘉麗

阿輝(化名)翻看自己拍的片段,眼神閃躲着,手指在電腦鍵盤上挪動,有點失措,他說自己已很久沒有再看這段片,不敢看,也不忍看。加入城大廣播做前線記者時,他的確是一腔熱血,近距離拍到10月1日健仔中槍的一幕,讓他以為,如實的報道能令政權和警方正視使用武力的情況,可惜一切也落空了,他開始懷疑自己,懷疑所謂的報道真相,到底對社會是否有着影響力。

對準一個中學生胸口開了一槍,沒有令武力降溫,反而越演越烈,「我做緊嘅嘢,有乜意義?無力感好重。」他覺得體力透支,身心俱疲,去年底終於放棄繼續做前線記者,回到後台去。同一時間,很多傳媒找他做訪問,越做得多,他越是不安。

一年後的今天,阿輝接受訪問,鼓起了再次提起這件事的勇氣。他有想過拒絕受訪,因為已不想再次說起那件事,最重要的,是他覺得自己根本「冇資格」再說甚麼,自己不是當事人,只是一個恰巧在場拍攝到事件的記者,對於整件事,他甚至充滿愧疚。

「心裏覺得好對唔住佢哋,冇為佢哋帶來任何正面嘅影響。」對他來說,中槍者的心理陰影和身體創傷,是一世的,而自己只是一個記錄者,不是事件的代言人,訪問做得夠多了,他漸漸不想再提起,「我反覆問自己,喺場運動中,自己喺乜角色,好似對任何人都冇幫助。」

他不斷詰問,拍到真相,到底有何意義。

真相本身就是意義所在,別人如何看待真相,真相能為社會發揮怎樣的影響力,作為記者,根本無法掌握,在歷史的長河中,也許這些影像只是一塊碎片,但沒有人知道這樣的一塊碎片,會在何年何月,讓平靜的湖面,泛起漣漪,甚至成為洶湧的波濤。

那個街角,從前只是一個普通街口,現在卻變成了歷史軌迹。走過時,他強迫自己凝視那處,「我喺現場,就有義務去記住。」他認為自己是付出最少的一個人,要牢牢記住,根本不用成本,若連自己也選擇忘記,就更對不起其他犧牲更大的人了。

初時成為學生記者,阿輝希望用鏡頭為這場運動做記錄,但身處現場,竟讓他逐漸迷失,無力感和失落感一再湧現,自己的心態和角色變得混亂了。作為記者,絕對需要保持中立、客觀,這是必須堅守的原則,他卻同時對抗爭者有着強烈的同理心,這讓他墮入極度的矛盾。

他不斷反思,卻發現自己開始撐不住。幾個月的巷戰,他早已練就出緊隨警方或抗爭者步伐的功夫,突然一晚卻無以為繼,他在路旁坐了下來休息,「有啲頂唔順喇,開始覺得唔想做,跑生跑死,件事都係咁發展,只係洪流中嘅塵埃,好攰。」

一年以來,他一直緊跟開槍事件的報道和審訊,看着中槍少年被控暴動罪、申請法援被拒,而自己卻在接受訪問,覺得自己是在「消費」別人,「要一個17歲嘅中學生去面對咁大壓力,一定好辛苦。」若沒有拍到這一槍,他會否覺得好一點,可以抽離一點?他說也許只是把無力感延後一點。

但這個世界沒有如果,這件事對阿輝來說,衝擊實在太龐大。看見曾志健中槍的一剎,他呆住了,沒料過警方會以實彈射擊示威者,健仔就這樣躺在地上,痛苦的拉開面罩大喊自己名字,警員沒有理會、沒有急救,他禁不住大叫「快啲救人」。「好驚佢喺我面前,就咁死咗。」即使健仔沒有死去,恐懼、失望、憤怒依然揮之不去。

若有人在他面前就此死去,他應該會更抑鬱,更決斷的不再做學生記者。

這是一個解不開的心結,他責怪自己,甚麼也做不到,只是一再以旁觀者的身份述說這件事,「除非可以見到健仔,親耳聽到佢嘅諗法」。大量的抗爭影像和片段充斥着我們的生活,旁觀他人之痛苦似乎已是無可避免,阿輝不希望自己拍下來的影像,成為大眾消費中槍者的渠道。

對於阿輝,健仔絕非無關重要的「他人」,為了恪守記者專業,哪怕內心多麼痛苦,也只能用相機記錄,「或者佢唔想我影到?我好想知道。」殘酷、血腥的影像,很快讓人麻木,一再翻看開槍一刻或示威者被打至頭破血流的片段,是讓我們對不能挽回的暴力和傷痛身同感受,還是加速磨平感觀上的刺激和憤怒?記錄者不會知道,被觀看的受害者更是無能為力。