中國早前通過實施嚴厲的政策抵禦武肺病毒,現在已逐步回歸正常,執政的共產黨也似乎有理由誇耀威權治理帶來的效率——但是,它不是沒有代價的。幾個月來,中國許多城市被封鎖,店舖和公共場所被迫關門,政府的高壓措施給民眾造成心理傷害,其中之一是越來越多人意識到自己連回家的權利,也是靠政府賦予的。

特約記者:陳勝王

27歲的李睿哲在北京工作,和許多來這裏謀生的人一樣,他選擇了市中心的舊樓與人合租。自疫情爆發以來,除了疲於生計和糟糕的上班體驗,連每天如何回家,也成了他煩惱之事。

武漢肺炎病毒在年初,被流動人口從武漢帶離,迅速蔓延整個中國。起初讓吹哨人噤聲、瞞報數據的當局,自此轉向不惜代價的遏制。 2月北京疫情中心曾進行大規模動員,通過招募退休黨員和社工,將防疫的前線工作交給民間執行。最初住宅小區會發放出入證,要求居民進出時出示,但像李睿哲這樣的外地租戶,小區保安通常會拒絕他們入內,直到房東出面解圍。

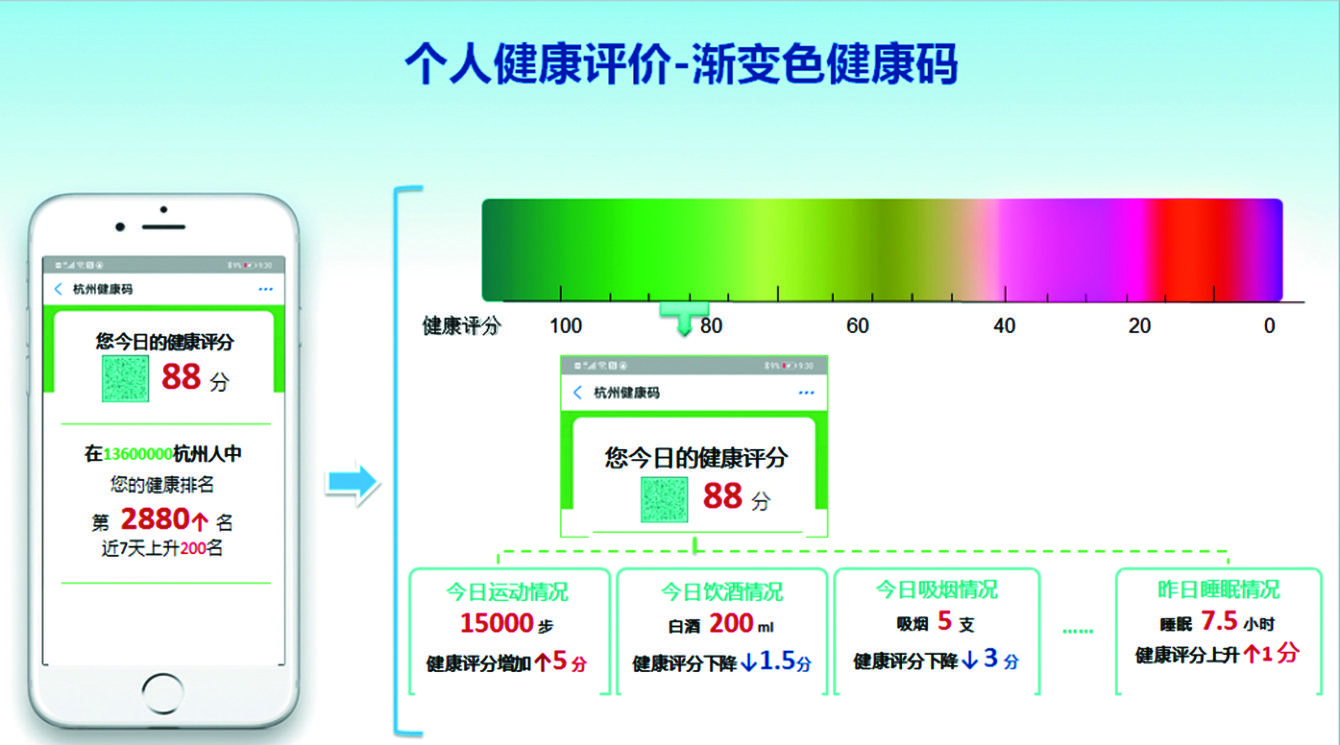

隨後中國政府開始了前所未有的大規模試驗——改變自「沙士」以來的傳統疾控模式,轉而利用人們口袋裏的智能手機和連接於此的信息數據庫,來找到新冠肺炎病人。為配合政府的需求,中國的科技巨頭們已在自己的熱門產品中,開發了附加應用程式,以便對潛在感染者進行識別和追蹤,亦即「健康碼」。

儘管這類程式被認為在中國抗擊疫情的過程中,起了無可替代的作用,它能使政府在釐清病毒的人際傳播鏈、定位密切接觸者並揪出潛在感染者時提升效率,但毫無疑問,它引發的社會問題和公眾疑慮同樣尖銳。

公眾對「健康碼」的質疑,源於其對公民個人隱私的侵害。中國人正愈發希望保護自己的數字私隱,但現實恰恰相反,長期以來,政府及網絡公司濫用公民的個人信息,未獲授權下不斷收集,這種情況伴隨中國互聯網技術的日益精進而令人更為擔憂。現在,當局更以疫情下的公眾福祉為由,來說服人們徹底接納這些監控程式。

關鍵的是,沒有多少人知道,當局對這些數據的使用是否設置了限制。今年3月,《紐約時報》記者曾對「健康碼」代碼進行分析,發現該系統不僅可實時判斷使用者是否具有傳染風險,似乎還會與警方共享用戶資料。

或許尚在疫情最嚴重時,中國官員們還有充份理由,來說服市民交出出行記錄,並忍受將自己的手機改作政府跟蹤設備。但現在,疫情在中國已經過去,政府對「健康碼」似乎仍未有停用的迹象。相反,令人不安的是,「健康碼」日溢滲透到中國人的生活裏,絕大部份地區至今進出小區和樓宇,仍須要登記「健康碼」,這程式最終可能成為大眾生活的一部份,變成一種恒常有效的電子證件。

倘若你沒有一個證明你健康、且並未到過疫區的綠色二維碼,你就會在你的生活之地寸步難行。政府動用了國家機器來推進大規模的人力執法,確保了人們無論走到哪裏,都得被迫留下電子蹤迹。活動地點和私隱習慣被完整記錄的生活模式,讓市民無時無刻也體會到那種被侵犯的厭惡感。

相比起對私隱的擔憂,李睿哲對「健康碼」的最大體會,是對生活帶來極大不便。有時手機電量過低,他甚至會焦慮,這意味着回到家時,可能因無法成功掃碼而被攔下,或許還會招致更多麻煩。

而「健康碼」帶來的外出體驗,同樣使李睿哲苦惱。每到一處都要掃碼登記,如此繁瑣,令他經常產生哪裏也不想去的衝動,「因為這太麻煩了,我好煩去哪都要先掃碼才能進門,這不是正常人該過的日子,雖然我理解,政府這樣做是因為疫情的關係,但如果疫情結束後還要這樣繼續下去,那我是絕對……絕對接受不了的」。

但李睿哲的抱怨,在不少人看來已不算甚麼。事實上,即使二維碼被中國人自誇地奉為「新四大發明」之一,但它在現實社會中依然壁壘深厚,不懂智能手機的老年人早被屏蔽在外。幾個月來,關於老年人不會用「健康碼」而無法乘坐公共交通或進入超市,甚至由此引發的衝突時有發生,而保安通常粗暴將老人拒之門外的做法,更時常惹惱公眾輿論。

由此可知,中國應對疫情的努力,就是通過動用數字追蹤工具和其他嚴厲的防禦措施,且是以民眾生計和個人自由為代價的。但詭譎的是,這種對於自動化社會監控技術的赤裸運用,卻意外地使人們產生了對電腦系統權威性的盲目依賴。

自研發伊始,「健康碼」的防疫邏輯就不是為幫人們免受感染,而僅是為了一旦疫病爆發後,可以省時力地找到疑似感染者,或者更準確地說,是更快地網羅出那些曾到過疫區的人。人們根本不能通過應用程式來確定是否被感染,也根本不可能知道此時此地,身邊誰是感染者。

科學家早已警告,手機應用完全不能替代流行病學要求的防護措施。但手機螢幕上一個「未見異常」的綠色字樣,卻似乎能給很多中國人一種錯覺,好像這足以證明,他(她)是一個健康安全之人,可以去任何想去的場所,然後靠着不斷掃碼登記在案,獲得一種健康的延續,並且還可以肆意地於室內摘下口罩。

此外,當「健康碼」的技術承諾已對人們構成絕對權威時,代碼缺陷或是不準確的數據採集,就可能對現實生活產生巨大影響。 「健康碼」開發商雖許諾了技術標準,但越來越多使用者在網上抱怨,「健康碼」對相似的用戶做出過截然不同的錯誤判斷,並為大量使用者帶來無謂的不便。

與此同時,中國公共政策和社會文化中一貫的形式主義,也在這次疫情中得到了充份展現。在中國社會的最新常態裏,處處設卡核查,但處處都不是真正的核查,似乎是民間一種廣泛默契:使用者可以輕鬆舉出偽造綠碼截圖的方法,以減低二維碼變色帶來的麻煩;而那些一臉不耐煩的街道檢查員和橫眉冷目的保安們,其實也並不在意進出者是否真正健康,只是享受那一刻人們能否拿出積極配合登記的權力姿態。

中國人對於被機器和算法統治的日子,因為這場疫情,提前有了深刻體驗,它也給中國政府長期以來尋找利用數據訊息庫來有效地管理這個國家,提供了一次大規模實驗的機會。香港近期的一系列社會事件,已讓許多港人對政府更加不信任,使政治撕裂在這裏進一步加劇,政府暫沒有全面效法內地「健康碼」的做法——這種抉擇,是香港暫時的幸事。

與此同時,內地官員對於運用公民大數據進行社會管控的狂熱,似乎已遠超人們想像。 9月,「健康碼」還在普及,蘇州在此時更推出了一種名為「文明碼的程式,可為使用者的個人文明度評分,並將蘇州人的文明程度預設成三六九等,甚至準備以此限制那些低分者在生活、就業、娛樂等方面的公民權利。官方為普通人強設文明證的做法,隨即就引起軒然大波。網絡上,很多人批評當局在搞「良民證」,稱這簡直是對「文明」的嘲諷,其本質就是毛時代給人定「成份」的那種荒謬的延續。對此,社會學者于建嶸亦特別撰文質疑:究竟誰有權確定文明的標準和定量分值?誰又有權以文明的名義,來剝奪公民平等享受公眾服務的權利?

最終,「文明碼」在網絡輿論的砲轟中被當局叫停——但這似乎並不能說明,官方會因應公共輿情的壓力,而放棄開發更多用於社會控制的數碼工具。相反,一種用於近代「健康碼」的最新數位化監控工具,正在內地的許多城市鋪建開來。諸如北京這樣的地方,政府已經在很多小區的出入口,新增設了具備人臉識別功能的監控攝像頭,而李睿哲居住的小區,就是其中一個試點項目。

對於今後每次出門與回家,都須要接受人臉掃描才能被放行,李睿哲覺得這不可思議,更不能理解,「國家為甚麼要這樣做?我只是在回自己的家啊!」