總會在你附近的除了便利店,其實還有渠蓋。平時盡情踐踏,你當它是草,卻有人當它是寶。19歲剛入讀浸大修讀視覺藝術的郭晉晴(怪獸),就以渠蓋為研究對象,「今年已經是我研究渠蓋的第六年!」她13歲準備藝術研究功課題目時,便看中了渠蓋,不只家中有一系列不同顏色、親自訂做的渠蓋圖案T恤, 更把自己設計的渠蓋怪獸圖案,紋在右前臂上。她說:「我由衷喜歡渠蓋這件事。」究竟渠蓋有甚麼魔力讓她如此着迷?不如跟她來一轉香港渠蓋遊吧!

首先來到中西區,這裏是英殖民時期較早發展的區域,可發掘到極少數由英國鑄造廠鑄造的渠蓋,更可從渠蓋觀察出當年政府部門的變遷。第一站是金鐘海富中心對出、一系列鮮紅色的渠蓋和消防栓。「髹上紅色的渠蓋代表是食水、黃色是鹹水、藍色是待維修,凡在消防栓附近,都會有FH即Fire Hydrant的渠蓋。」特別來到海富中心看這一組消防栓,除了它們保養得宜、油漆新淨,一字排開的氣勢也是少見。這消防栓背面鑄有HKWW-Hong Kong Water Works,更看到水務署昔日的名字。

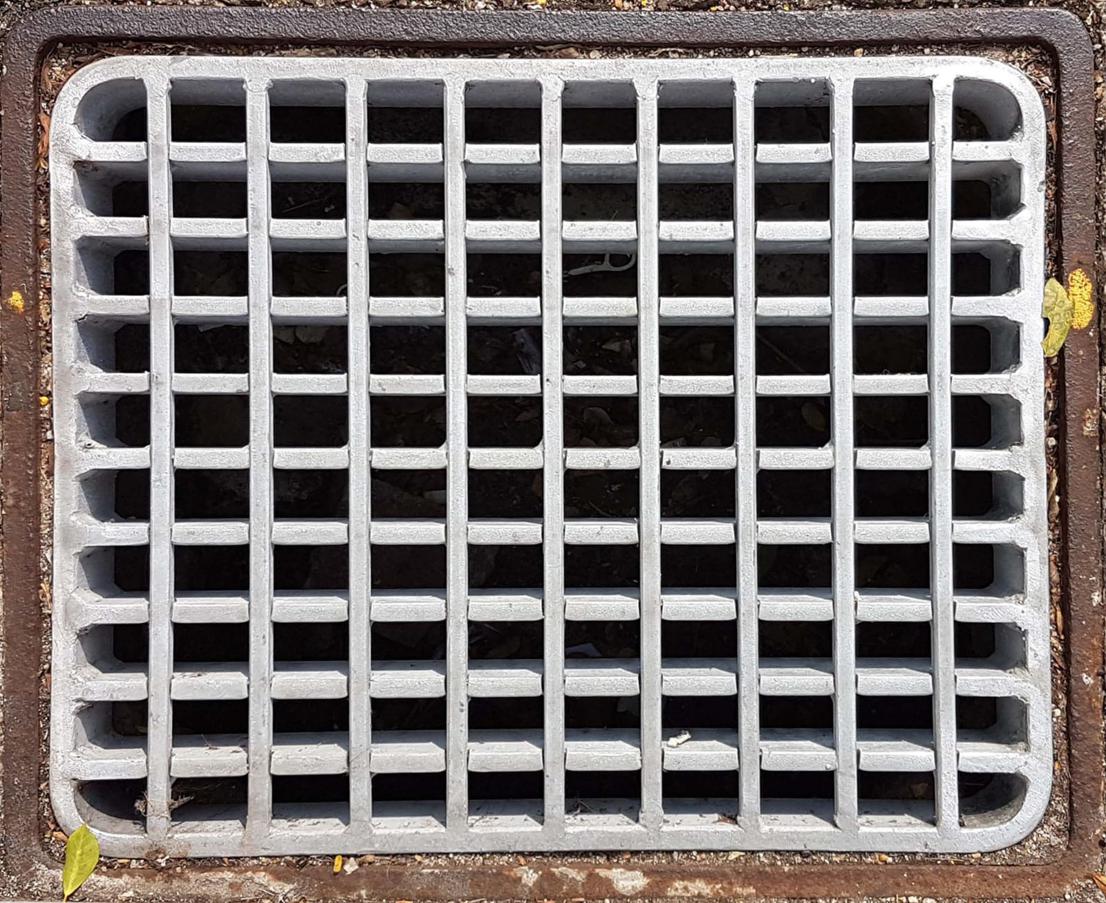

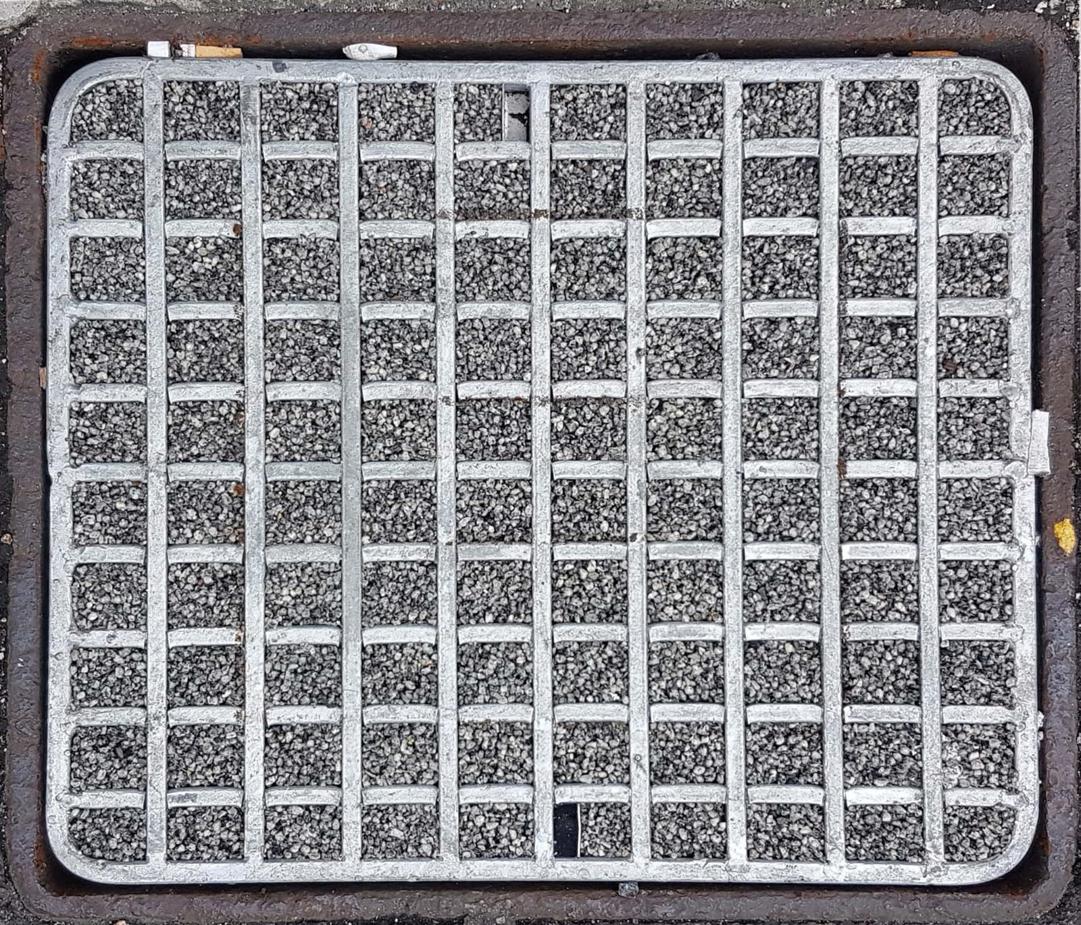

過了馬路,走到對面行人路,便會發現一個鑄上HKDW-Hong Kong Drainage Works的渠蓋,「這個是1969年到1986年渠務部所用的名稱,1986年以後都用上了DSD-Drainage Services Department。」就連渠蓋物料亦有所不同,HKDW那款是用生鐵鑄成,但近年香港已改用了在不銹鋼盆做底,地面鋪上階磚的那種渠蓋,好處是可以在渠蓋加上盲人引路徑。

在旁邊的另一個渠蓋上,可見到PWDHK的字樣,代表1883年至1982年運作的工務司署。渠蓋的文字就如其出世紙,英文縮寫或標誌可以分辨所屬政府部門和出自哪間鑄造廠。怪獸說:「當年工務司署下有很多不同的部門,透過合約編號便可知道這個渠蓋是由哪一個部門管理。例如這個1/HO/82,解作Highways Office路政署1982年第1份合約,下面可能係街燈、交通燈等等電線設備。」如角落見到H、M或L便是其負重能力,H-Heavy duty(重級)可承受重型貨車行駛;M-Medium duty(中級)可讓普通車輛通過;L-Light duty(輕型)只適用於行人路和花槽。鐵的密度越高負重能力越好,但行人路上亦常見M及H。HK中間及角落位置的箭頭,是「雞爪嘜」圖案,代表這是「皇家倉」(即政府物料供應處)的政府物料,到九十年代,改由承辦商採購。

怪獸對渠蓋的熱愛,由當年一份研究功課開始,她發現每行幾步便有一個的渠蓋,在網絡上的資料並不多見,便以渠蓋作為研究的題目。市面上沒有專門研究渠蓋的書籍,這些資料都是怪獸透過很多零碎的文本,如舊政府年報和年鑑查找出來的。她說:「大家不會太留意渠蓋,但其實是很有歷史意義。」

接着我們走到香港公園,步行到現為茶具文物館的旗桿屋,駐足欣賞一個來自英國的渠蓋,在環境的襯托下,這個渠蓋彷彿帶點優雅。怪獸說:「John Jones是鑄造廠的名稱,蓋上顯示它在倫敦Chelsea。這裏之所以有一個英國鑄造的渠蓋,因為旗桿屋的前身是英軍司令的官邸,域多利兵房的一部份,而John Jones這個鑄造廠,是當年專門提供渠蓋給一些軍營的。」走到旗桿屋後方的花園,亦發現到一個形狀比較罕見的小渠蓋。她說:「這也是一個來自倫敦的渠蓋,這個形狀比較少見,我懷疑它是一個用來淋花的水掣。」不過從它的螺絲位,估計到這個渠蓋已經被荒廢,良久沒有被打開過的痕迹。怪獸指出這也是很多老渠蓋的命運,舊到已經不知應該由哪個部門去管理。

離開香港公園走到聖約翰座堂,在炮台里的一條樓梯前,有一個梯型設計的渠蓋。「蓋面可以看到鑄造廠名burn brothers,從歷史圖片可以看到這款渠蓋由六七十年代已引入。」但這梯形的設計並不普及,相信是因打開的時候需整個抽起,維修不太方便,而且有損壞便要整個更換太浪費,所以之後都換上了可分兩片打開的設計。

怪獸今次接受訪問原來有點忐忑,「去殖化是近年比較關心的一個議題,就好像當年郵筒被刪去皇家圖案,近年政府都慢慢進行渠蓋更換,其實都怕位置被曝光而加快了被消失的命運,但如果不分享,又怕大家沒有機會再看到這些渠蓋了。」

怪獸憑自己微細的力量,希望盡所能讓大家認識渠蓋,她自費開了數次渠蓋的展覽,其中一次就支付了萬多元的場租,更舉辦18區渠蓋免費導賞團,「這麼多年都是靠自己積蓄去研究渠蓋這件事,我不希望因為金錢,阻礙了大家去了解渠蓋。」

離開了中西區,我們坐巴士到彩虹。怪獸喜歡坐巴士,在巴士上她不會看手機,也不會睡覺,會一直望出窗外看渠蓋。她說:「想過考電單車牌,頭盔上掛着一部GoPro,這樣去四處拍攝記錄公路上比較難影的渠蓋。紅隧有個渠蓋我到現在也未影得到,有三個字框在同一個渠蓋上,在其他方看不到的。」

在屋邨一帶會找到比較多和日常生活有關的渠蓋。有去水坑紋的渠蓋俗稱「梳冷」,在怪獸的觀察下可分為七代。專程走到彩雲邨山頂其中一幢樓的後方,便是為了一組鑄有中文字的渠蓋。「鹹水、食水、消防,最特別的是這個淋花。」以前渠蓋還是在香港生產的時候,要用人手去雕琢木模,才能鑄鐵生產。相信是因為中文字筆劃太多,工序太難,所以未有在渠蓋上廣泛使用中文,所以發現到鑄有中文字的渠蓋像如獲至寶。「本身不知道這裏有這個渠蓋,但一場來到便把整個屋邨走一遍,窿窿罅罅都捐晒,就發現它。」

渠蓋以外,怪獸也想發掘渠蓋下的世界,她希望可以打開渠蓋,不論是污水食水或各種類的,她都想翻,「如果能翻開看到下面是甚麼,便很興奮。」當然,她都會害怕有蟑螂或老鼠爬出來,「但可以看到裏面有甚麼還是最重要的。」

在她的手提電話中已有超過7,000多張渠蓋相片,還有更多在她家中的電腦中,已好好的記錄下來。怪獸用自己的一雙腿走遍香港記錄渠蓋,最瘋狂試過不吃不喝,由朝早7點行到晚上11點。她有一本地圖,記錄着並刪去已走過的街道。更為了能進入私人屋苑看渠蓋,而找了一份速遞的兼職,她笑說:「希望訪問出街之後,不會被人解僱。其實真的打算一世研究渠蓋,我給自己的目標是,每五年再逛全香港一次。」

facebook : manholecovergallery

記者:鄭汝翹

攝影:簡加希