上星期談過溫度高低對種子發芽的影響,其實光照強弱也對植物的生長至關重要。大家在下種時為了保持種子的濕度,可能都會覆蓋上一層泥土,但某些植物的種子在發芽階段已經對光線頗為敏感,沒有足夠光線是會影響它們的發芽效果,例如生菜、芹菜之類需要光線才能好好發芽,這些作物的種子多數是又小又輕的,在覆土時只可輕輕鋪上少許泥土,甚至不覆土才能更好地發芽,但也有相反的植物,例如金蓮花就必須在全黑的環境才能發芽了。

一旦出芽生長,任那一種植物都要足夠陽光才能生長正常,很多時大家聽到園藝用語中把植物分為「全日照」、「半日照」和「耐陰」三種,概括來說就是要一整天都在曬太陽的、只曬半天的及在樹蔭下也能生長三種,但對於食用農作物來說,可沒有甚麼是耐陰的,除了一些偏門的食材。

如果更科學一點去分析,便要明白光線的「質」與「量」兩個概念,早上傍晚的光線較柔和,深秋至初春的光線也比較舒服,相反在夏天或正午時分的陽光就有點毒了,這就是光線「質」的不同,是可以量化的一個概念,物理學上稱為「照度」(illuminance),量度單位是「勒克斯」(lux)。在戶外天晴的日子,光照度是必定超過一萬lux的,在夏天的中午甚至超過20萬之數,但只要是陰天或到了樹底或屋簷下,便只剩下幾千lux,差異極大。大多數農作物要的理想生長照度就在2-6萬lux之間,太少不夠太多也受不了。

就算是光照的「質」很好(好像香港冬天的陽光溫和,幾乎全日的lux都在作物喜愛的範圍),但照射時間不足也是不成的,「全日照」、「半日照」就是關於一天要照多少個小時才足夠,這就是「量」方面的條件了。現在大家知道為甚麼田裏的農作物永遠比窗台上的漂亮,而天台種出來的又比家中的好,就是光照的「質」和「量」都比不上。

另外,植物又有「長日照」與「短日照」之分,跟上述的「全日照」「半日照」是完全不同的概念,那是跟植物開花時機有關的概念。

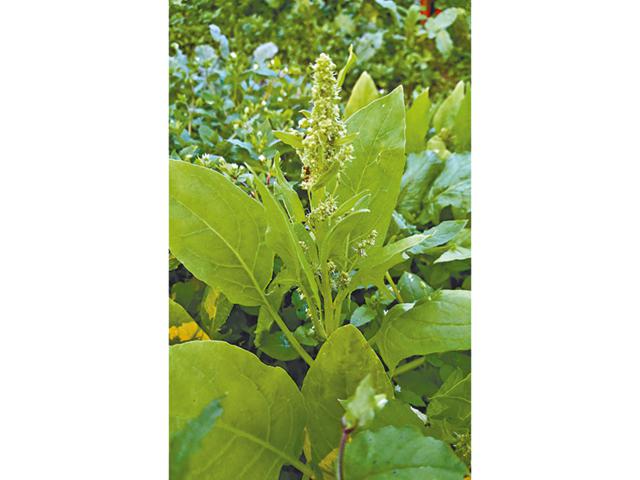

「長日照」指的是在某些作物成熟後,需要12至14個小時以上的光照才會開花,例子有菠菜、君達菜等;相反的是「短日照」的豆類、旋花科的蕹菜和番薯等。所以菠菜除了因為怕熱,要在冬天種也是關於日照的原因,春天種的菠菜很快就會開花,不能食用。

所以農業上「春分」「秋分」兩個日子對日照長短敏感的植物非常重要,上星期剛過秋分,可以種菠菜啦。另外,因為地理緯度的不同,夏季冬季的日照數也大有分別,像中國東北地區(北緯40度左右)的夏天,一天的日照時間可以有14至15個小時,而香港只有13個小時,加上雲量也較多,剩下的日照時間比東北地區的差不多少了一半,所以我們見到巨型西瓜、南瓜世界紀錄都是由那些日照量大的地方保持着。但我們也不用羨慕他們,那些地方冬季白雪皚皚,農民都只能躲在家避寒,我們就可以年終無休的下田種菜了。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子,拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情,希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。