北區,其實仍有很多本土工業工場,但卻常被指這些本地實業存在巨大斷層,說上一輩思維老化與時代脫節,年輕人不願入行,是夕陽工業要北望神州等。但現實是,年輕一輩根本不知香港仍有這樣的實業存在。北區連線成員羅庭輝(Dream)連同七間本地實業公司,包括木廠、啤酒廠、農場等,設計了「北區調理農務實習生計劃」,今次我們跟着一老一嫩實習生,去一新一舊木工場實習,與大家一起了解工場的運作之餘,希望借用大家的大腦,找出能為本地實業增值的良方。

計劃4月開始資料搜集及宣傳,要到山旯旮地方實習兩個月,人工只有萬餘,卻引來七八十人查詢,五六十人聽講座,誰說無人問津?在元朗橫洲的香港木庫,創辦人黃卓健(Ricci)本是建築藝術家,大家都說,他們的計劃,是癲的。他們自資租吊車,免費為農民或山區居民,回收打風後塌木,再將木設計成型格或參展傢俬出售。為了方便搬運,一般回收塌樹都會將木切成凳仔般的小塊,但就不能製造大型傢俬了。

幾十年大樹的質感與紋理獨一無二,所以每次收樹,Ricci都會親自出動,觀察樹木紋理後,才讓鋸樹工人在適當位置下刀。樹木倒在吊車到不了的山坡,就要靠員工與工人,像拯救隊般人力抬上山坡送走,多辛苦都要保留原條長木,租車及請工人成本要二萬多元,加上存樹的租金,各種風乾防蟲處理,「無本收樹」根本不存在。製成品由幾百幾千元的茶几,至幾萬元的會議室長桌不等,明白背後故事的人,就願付錢購買。Ricci說:「香港其實好多木資源,農場或山邊有龍眼樹、細葉榕等,細葉榕木質軟,卻有好靚的木紋,我們有信心作品比得上日本的木製品,這樣好過你把本土的木材都丟去堆填,然後花幾萬至十幾萬山長水遠入口馬來西亞或北歐木產品,來得實際及長遠。」

抱着這個理念,一班開荒牛在元朗橫洲,將貨櫃場中間的一塊爛地,建設成今日有大鐵皮屋和貨櫃箱展示廳的工場。住元朗的鍾翹豐是今年DSE畢業生,人生第一份工就來了這裏。「我頭兩個志願都揀酒廠的,型嘛。這是第三志願,知道辛苦都想過『縮沙』,但這裏近屋企,而且朋友說要是我捱得過這段苦,將來有甚麼辛苦事我都能挺得過。」大家都是開荒牛,但初時他連掃地都掃不好,被Ricci笑。阿豐最怕站在滿滿的木板與工作桌之間做唧膠工作,「我要將有點彎曲的木板用熱溶膠槍黏實在桌子上,預備打磨。蚊蟲咬,我已經用意志力唔理佢,要左看右看填補所有空間,成身汗仲有木糠同塵黐在身上好唔舒服。」

為省錢,香港木庫的各位乜都要做,自己開水泥製作去水道,訪問之時水泥車突然到訪,全世界執起泥鏟就跑出去幫手鋪水泥路,「兩個月瘦咗十磅,好多驚喜。」實習兩個月才萬餘元,去冷氣房實習或做兼職都比這裏舒服,阿豐搞笑說:「初時都覺得人工太過份,但確實自己甚麼都不會,有人教你,花的時間真的比自己做還多,而且參加這計劃其中一個想法,係想幫助本地企業,他們都不算太賺錢,我來時他開業未滿一年,可能錢都未賺到就要給我出糧。」工作兩個月,他已經打磨得一手好木,幫忙量產本地塌木製作的杯墊,並由實習生升級為正式員工,日薪$500直至開學。他也希望將來有時間再回來幫忙,或用本地木為屋企製作一張小茶几。

元朗朗屏福喜街55號福喜貨柜場

另一邊廂,有位四十多歲的Richard,他每日花四至五小時來回觀塘與古洞,去志記鎅木廠實習,是計劃中最老的一個。他年輕時是室內設計師,後來轉做飲食業,辭工後參加實習計劃,完年輕時的木匠夢。「細個讀木工已經好鍾意木,但原來做設計只係對住啲圖紙,冇機會親手刨木鎅木。知道計劃有得去木廠實習,即雙眼發光,早起與車程,都濕濕碎吧。」

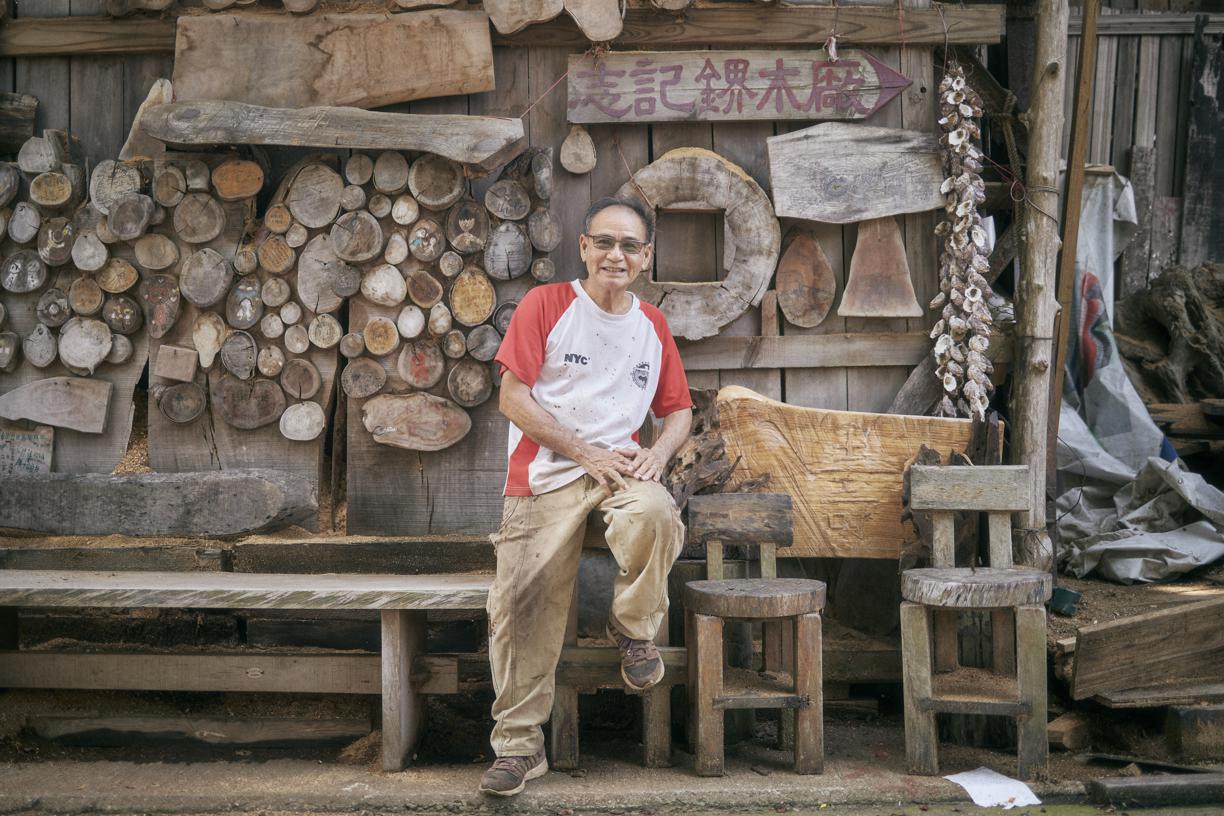

鎅木廠1948年開業,已經有七十多年歷史。歷經最風光的七八十年代,隨着工業北移後,生意已經走下坡。近年他們多接導賞團,向年輕人講解香港木業發展史,開班教大家製作簡單的桌椅,希望轉型為一個木的博物館。廠裏都是大型鎅木機械,Richard初入行當然無緣使用。鎅木廠權叔向來只接單工作,Richard則受命製作幾張小椅子及一隻木馬,放到鎅木廠的網上平台去賣,希望開發「產品部」,多一個宣傳途經。

入到木廠,遍地木板,看得出愛木的Richard十分開心,「你以為這裏到處是形狀古怪的碎木,頭頭尾尾,其實到處是寶!」隨手執起地上一舊木頭,用衣角抹走塵,現出裏面朱紅色,「這是我們講的紫壇,其木紋年輪,色彩好自然。」執起他第一個長凳作品,凳上有些圓圓白白的刻印,原來是灣仔碼頭清拆時的碼頭木,「那天權叔執起擺在門口地板的木片,我才知道自己日日踩在這麼有歷史價值的木頭上返工!」很多人,包括阿豐都說,去老木廠工作,就怕跟七十多歲的老師傅溝通不來,Richard卻說:「那個年代的老師傅只是不太懂表達心情,事事擺在心裏。你細心想想,你知道他有觀察着你,會用別的方法表達出來,看你之前接不接收到。」像他製作椅子與木馬時,權叔看他畀心機,突然會給他珍貴的木材做配件,「他不說,但我知道是禮物,是讚賞囉!」權叔也害羞地回應:「當他有一塊好木,他會更好心機去做,會有信心及滿足感,是有獎勵的意思呢。」

9月,實習計劃結束,部份學員仍繼續返工,如Richard每周會回木廠練習入榫。Dream亦計劃推出第二波實習計劃,今次有更多公司參加。志記就如知識豐富的老人家,希望教授年輕人,香港舊時的木業是如何運作。香港木庫就似一個精力旺盛的年輕人,用一個現代化的方式讓大家能賺錢,亦能將香港木業發揚光大。他還打算連結幾間實業,如找木廠製作梳化架,本地皮廠製作梳化皮,期望建立一個橫向連結,就不必單打獨鬥,真真正正扶助香港實業。

上水古洞馬草壟路

記者:陳慧敏

攝影:許先煜、張志孟、潘志恆