這是個古老的故事。12歲出頭,小男生偷渡來港。他跑到隔籬街口,見到工廠招人,但只收17至22歲,黯然離開。回家途中,他看到對面街口,有幾個老師傅,全神貫注修錶。一扭、一開,動作利落。師傅用鉗子取出零件,為零件上油,盛惠20元。他嚇得張大了口,一碗雲吞麵才6毫。他知道,這輩子注定要把放大鏡套上眼,只是想不到,一戴,竟超過半世紀。

這是青山道街邊維修鐘錶檔祥記的故事。年逾八旬的他,一九五四年在這裏擺檔,在街頭見證過雙十暴動。那時,他在維修手錶,旁邊有人燒垃圾桶。「我同人講,冇人信㗎!」祥記精神奕奕地說:「樂都(Octo)、得其利是(Tugaris)、遭灣拿(Juvenia)、美度(Mido)整得最多!」

高峯時期,祥記一天可維修幾十隻手錶。時代變遷,眼前攤檔只剩下小木箱,擺放手錶、皮帶的玻璃櫃沒有了,櫃裏的小櫃桶剩下一個大洞,枱面只得幾把換電的螺絲批。「你哋唔好影啦,有乜好影?我個檔口幾年前俾人偷鬼晒啦。而家唔做喇,等退休!」

原來,二〇一五年一天,祥記如常收檔,把檔口鎖在樓梯口,翌日回來,整個攤檔被偷走了。他也自覺年老,懶得再做過檔口,所以改為只幫人換電。話雖輕鬆,但心有戚戚焉,來過幾次想邀約訪問,他都推說檔口不好看,不願拍照上鏡。

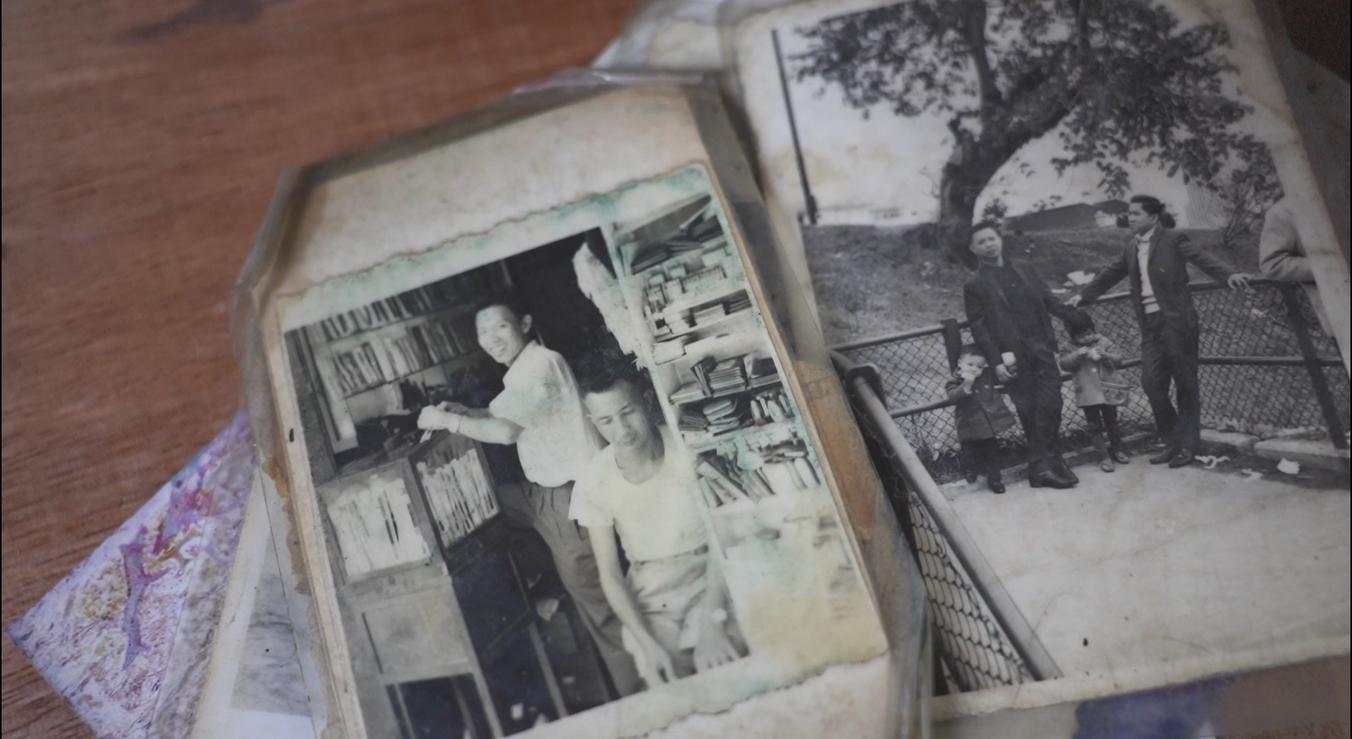

後來,得知攝影師吳文正十多年前曾在青山道一帶拍攝老店,當中包括祥記,便約他一同碰運氣找祥記。訪問當日,吳文正在街尾認出祥記,跑上前打招呼,「還記得我嗎?我幫你影過相的!」祥記笑得開懷,終於放心和我們聊天。

「第一次來是二〇〇六年,沙士後掀起老店結業潮,想幫小店拍照記錄。當時附近有五、六檔維修手錶的,但祥記的黃色檔口、紅色字特別醒目,便問他能否拍照。」一個快門,把時光定格在十四年前。「六、七十年代,清一色都係上鏈機械錶。搵到食呀,一個月都有成千蚊,每日收百幾二百隻手錶。前面的錶行,四個師傅都做唔切!而家?一個(師傅)都唔得(沒有生意)。」祥記語帶欷歔:「冇辦法,電子錶頂死晒。」

七十年代中期,電子錶興起,加上鐘錶構造越趨複雜,老師傅熟悉機械錶,沒有學過維修新型手錶,加上沒有維修工具,大部份老師傅都不敢收這些手錶,生意大跌。吳文正說:「其實不關乎老師傅是否肯去轉型,一隻手錶值多少錢?很多人覺得『壞了不如買個新』。」在祥記檔口站了幾天,生意倒有幾單──街坊換電芯。

每天下午三時半,一班街坊就拿出摺凳,圍住攤檔與祥記聊天。客人多少他不在乎,反正他想着「做得一日得一日」。從前維修一隻錶收費二十大元,現在是睇心情收費。心情好,收十蚊;心情不好?不收錢,完全隨心,估佢唔到。與街坊嘻嘻哈哈,又是一天。「他們『好香港、好獅子山下』。好天曬落雨淋,卻從不說辛苦。」吳文正說。不少舊區重建,攤檔未必獲發牌,即使發牌又不能世襲。懂得維修手錶的老師傅,走了一個,就消失一檔。街頭老攤檔,所剩無幾。祥記說,上星期不斷屙血,暈在樓梯間,以為就此仙遊,「我應承唔到你聽日喺唔喺度,有緣就見。」他揮一揮手,向我們道別。

換一次電,時針可以走很多圈;維修齒輪的人,生命年輪不知能再走多遠。這些街頭攤檔,如祥記,有緣相遇,請惜緣。

青山道一一〇號旁邊地下

在佐敦廟街巷尾問街坊:「哪裏可維修手錶?」「搵甘仔啦!廟街122號!」他們異口同聲說。拐個彎,穿過廟街幾間色情光碟店和自助洗衣店……122號!門前醒目地寫着「金時錶行」。推開大門,穿着紅色polo衫、手戴勞力士1500的,就是老闆甘師傅。

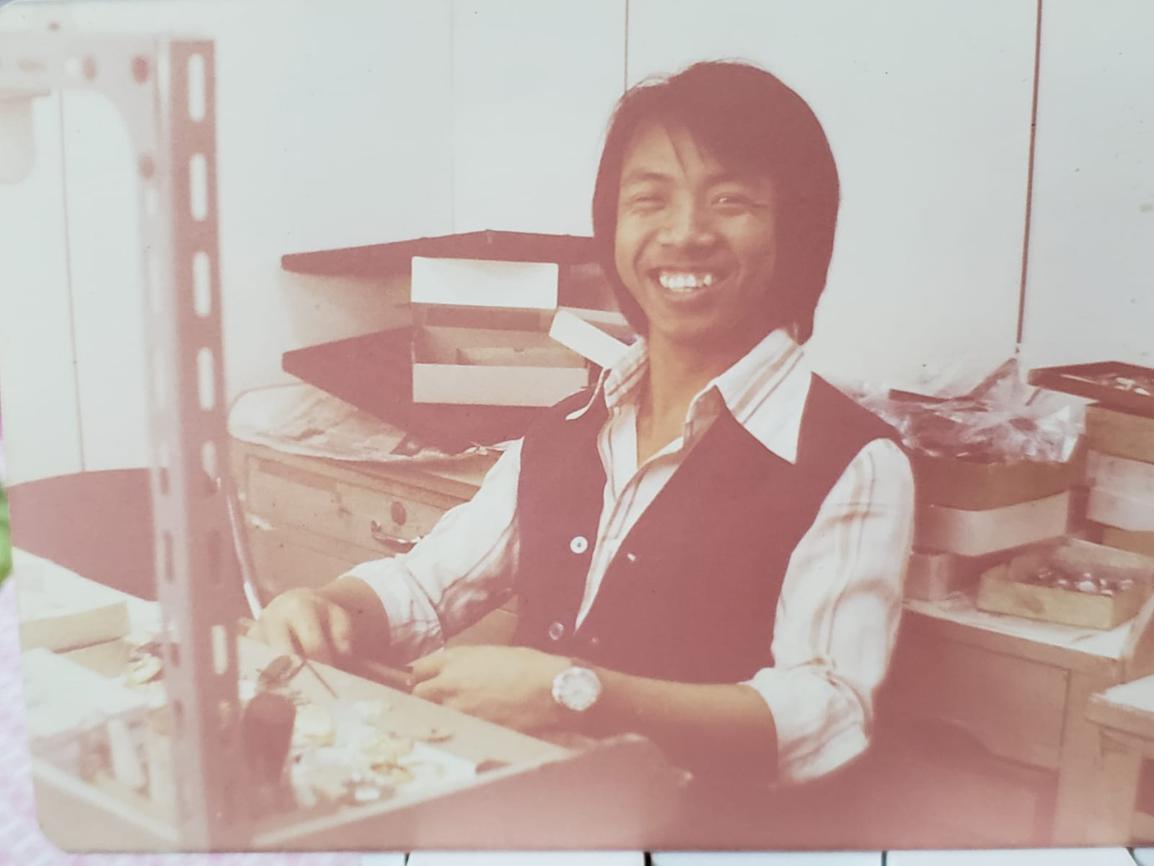

甘師傅勤力敦厚,他說做鐘錶的人內向,不愛說話。他在這區盤踞逾30年,本來在甘肅街做樓梯舖,但前年社區重建業主收舖,他不捨放棄鐘錶這行,膽粗粗由街邊搬入舖,「當時覺得我咁勤力,做咁多年街邊都得,入舖頭應該冇問題,點知原來係兩個世界。」第一次租舖的甘師傅,想不到廟街燈光昏暗,生客少,燈油火蠟樣樣係錢,300呎約2萬租金,最終每月只賺少少。年輕時,他在手錶廠做裝嵌,經常在工場偷師,下班後跑去鴨寮街買爛手錶拆件鑽研。天道酬勤,七十年代,朋友問甘師傅有沒有興趣開舖,他見街邊位置好,斥資5,000元做老闆。從此成為街坊口中的「甘仔」。

64歲的甘師傅在這行已算年輕,卻處處散發舊時代人物的性格。有時客人拿名錶給他維修,太複雜的、沒有信心的,都不修。街坊愛他老實又有實力,口碑自然好,就將名錶交給他,他越做越有信心。「日本錶比較難修;瑞士錶規格很正宗,它用一粒螺絲,但日本錶就用兩粒或三粒來鞏固零件。」他隨即脫下手上的勞力士,拆開解釋,我問他,這是最愛的錶嗎?他靦腆一笑,「有人話,客人鍾意買老闆手上的錶,所以我先戴,自己唔捨得。」生意淡薄,路不轉人轉,他也在舖頭賣古董錶。甘師傅感嘆,時代巨輪是殘酷的。「我們只掛住開工、收工、看舖,不知道外面發生甚麼事,尤其做機械錶的,已不屬於這個年代了。現在年輕人聽到上鏈,完全唔知道係乜。」他說,萬一情況太差,就去做保安;但轉頭又說租約快完結,還未捨得放手。

做鐘錶的人,窮一生為齒輪工作,但卻被時代巨輪淘汰。他,還想守住鐘錶堡壘。道別後,他把放大鏡套上眼,拿出幾隻舊手錶鑽研,一如往昔。

廟街122號

街頭維修手錶老師傅,不少得觀塘的佘師傅。不過,重建令裕民坊變天,他爭取多年都發牌不成功。意味着沒有擺檔的舖位,他們即將消失。他的生意算好,有技術、有能力,在舊日的香港,一定能捱出頭來;今日的香港,爭取超過10年,因為種種原因,還未能發牌。我們失去的,何止街頭鐘錶檔?

記者:袁志敏

攝影:鄧欣